与世隔绝11天

就在北京“热闹”非凡、“火药味”渐浓之际,毛泽东却在远离北京的地方“周游”。“文化大革命”初起时,1966年6月17日至28日,毛泽东是在他的故乡—韶山度过的。6月17日下午,毛泽东的车队进入滴水洞宾馆,在1号楼的大门前停下。

在韶山西面有三座山峰,南面是龙头山,北面是黄峰山,西面是牛形山,滴水洞就被环抱其间。它占地约5平方千米,只有一条公路蜿蜒而至。滴水洞深幽清雅,三面树木林立,过去有一桥,桥下是一小溪,桥头边有一个山洞。即使遇到大旱,洞中仍滴水不断,回声悠扬,其韵如琴,“滴水洞”的名称就是由此而来。

这一次毛泽东回故乡,是一次绝密的行程。警卫局在毛泽东与韶山人之间隔起了一道戒备森严的警戒线。在这个安静的地方,毛泽东整整住了11天。他每天都要看许多从北京送来的文件资料,沉思应该怎样对待这场他在事前也没有料到的来势如此迅猛的“造反”浪潮,怎样迎接新的更大的风暴的到来。26日,他在滴水洞会见湖南省委和湘潭地委、县委的负责人。接见结束时,他意味深长地说:“以前我带你们长征;现在,我又要带你们‘长征’了。”

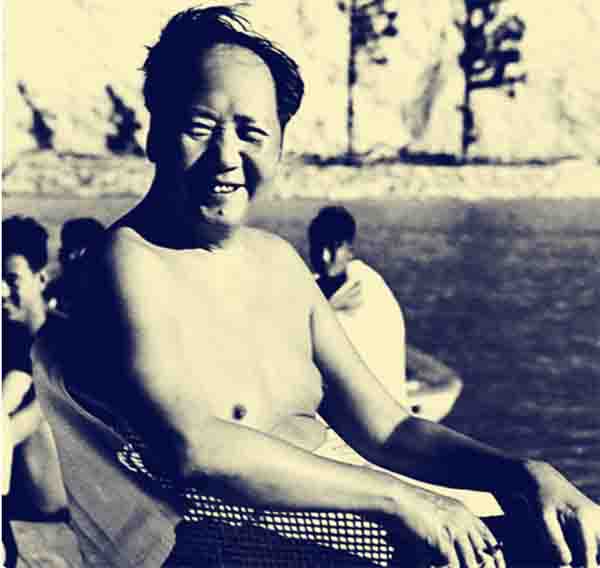

毛泽东与水有着极为深厚的感情。1959年他第一次回韶山时,就在韶山水库畅游了70分钟。时过7年,毛泽东又想在韶山水库里游一游。6月21日下午2时左右,73岁高龄的毛泽东,在湖南省委代理第一书记王延春等人的陪同下,来到了波光粼粼的韶山水库。

下水后,他把头抬得高高的,香烟上一滴水珠也没沾上。他就这样在水中吸着烟仰泳游动,十分惬意。一直游到水库中央,正好那支烟吸完了。接着,他表演了“睡觉”“坐凳子”“立正”“稍息”等动作。他幽默地打趣:“我休息了。”随后,就见他四肢伸直,一动不动,仰卧在水面上。

6月28日上午9时许,汽车的马达响了。毛泽东离开了滴水洞宾馆,和悄然而来一样,他同样是悄然而去。毛泽东这这么轻轻地离开了故乡韶山,从此,再也没有回来。毛泽东离开韶山,经长沙赴武汉。30日,他给刘少奇、邓小平写了一封信,答复他们提出的在7月1日发表他1962年的一个讲话,那篇讲话着重讲了党的民主集中制问题。

毛泽东在信中表示:“来电早已收到。经过考虑,那篇讲演现在发表,不合时宜。在这次文化大革命过去之后,一定有许多新的经验可以对这篇讲演加以修改,那时再议是否发表不迟。”此时,毛泽东要领导这场“革命”的决心已下。他的注意力已从1962年党的民主集中制问题,转移到“文化大革命”的任务方针、指导思想上。

当时,他并不认为“文化大革命”的时间会拖延太久,曾经说过:“这样的运动,时间不能太长了,两三年足矣!”但他没有想到,这场革命会被林彪、陈伯达、康生和江青等野心家与阴谋家所利用,持续时间长达十年之久,给党和国家带来了严重的灾难。

毛泽东于7月8日在武汉给江青写下了一封长信。信写毕,给正在武汉的周恩来、王任重看过。之后,由周恩来把信带到上海交给江青。毛泽东还委托周恩来到大连去,向林彪讲了信中的内容。“天下大乱,达到天下大治。”这是他在信中,也是他在滴水洞期间就如何看待“乱”的问题反复思考后得出的重要结论。

1966年,毛泽东与工作人员在韶山滴水洞合影

喜欢游泳的毛泽东

游泳中的毛泽东