运河古镇

在南北走向的京杭大运河上,有一段特殊的河道,从山东的微山湖南下到苏北的骆马湖,近乎东西走向的一条直线,这是一片和江南类似的水乡地带,因为河道宽阔,水深好行船,运输非常繁忙,与历史上把粮食、茶叶、丝绸运往北方不同,现在主要是北方的砂石煤炭源源不断地运往南方。

因为这一地区河湖较多的特殊地理环境,运河沿线村庄农田密布,又因为运输的便利,孕育了不少千年古镇。

窑湾镇位于京杭大运河与骆马湖交汇处,三面环水,是一座具有一千多年历史的水乡古镇,素有“黄金水道三角”之称。公元605年,大运河通行时,隋炀帝经过窑湾,曾经短暂停留;唐代时候,依托水运,窑湾专门给城市烧制砖瓦,给军队烧制瓷器而繁荣起来;在明清漕运鼎盛时期,窑湾为南北水陆要津,往来船只南棕苏杭,北抵京津,工商贸易曾昌盛一时。商号、工厂多达360余家,包括英美法等国企业。镇上驻有美、英、法、俄等国家的商人近百人,曾经被称为“苏北小上海”。

微山湖畔的台儿庄,历史上曾经是个以船代步的水城,它扼守大运河的咽喉,是山东的南大门,也是江苏徐州的门户。清初,台儿庄已相当繁华,商贾云集,船舶迤逦;入夜,一河渔火,歌声十里,夜不罢市。明清两代的帝王,每每经京杭大运河巡视江南,都要在台儿庄登岸巡游。台儿庄是古运河畔唯一一座南北交融、中西合璧的文化名城;它将世界八大建筑风格融为一体,72座庙宇、道观、教堂汇于一城,是京杭大运河上唯一一座古码头、古驳岸等水工遗存完整的运河古城。城内留存有3公里明清时期的古运河,被称为“活着的运河”,水街水巷,可以舟楫摇曳、遍游全城,它是中国唯一一座东方古水城。

大运河在历史上的变迁,与王朝变迁有着极大的关系。吴越时期,运河就围绕各自的王权利益而建;隋唐时期,长安、洛阳是王权中心,隋炀帝又把扬州作为陪都,因为大运河的兴建,沿线的开封、杭州、北京以及运河附近的南京逐渐成为全国的政治、经济、文化中心,并留下了“流成的杭州,漂来的北京”的佳话,漕运发达时期,从天津到通州的北运河上每年要承载2万艘运粮的漕船,连同商船共3万艘,沿岸的数十座城市也因此日益繁荣兴旺起来。

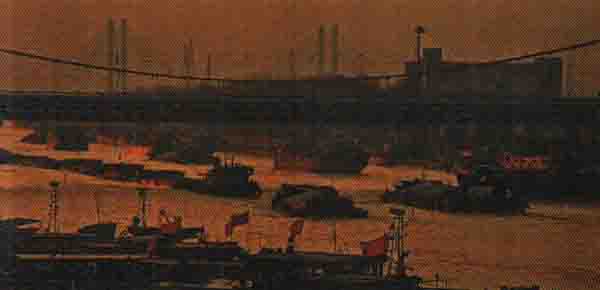

现在,京杭大运河北京到济宁的航段因为缺水和疏于整修已经不能通航,京杭大运河苏北段因为沟通了微山湖、骆马湖、洪泽湖、高邮湖等水系,仍是运输最繁忙的河段。从镇江谏壁经常州到南浔的苏南运河,贯穿了江苏经济最发达的常州、镇江、无锡、苏州等县市,与上海、浙江等周边地区的省际河流相连,可通航500吨级舰队。航行船舶的密度超过了德国的莱茵河,是京杭运河上运量最大、密度最高的河段之一。

中国大运河的通航,促进了中国历史上东西、南北经济的沟通和交流,促进了沿岸经济的繁荣和城市的兴起,运河沿岸逐渐形成了名城苏州和杭州,造船工业基地镇江和近代工业的发祥地无锡,对外贸易港口扬州、宁波等重要城市。而宁波、洛阳又是丝绸之路的起点。大运河是曾经的南北粮食水运干道,现在却是北煤南运的重要水路,沿线的鲁、苏、浙三省对大运河各段进行了整治、扩建和渠化,成为中国仅次于长江的第二条“黄金水道”。同时也是南水北调东线的输水线路,是活着的、流动的重要人类遗产。