“题名景观”--杭州西湖

西湖本是先秦两汉时期形成的?湖。从唐代开始,人们对西湖进行了多次疏浚治理,使其一直保存下来,其中最为著名的两处疏浚工程景观就是白居易组织修建的“白堤”和苏东坡组织修建的“苏堤”。

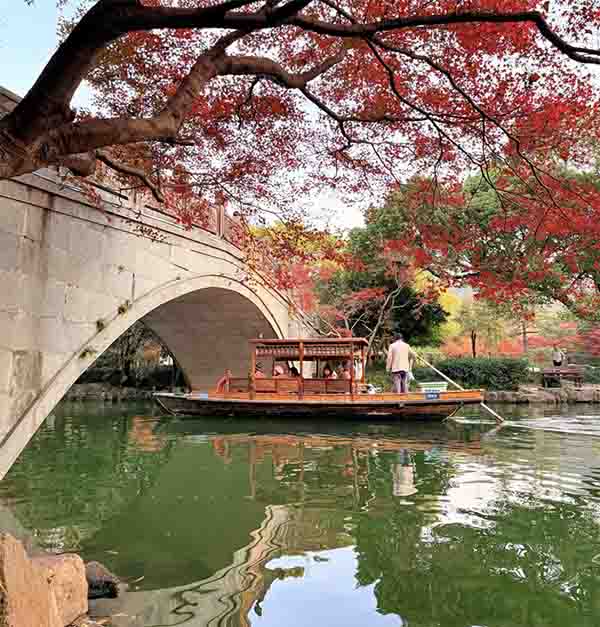

西湖景观由西湖水域和湖西群山共同构成。自9世纪以来,吸引无数文人骚客、艺术大师的咏叹与挥毫,积累了上百处各类历史文化古迹,成为承载中国山水美学思想的重要文化景观。景区内遍布的亭台庙宇、园林宝塔,掩映于奇花异木、岸堤岛屿的湖光山色中,对中国其他地区乃至日本、韩国的园林设计都产生了重要影响。

西湖景观的精华部分被称为“西湖十景”,属于中国原创的景观设计类型—“题名景观“。中国的“题名景观”已有千余年的悠久历史,是由中国山水画和山水诗艺术扩展而来的景观设计形式。

往往先由画家凭借个人对自然山水特别是风景名胜的审美感受和精神寄托,创作出具有特定意境的框景式作品;再由诗人根据画作的观赏特性,提出一个由四个字组成的诗意名称即“四字景目”;随后,广大的观赏者将其对应到画作所表现的山水场景,形成一个景观单元。“题名景观”往往由8个或10个一组的“四字景目”景观单元组成,形成具有内在关联的“八景”或“十景”系列。

从1987年中国拥有第一批世界遗产起,西湖就一直在申报世界遗产的预备清单中。但是此后黄山作为文化与自然双重遗产、武当山古建筑群作为文化遗产、庐山国家公园作为文化遗产陆续进入《世界遗产名录》,西湖的申遗工作却迟迟没有实质性进展。其中一个重要原因是对西湖遗产的核心价值缺乏具体、深入和有专业说服力的论述。

在很多专家老师的共同努力下,西湖遗产的核心价值才逐步得到清晰而全面的认识。中国建筑设计研究院陈同滨老师的团队全身心投入,历经三年时间编制出了西湖申遗文本。有专家评价说,西湖申遗文本是中国所有申遗文本中做得最好的一个。最终,西湖作为中国首次主动以文化景观类型申报的项目,成功地于2011年被列入《世界遗产名录》

西湖的突出普遍价值由六大景观要素承载,包括自然山水、“三面云山一面城”的城湖空间特征、“两堤三岛”的景观格局、“西湖十景”、西湖文化史迹(雷峰塔遗址、六和塔、净慈寺、灵隐寺等)、西湖特色植物、六大景观要素的概念,第一次从物质层面上说清楚了西湖景观的构成。

春看苏堤春晓,夏看曲院风荷,秋看平湖秋月,冬看断桥残雪;近观花港观鱼,远观双峰插云,近听柳浪闻莺,远听南屏晚钟。夕阳西下,雷峰夕照;中秋晚上,三潭印月。“西湖十景”涉及了春夏秋冬、晨响昏夜、晴雾风雪、花鸟虫鱼,又包含着堤岛桥塔、园林庙宇、亭台楼阁等极为丰富的景观要素。。

雷峰塔位于西湖风景区南岸夕照山的雪峰上,与宝石山上的另一名塔保?塔遥相呼应。雷峰塔建于五代十国末期,明代被烧毁,但其残存塔身也自有苍凉之美。到了清末民初,因内部塔芯常被人盗挖取砖雷峰塔于中华民国十三年(1924)倒塌。

20世纪末,文物部门对雷峰塔进行了考古发掘。雷峰塔塔基、底层塔身是五代吴越国后期典型的套筒式回廊结构,至今保存完好。现在的雷峰塔是2002年复建的,还曾引起过很大 争议。当时杭州市想把这些考古发现展示出来,设计重修雷峰塔,但是没有得到国家文物局的批准。因为根据文物保护的有关原则,已经消失的文物不要复建。

我恰好是2002年到国家文物局工作的。当时,杭州市政府没有经过批准就建了一座塔,争议很大。如何面对这个问题,是个麻烦。但是我了解到,新建的塔没有一根柱子插到遗址里面,所以我认为这并没有违反规定,没有破坏遗址。有关规定说,在遗址、遗迹所在地不能重建已经消失的文物,但是可以建一个保护设施,进行遗址保护。保护设施可以是任何形状,塔形当然也是可以的。

新塔没有破坏遗址,不仅起到了保护作用,还可以让人们参观到老塔的遗迹。重新用土埋起来或者建一个保护设施隔离起来,并不是好的保护。新塔按照唐代建筑尺寸和历史图片进行轮廓设计,保持了塔影的历史形象,再现了西湖景观的历史特征。现在人们可以进入雷峰塔参观遗址,还可以登上阁楼观看整个西湖的景色,在一定程度上让“雷峰夕照”景观“活”了起来。