左江花山岩画文化景观

在中国的西南边陲,广西崇左市境内广泛分布着典型的西南喀斯特地貌,左江及其支流明江蜿蜒流淌,曲折盘旋于喀斯特地貌的群峰中。绵延100多公里的左江流域的悬崖峭壁上,分布着众多古老而神秘的岩画,组成世界上最大的单色岩画群,被统称为“左江花山岩画”。2016年7月,在土耳其伊斯坦布尔举办的第49届世界遗产委员会会议上,“左江花山岩画文化景观”,顺利进入《世界遗产名录》。

左江花山岩画是中国南方乃至亚洲东南部区域规模最大、图像数量最多、分布最密集的岩画群,是世界岩画艺术的代表作之一,被称为“无字天书”“断崖上的敦煌”。1951年1月,广西省立博物馆派人调查花山岩画。1956年8月,广西社会历史调查组成立后,前往宁明县对明江两岸岩画进行考察,在明江下游沿岸共发现7处岩画,并对部分岩画进行了临摹。这是新中国成立后对左江花山岩画组织开展的第一次正式考察。

历年来,研究人员针对左江花山岩画的绘制年代开展了大量、深入的调查研究工作,取得了丰富的研究成果。基于这些成果,目前学界的共识是:左江花山岩画的绘制年代为战国至东汉年间(约公元前5世纪至公元世纪),研究人员主要使用的断代方法是岩画与器物对比法、科技测年法两种。

据历史文献记载,商周至东汉时期,在中国广西左江、邕江至郁江两岸,以及海南等地,生活着骆越族的先民。因此,左江花山岩画的绘制者是当地的骆越人。考古材料证明,生活在广西地区的骆越人创造的独具特色的文化,与当地旧石器时期和新石器时期的文化是相衔接的。

左江花山岩画文化景观位于广西崇左市宁明县、龙州县、扶绥县及江州区境内,由岩画密集分布且最具代表性的3处文化景观区域组成,包含38处岩画点、岩画所在的山体和对面的台地,以及约105公里的左江、明江河段,面积总计6621公顷。

左江花山岩画广泛分布在左江及其支流明江两岸的崖壁上。岩画点大都位于江河拐弯处面向来水的高大峭壁上,画面大多距水面15-100米,最高达130米,对面往往有开阔的台地。作画的岩面,大多选择宽大、平整、基本垂直于地面或上部外凸下部内凹的灰黄色崖壁,这种崖壁具有一定的孔隙度,对颜料有很好的吸附和承载作用。岩画画面大多朝南,在阳光的照射下视觉效果强烈。

其中,以宁明县花山岩画单位面积最大、画面最集中、内容也最丰富。宁明县花山岩画整个崖壁面向江边倾斜,岩画最高处距江面90余主,是世界上单幅面积最大的涂绘类岩画。

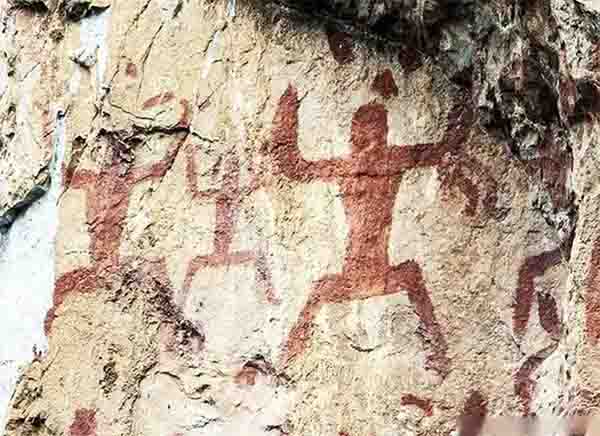

左江花山岩画画面内容丰富,主要由人物、动物和器物组成,其中人物是岩画的主体图像,占全部图像的85%以上,所表达的主题具有原始宗教的意义,是群体性祭祀场景的真实记录。画面多为众多的侧身人像围绕着一个形象高大、装束特殊的正身人像。正身人像的形态与侧身人像有明显区别,脚旁往往都有犬类。

岩画中的动物图像主要是狗,它们皆侧向,作小跑状,应是古骆越民族犬祭习俗的形象化,其中的犬是作为祭祀的牺牲而存在的。器物的典型图像主要有环首刀、扁颈短剑、铜鼓、铜羊角钮钟、船、圆圈图像。