普洱景迈山古茶林文化景观

景迈山古茶林位于云南省普洱市。五代时期布朗族先民迁徙至景迈山,发现并驯化栽培了茶树,又因地制宜,与后来的傣族先民共同栽培繁育了古茶林。此后,这里渐渐聚居了哈尼族、佤族、拉祜族等多个民族的居民,成为具有各自鲜明民族特色且和谐共处的民族大观园。

据说在一次迁徙途中,布朗族群经历了一次严重的瘟疫,处在存亡绝续的危急关头,这时,族人无意中发现了茶树,这种植物的特殊功效拯救了病疫中的布朗族人。他们从此认识并铭记住了这一神奇的植物,称之为“腊”。至清代,普洱茶被确定为进献给皇室和朝廷大臣饮用的贡茶。

2010年6月,景迈山古茶林的申遗工作正式启动。此后的十多年间,景迈山古茶林遗产地围绕申遗工作,在价值认识、遗产保护等方面做了大量工作,取得了很多成果。

景迈山大坪掌古茶林是景迈山面积最大的一处茶林。这里的土地非常平坦,因而得名大坪掌。走入古茶林,可以更直观地感受到这里种植环境的原生态。林下茶种植形成了景迈山古茶林的三层植物分布特征,乔木-灌木和茶树-草本植物构成了古茶林生态系统的垂向层次。茶树种植于高大乔木下,避免了阳光直射。

茶树的种植更是充分体现了原生态理念,人们利用古茶树与其他树种之间的竞争或依存关系,有选择地保留或栽植有益树种,清除对茶树生长不利的树种。例如,在古茶林中保留或栽植桂花树、多依树、樟树,其特有的香味会传递给茶叶,使茶叶具有天然的香气,同时也会抑制某些病虫害。

茶山人民将茶叶视作生命的一部分,并由生态伦理衍生出信仰体系。信仰茶祖是东亚地区普遍的文化现象。中国的陆羽、日本的空海等,虽然名字不同,人物故事和传说也各具特色,但都是茶文化的体现。布朗族把发现茶叶的部落首领帕哎冷尊为茶祖,予以礼祀。每户茶园都设一棵茶魂树作为该片古茶林的茶神予以祭祀。

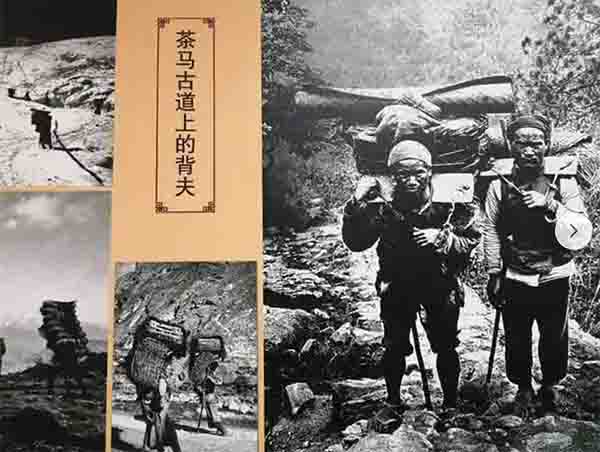

中国茶的外传,主要依靠中外文化交流和贸易。唐宋时期,中原王朝的内部地区与边疆地区,产生了“以茶易马”或者“以马易茶”的贸易方式,这就是历史上的“茶马互市”。而这些事件发生的基础就是茶马古道。

茶马古道源于普洱,兴起于唐宋,延续元明清三朝直至民国时期,因被近代交通取代而逐渐衰落。其空间范围覆盖云、贵、川、渝、藏、陕、甘、青8省,连接汉、藏、彝、回等多民族文化区域,延伸并连接陆上丝绸之路、海上丝绸之路,是亚洲境内跨国陆路交通网络。古朴神秘的茶马古道文化是文化普洱的重要内容。

茶马古道其实是三条:陕-甘茶马古道、滇-藏茶马古道、川、藏茶马故道。茶马古道并非一个历史概念,而是由后世学者提出的一个文化概念。1990年,云南大学、北京大学等单位的6名教授徒步考察了滇川藏三省的古道,认为这些马帮古道赖以维持的最重要物质是茶,最重要的运输工具是马,于是把这些马帮古道命名为“茶马古道”。

在景迈山的世界遗产申报工作中,纳入遗产要素的传统村寨共9个,包含景迈大寨、勐本、芒埂、糯岗4个傣族传统村寨,以及芒景上寨、芒景下寨、芒洪、翁基、翁洼5个布朗族传统村寨。在这些传统村寨中,糯岗是保存最完整的。“糯岗”在傣语中意为“鹿饮水的地方”,据说常有成群的鹿来此处饮水,村寨因此得名。

普洱茶产自六大茶山,都是林下茶,吸收原生态物质成分,吸收“林”和“灵”,这是普洱茶的本质。到目前为止,景迈山还没有一家人把自己家的茶山卖给别人,因为对村民来说,茶山是有灵魂的,是无价之宝。每家的茶地都有一颗茶魂树,每次采茶前都要朝廷祭拜。如果卖掉茶林,就是对不起祖宗。