北京颐和园

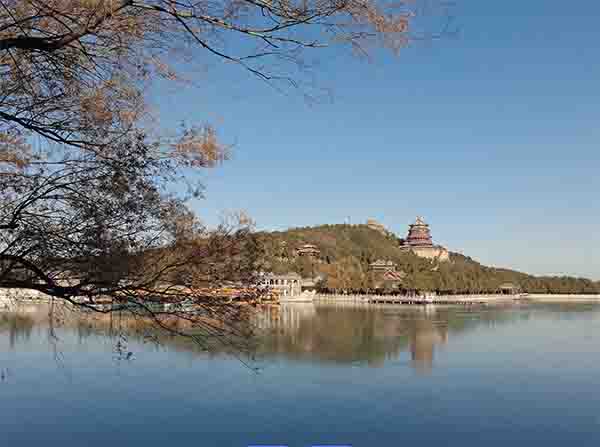

颐和园是世界著名的皇家园林之一,地处北京西北郊外,距城区约15公里。颐和园规模宏大,主景区由万寿山、昆明湖组成。园内现存各式宫殿、园林古建7万平方米。颐和园以珍贵的文物藏品闻名于世,是第一批全国重点文物保护单位。

1998年11月,颐和园被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,并予以如下评价:北京的颐和园是对中国风景园林造园艺术的一种杰出的展现,将人造景观与大自然和谐地融为一体...以颐和园为代表的中国皇家园林是世界几大文明之一的有力象征。

清王室大兴土木,先是集中修建圆明园,乾隆继位后,圆明园的修造告一段落,他又以为母后六十寿辰建佛寺、加强北京西北部水利建设为名,集国家之力,在圆明园西部修建大型皇室园林,此即颐和园的前身。经10余年的建设,至乾隆十五年(1750),乾隆帝将西湖定名为“昆明湖”,第二年把新园命名为“清漪园”,这时清漪园内的建筑群组已有101处。光绪十四年(1888),清漪园改名为颐和园。

光绪二十六年(1900),八国联军进入北京,俄、英、意军相继进驻颐和园达一年之久,使颐和园遭到破坏。光绪二十八年(1902),慈禧返回北京,又动用巨款对它进行修复。光绪三十年(1904),在她七十岁生日那天又于颐和园排云殿举办声势浩大的“万寿大典”。

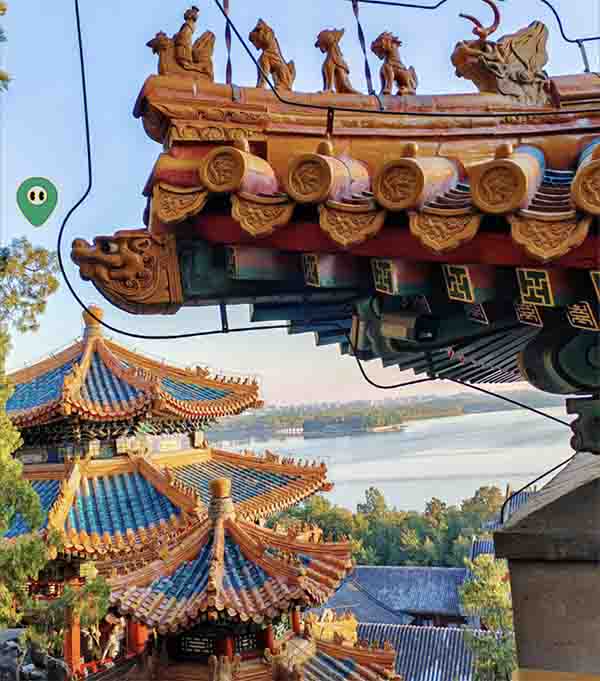

颐和园园内建筑以佛香阁为中心,共有亭、台、楼、阁、廊、榭等不同形式的宫殿园林建筑3000多处。全园大体分为三个区域:以仁寿殿为中心的政治活动区,以乐寿堂、玉澜堂和宜芸馆为主体的生活居住区,由万寿山和昆明湖等组成的风景浏览区。

自万寿山顶的智慧海向下,由佛香阁、德辉殿、排云殿、排云门、云辉玉宇坊构成了一条层次分明的中轴线。智慧海是万寿山最高处的一座宗教建筑,外层全部用精美的黄、绿两色琉璃瓦装饰,上部用少量紫色、蓝色的琉璃瓦盖顶,整座建筑显得色彩鲜艳,富丽堂皇。该建筑虽极像木结构,但实际上没有使用一根木料,全部用石砖砌成,所以被称为“无梁殿”;又因殿内供奉了无量寿佛,所以也被称为“无量殿”。

宝云阁位于佛香阁西侧,又名铜亭,建在一座高4米的汉白玉石座上。它是中国目前尚存的工艺最精致、体量最大的铜铸品之一。虽为铜制,但外形完全仿照木结构建筑的形式。

万寿山南麓是一条长廊,面向昆明湖,东起邀月门,西至石丈亭,全长728米,共273间,是中国古典园林中最长的游廊,1992年被列入吉尼斯世界记录。廊间的每根枋梁上都绘有彩画,内容包括山水风景、花鸟鱼虫、人物典故等,形象生动,色彩鲜明。

石舫位于长廊西端湖边,是一条大石船,是颐和园内唯一一带有西洋风格的建筑,它的前身是明朝圆静寺的放生台。石舫长36米,用大理石雕刻堆砌而成。船身上建有两层船楼,船顶为砖雕装饰,船底用花砖铺地,窗户为彩色玻璃。

长廊南面即碧波荡漾的昆明湖。昆明湖是颐和园的主要湖泊,占全园面积的四分之三,约2。2平方公里。万寿山南部的前湖区烟波浩渺,北望楼阁成群;湖中有一道西堤,仿照西湖的苏堤建造,堤上桃柳成行。

万寿山西部有一组景点建筑叫“画中游”,依山而那家,中间是一座两层的楼阁,左右各有一楼,名“爱山”“借秋”。阁后立有一座石牌坊,牌坊后边是澄晖阁。各自建筑之间有爬山廊沟通,由于地处半山腰,青山翠柏中簇拥着一组由红、黄、蓝、绿琉璃瓦覆盖着的建筑群体,酷似一幅中国水绿山水画,故名“画中游”。

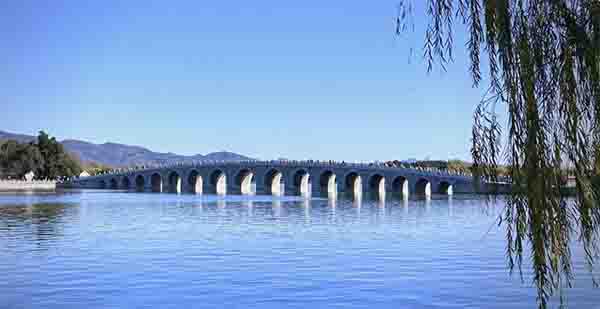

十七孔桥坐落在昆明湖上,飞跨于东堤和南湖岛之间,全长150余米,是我国皇家园林中现存最长的桥。石桥宽8米,由17个桥洞组成。桥头及桥栏望柱上雕有大小不同、形态各异的石狮500多只。

颐和园最东边是东宫门,现在是颐和园的正门,当年只供清朝帝后出入。它坐西朝东,六扇朱红色大门上嵌着整齐的黄色门钉,中间檐下悬挂着九龙金字大旗,上书“颐和园”三个大字,为光绪皇帝御笔亲题。门前御道丹陛上的云龙石雕刻着二龙戏珠图案, 乾隆年代所刻,是从圆明园废墟上移来的。