青城山-都江堰

都江堰,地处青藏高原与成都平原的过渡地带,西边是群山,东面是平原。每逢雨季,水量暴增的岷江裹挟着沙土碎石,冲出山口,进入平原,造成平原一片汪洋。另一方面,冲出山口的岷江洪流却不能一泻千里,而是迎面撞上玉垒山,于是只能被迫向南,从而造成了成都平原东旱西涝。

公元前256年,战国时期秦国的蜀地郡守李冰率领蜀郡人民,总结前人治水经验,根据岷江地形地貌以及资源条件,凿穿玉垒山引岷江水,主持修建了可供引水、行舟、灌溉之用的都江堰水利工程。

都江堰是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它充分利用当地西北高、东南低的地理条件,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。

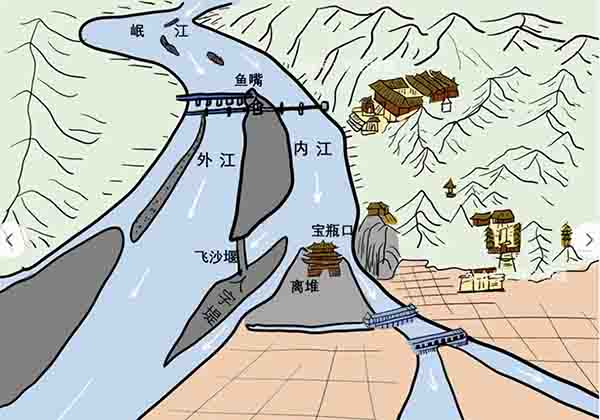

早期的都江堰有堤、堰、进水口、水则等工程设施,经后代不断完善,构成由鱼嘴(分水工程)、飞沙堰(溢流排沙工程)和宝瓶口(引水工程)三大主体工程组成的无坝引水枢纽。此外,还有内外金刚堤、人字堤及控制水量和泥沙的建筑物等,正是这些工程设施,解决了泄洪、排沙两大难题,造就了富饶的成都平原。

修建水利工程,选址是关键。李冰父子探查周围地貌、勘测岷江水文,最终找到了岷江洪水泛滥的症结所在:岷江上游地貌多以高山峡谷为主,水量充沛的岷江奔腾不息,对沿江堤岸造成巨大的冲击,而造成这一切的关键点位,就是位于都江堰西南的玉垒山。

选择玉垒山开凿水利工程,是出于地理和水文条件的考虑。首先这里海拔较低,水流相对平缓;其次玉垒山下的水道呈天然弯道形态,可以利用弯道环游的原理,治水治沙;同时弯道形态可以满足从北、东、南三个方向施工,在水利工程完成后也可形成对成都平原的扇形灌溉。

当时还未发明火药,李冰采用以火烧石的办法使岩石爆裂,终于在玉垒山凿出一个口底宽14.3米、峡口长36米的山口,因其形状酷似瓶口,故取名“宝瓶口”。开凿玉垒山分离出来的石堆称为“离堆”。

这样,宝瓶口作为内江水流入成都平原的咽喉,严格控制进入的水流量,使其最高水流量不超过每秒700立方米,起到有效限制进水、控制洪水的作用,消除了成都平原的洪涝灾害。不仅如此,宝瓶口工程还是成都平原能够“水旱从人”的关键所在。

为了使岷江水能够顺利东流且保持一定的流量,并充分发挥宝瓶口的分洪和灌溉作用,李冰在开凿完宝瓶口以后,又决定在岷江中修筑分水堰。由于分水堰前端的形状像一条鱼的头部,所以被称为“鱼嘴”。鱼嘴的建成,将上游奔流的江水一分为二:西边称为外江,宽而浅。沿岷江河顺流而下;东边称为内江,窄而深,流入宝瓶口。

这样,在枯水季节水位较低时,大约六成的江水顺势流入河床低的内江,四成水则排在江外,保证了成都平原的生产生活用水;而当洪水来临时,由于水位较高,水流会大量冲向河流弯道的内侧,也就是外江,又因外江修建得比较宽,所以大约会有六成水排往外江,四成水进入内江,保证了进入成都平原水量的稳定。这种自动分配内外江水量的设计被称为“四六分水”。

同时,岷江水流携带大量泥沙,所以治水的同时也要考虑治沙,避免淤堵。于是,李冰巧妙地将沿内江一侧修成弧形弯道,这样内江河口正对河道凹岸,利用弯道环游原理的规律引导岷江表层水进入内江,夹带约80%泥沙卵石的底层水进入外江,形成“二八分沙”。加上“四六分水”达到了分流与排沙兼具、两全其美的水利效果。

水流从鱼嘴进入内江,虽已不再那么汹涌,但依旧携带大量沙石,这里候就需要飞沙堰进行二次排沙。飞沙堰是内江外侧的一道低矮堰坝,内江水流到此处会被飞沙堰旁边狭窄的宝瓶口所制约。加上离堆的顶托作用,在飞沙堰附近形成了漩涡。水流持续奔涌,水中剩余的大部分沙石就会被漩涡甩出飞沙堰,其余的沙石在飞沙堰对面的回水区凤栖窝沉淀下来。所以每年都安排河工在凤栖窝淘沙清理,这样就有效避免了泥沙淤积导致的河流溃堤。

三大主体工程中,鱼嘴是分水设施、飞沙堰是溢流排沙设施,宝瓶口是引水设施。此外都江堰还有输水设施、整治设施、水文测量设施等。这样,都江堰就成为一个因尊重自然规律而屹立千年的工程实例。