洛阳龙门石窟

2000年11月,龙门石窟被联合国教科文组织列为世界文化遗产。世界遗产委员会对其评价是:龙门地区的石窟和佛龛展现了中国北魏晚期至唐代期间,最具规模和最为优秀的造型艺术。这些翔实描述佛教题材的艺术作品,代表了中国石刻艺术的最高峰。

龙门石窟位于河南省洛阳市城南伊河的龙门峡谷东西两崖峭壁间,南北长约1公里,现存石窟1300多座,龛785个,题记和碑刻3600余种,佛塔50余座,佛像97000余尊,数量之多居国内各大石窟之首。石窟始凿于北魏孝文帝迁都洛阳前后,此后历经400多年的营造,止于北宋,迄今已有1500多年的历史。

龙门石窟规模宏大,气势磅礴,雕刻精湛,内容丰富,被誉为世界最伟大的古典艺术宝库之一,具体体现在石刻造像、窟龛建筑、碑刻题记等艺术品中。近10万尊石刻造像,是龙门石窟艺术的主题和精华。

奉先寺主尊卢舍那大佛高达17。14米,整个雕像主次分明,比例适度,浑然一体,是公元7世纪石窟造像最完美的杰作。擂鼓台的大万伍佛洞25尊罗汉像,是公元7世纪石窟艺术的范例。看经寺内三壁雕有29尊与真人等身的罗汉像,形神兼备,性格迥异,无不显示出其各自不同的内在情趣,为石窟造像艺术所罕见。

窟龛建筑包括窟龛的形制、窟檐、龛楣、壁面上的仿木建筑、浮雕石塔等,是承载龙门石窟造像的艺术空间。龙门两山窟龛依岩开凿,密如蜂房,现存2345座,南北绵延约1公里。西山开凿大中型洞窟50余座,多系北魏和唐代皇家或王公大臣出资营造,其中古阳洞开凿最早,内容最丰富;宾阳中洞意为富丽堂皇,是公元6世纪石窟造像的典范。

东山亦依岩开凿大中型洞窟20余座,主要为唐代王公大臣和佛教信徒所开凿。龙门石窟现存佛塔共有50余座,形制有楼阁式塔、密檐塔、覆钵塔等。

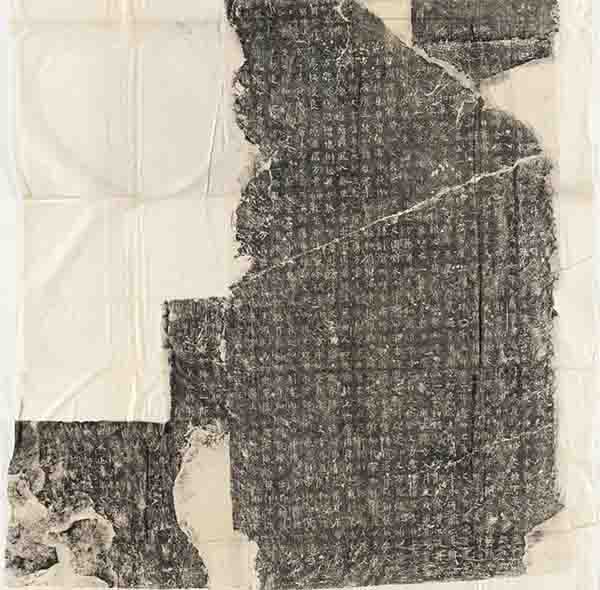

碑刻题记是供养人刻在所造窟龛周围,有供养人姓名、籍贯、身份、造像的动机和愿望、造像题材、造像年代的造像记。龙门石窟的碑刻题记多达3600余种,凡30多万字,数量居世界石窟之冠。龙门石窟中许多有纪年的题记,为造像窟龛提供了准确的历史信息。龙门石窟碑刻题记的内容广涉政治、经济、军事艺术、医药等学科领域,无不具有补史之阙、证史之误的重要价值。

如药方洞窟门甬道两侧有许多石刻药方,为后世留下了一份研究疾病史、药物史、方剂史的珍贵医学文献。其中含药方140种,主治病症48种,包括内科、外科、耳鼻喉科、产科等,多数至今仍有参考和实用价值。

碑记得题记中一些被书法家极为推崇的精品,为书法史增添了光辉的篇章,尤以北魏造像记中“龙门二十品”最受青睐。此外,唐贞观十五年由谏议大夫?遂良书丹的《伊阙佛龛之碑》,昌中国石窟中最大的摩崖碑刻。

石雕在亚洲地区的文化发展中占有重要地位。龙门石窟石雕远承印度石窟艺术,近继云冈石窟风范,与魏晋和南朝深厚的汉族历史文化融合、碰撞之后开凿成的,所以它的造像艺术一开始就有“改梵为夏”的风格变化。可以说,洛阳龙门石窟,是佛教石窟寺艺术中国化的完成之地和集中体现。

皇家直接开窟造像,除了云冈的昙曜五窟等造像,龙门石窟是北魏、唐代皇家贵族发愿造像最集中的地方。如古阳洞、宾阳洞和奉先大像龛,分别为北魏孝文帝、宣武帝和唐高宗、武则天所开凿。宾阳中洞、宾阳南洞铭记着孝文帝迁都洛阳、推进汉化改革和促进民族大融合的历史功绩,许多唐代石刻造像点滴折射着武则天一步步走上女皇宝座的踪迹。