开放面积大幅扩大的故宫

对于观众,这里是享誉世界的名胜古迹;对于历史迷,这里是无数大事的发生地;对于古建筑研究者,这里是东方皇家建筑巅峰;考古爱好者、摄影爱好者、书法爱好者……都能在这里找到自己的情愫所寄。

一条中轴线纵贯,金色琉璃瓦顶下、朱红高墙内,圈住的是有形的宫阙亭台,播散的是无形的历史文脉。这里,就是有着600多年历史的北京紫禁城,也就是今天的故宫博物院。永乐十八年(1420年),北京紫禁城建成。龙椅上的第一位“天子”是明成祖朱棣,最后一位是清逊帝溥仪。中国明清两代共有24位皇帝在这里居住,统治着整个中国。

故宫博物院具有极为特殊的文化身份。这里是世界上规模最大的木结构古代宫殿建筑群,是北京这座文化古都的重要组成部分,也是中国第一批进入《世界遗产名录》的项目。这里有着世界上中国文物藏品最为丰富的博物馆,还是世界著名的文化旅游目的地,是当今世界上观众数量最多的博物馆。

对于故宫博物院来说,国务院批准的两项重大文化工程都在2020年完成,第一项是“故宫整体修缮”工程。这项工程从2002年开始实施,计划用18年的时间,每年国家财政投入1亿元专项资金,至2020年基本完成故宫古建筑群的整体修缮。第二项是“平安故宫”工程,历时8年时间,也是2020年完成。

2016年12月,故宫文物医院成立,这体现了把文物视为生命体的理念。例如一件青铜器进入“文物医院”,首先应对其生命历程进行梳理,包括制作年代、出土地点以及制造工艺特点等;其次对其进行全面的检测分析,包括成分及不同时代在其本体上的信息叠加;再次对其健康状况进行评估,对其病害进行详细的研究,厘清其病害机理及产生原因;最后在全面详细检测的基础上,通过专家舆论,制定科学的修复方案,开展修复工作。

2015年,故宫启动了对养心殿百年来的首次大修,其中包括对养心殿佛堂木塔的修复。这件佛塔体量巨大,高4米,为7层八角紫檀包裹,但存放空间狭窄,仅约20平方米。修复人员先进行逐层熏蒸,消除虫害;再具体通过除尘、脱落部件回粘、加固等手段,自下而上地修复木构件,再整体烫蜡;所有木构件修复完成后,修复其他材质的配件。

工作人员先将木塔进行拆分,搬运出佛堂,过程中进行严格的方位、脱落位置等信息标注,并用3D数字采集技术对整个塔身进行数据扫描,为之后的修复、拼装工作提供科学的三维数据依据。佛堂木塔的修复完全秉持“修旧如旧”的原则,所有流程都依据“古法”进行。

建福宫花园是紫禁城的四大花园之一,自乾隆七年(1742年)开始建造,至乾隆二十八年(1763年)建成,历经21年。1923年,保存数量众多珍贵文物的建福宫花园被大火焚毁。1999年,故宫博物院启动了建福宫花园复建工程。

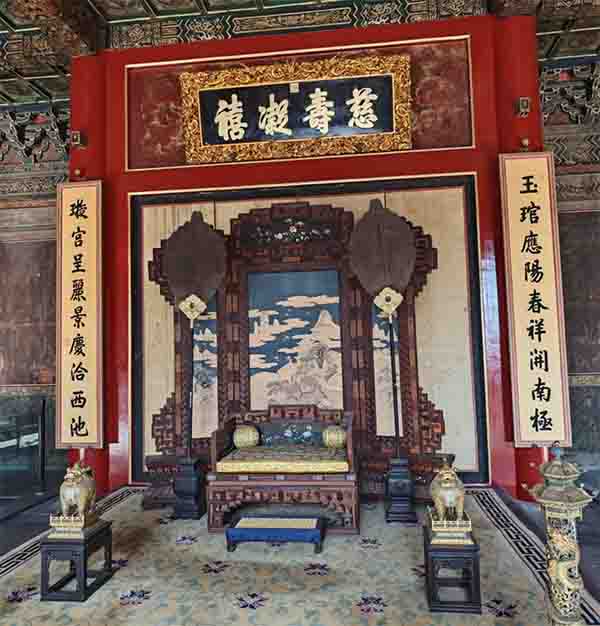

从2014年开始,故宫博物院推开了一座座常年封闭的大门,越来越多的区域面向观众开放,包括慈宁宫、寿康宫、午门雁翅楼、故宫城墙、南大库、延禧宫等。慈宁宫西侧的寿康宫同期开放,开放的第一天就迎来的很多年轻人,他们说这是“甄?”住的地方。实际上在寿康宫里居住时间最长的是乾隆皇帝的母亲崇庆皇太后,她在这里居住了42年。

我们还开放了故宫城墙。观众走在城墙上会获得不同的感受,可以观赏沿途紫禁城内的景观、紫禁城外面的风光。沿着城墙走还会有惊喜,可以走进过去只能远远眺望、远远拍照的角楼。在角楼里面制作播放一段25分钟的虚拟现实影片,告诉观众如何把上万块木头通过榫卯结构,组合成三重檐七十二条脊的美丽角楼建筑。

故宫博物院的开放区域还在继续扩大,例如近年来进入人们视野的延禧宫区域。延禧宫在历史上屡遭雷火烧毁,是紫禁城内重建次数最多的宫院。康熙年间重建后,曾于嘉庆七年(1802年)、道光十二年(1832年)、二十五年(1845年)和咸丰五年(1855年)发生火灾,其中道光二十五年火灾最严重,烧毁正殿、后殿及东西配殿,仅余宫门。

宣统元年(1909年),隆裕太后决定在此建造一座观鱼的西洋建筑“水晶宫”以避火灾,建筑主体使用金属结构,墙体和地板大量使用玻璃材料建造,建筑四周凿水池蓄水。但是开工不久,溥仪就被迫退位,建造工程就此停止,留下了难得一见的中西合璧景观。利用这一景观环境,故宫博物院计划建设一座外国文物馆。

这些年,故宫里的“游人止步”区域越来越少了。我们眼看着故宫的那张地图上未开放区域越来越少。2014年,故宫的开放区域增加到52%,2015年为65%,2016年扩大至78%,到2020年,开放面积超过80%。