殷墟

商代早期,由于政治、环境等诸多因素,国都屡迁,有“前八后五”的说法,即商灭夏以前8次迁徙,以后又有5次迁徙。“盘庚迁殷”便是商代都城的最后一次迁徙。此后,商王朝有了很大发展,其都城也成为中国青铜时代鼎盛时期的政治、经济、军事、文化中心。殷墟便是这座都城的遗址。它由殷墟王陵遗址、殷墟宫殿宗庙遗址、洹北商城遗址等构成,是夏商期间规模最大的都城。

殷墟王陵区与宫殿宗庙区隔洹河相望,是中国目前已知最早的完整的王陵区。自1934年起,王陵区共发现13座带墓道的大墓和2000多座祭祀坑、陪葬墓。在这里出土了大量文物,包括青铜器、甲骨文、玉器、陶器等。其中青铜器代表了中国古代青铜文化的最高成就,也使殷墟成为发现青铜器最多的遗址。

青铜器在制造出来时,一般会呈现出金黄色,并因其合金成分和工艺、纹饰等的不同而呈现不同的光泽。我们在博物馆中看到的绿色、蓝色、银色、灰白色等颜色的青铜器,其实是铜和锡等金属氧化后所呈现的颜色。

铜是人类最早使用的金属。后来,人们发现在纯铜中加入铅或锡,能够提高器物的硬度和抗腐蚀性,也更有光泽,由此创制了青铜器。人类历史上最早的青铜文明出现在公元前4000年左右,一般认为公元前2000年左右的二里头文化是中国青铜时代的开端。

发展到商周,中国青铜器的冶炼和铸造技艺达到了鼎盛时期。据不完全统计,在过去90多年的考古发掘中,殷墟出土青铜容器6000余件,在殷墟范围内就发现和发掘过多个铸铜作坊遗址。

妇好?尊被誉为青铜宝藏中的珍品,通高45.9厘米,口径16.4厘米,属于容酒器中的鸟兽尊。妇好?尊出土于妇好墓。墓主妇好是商王武丁之妻,在铜器铭文中也称“后母辛”。这是一位集王后、将军、祭司、母亲于一身的传奇人物。妇好墓葬埋藏得很深,考古队挖透了6米多深的夯土层才发现墓室。妇好墓出土了近500件青铜器和大量玉器、骨器、海贝等。

殷墟王陵出土了被誉为国之重器的“后母戊鼎”,高133厘米,口长110厘米,口宽78厘米,重832.84千克,是目前世界上已发现的最大的青铜鼎,显示出当时高超的冶炼技术。

殷墟已经考古发掘的遗址除少量保护性展示外,大多地下回填保护。为了更好地向公众展示,殷墟采用地表复原、地表植被标示等方法向公众展示。在王陵区我们可以看到用灌木、石子标示出来的“中”字形、“亚”字形墓葬。这些大墓墓室宏大,形制壮阔。面积最大者达1803平方米,深达15米。

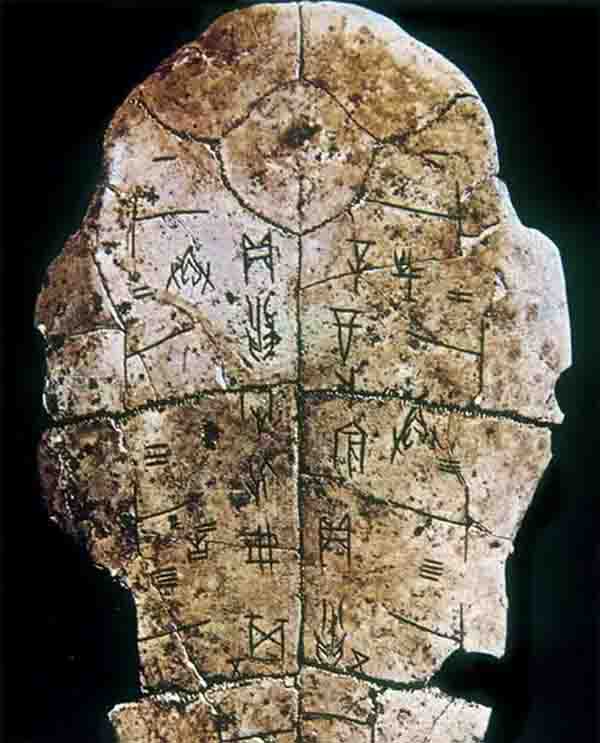

作为20世纪中国“100项重大考古发现”之首,殷墟的发现与甲骨文关系密切。1899年,清末金石学家王?荣发现并考证殷墟甲骨文是商代的文字。后经学者多方求证和探索,甲骨文的出土地安阳小屯被确认为是中国古代文献中的殷墟所在。

殷墟甲骨文是中国目前已知最早的成系统的文字。甲骨文与古埃及圣书字、古巴比伦楔形文字、玛雅文字并称为世界四大古文字。但是古埃及、古巴比伦及玛雅文字在使用过程中已逐渐消失,而与甲骨文一脉相承的汉字,经过3000多年的发展、演变,其书体虽然经历了金文、篆书、隶书、楷书等演变,但至今仍为人们使用。

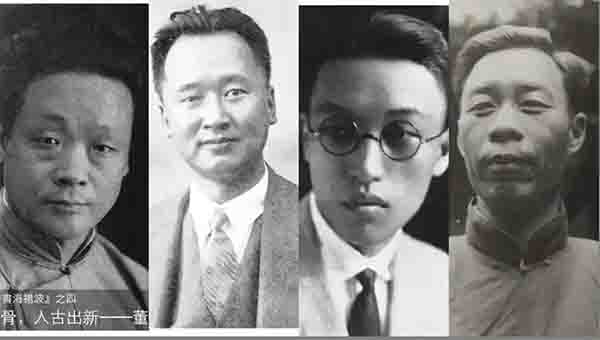

殷墟是中国考古发掘次数最多、持续时间最长、发掘面积最大的一处古代都城遗址。1928年开始的殷墟考古发掘,是中国学术机构第一次独立组织的考古发掘,使殷墟成为中国近现代考古学的发轫地,造就出李济、梁思永、夏鼐等一批世界知名的考古学家。

梁思永先生是我国近代著名政治家、国学大师梁启超先生的次子,更是中国近代考古学开拓者之一。1931年,梁思永先生在安阳高楼庄后岗,依土质土色划分土层,揭示出了非常清楚的地层关系,这就是著名的后岗三叠层,即小屯、龙山、仰韶上下叠压,从而得出小屯商文化晚于龙山文化且龙山文化又晚于仰韶文化的结论。

2006年7月8日,第30届世界遗产大会在立陶宛开幕,殷墟作为中国唯一的申报世界文化遗产名录项目被列入审议日程。7月13日,殷墟开始提名讨论,报告员宣讲完推荐报告,会议主席询问是否同意,满场即响起热烈掌声。殷墟申遗顺利获得通过,整个过程只用了5分钟。

在殷墟之前审议的遗产项目,几乎都有专家发言,有的项目甚至有十几个专家轮番发言讨论,一个项目的讨论往往需要一个多小时。对于殷墟则没有一个专家发言质疑,只有掌声轰然而起,创下了没有一个专家发言的纪录。