登封“天地之中”历史建筑群

相传大禹治水时,把中华大地分为九州。九州之一的豫州,因位于天下之中,又称中州。中州,就在河南。河南是全国拥有世界遗产最多的省份之一。登封市是一座因山而立的古城,地处华夏腹地、中华民族摇篮的中心地域。登封“天地之中”历史建筑群就位于登封市。

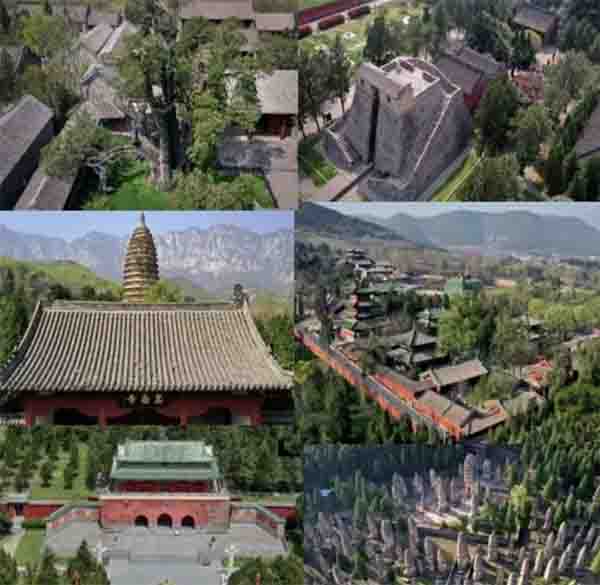

2010年8月1日,联合国科教文组织世界遗产委员会第34届大会在巴西首都巴西利亚召开,大会将河南登封“天地之中”历史建筑群列入《世界遗产名录》。登封“天地之中”历史建筑群包括“8处11项”遗产点。这些建筑物历经东汉、三国、西晋、北魏、隋、唐、五代、宋、元、明、清、民国至今已达2000多年。

中国人很早就开始了对宇宙形态的观察和探索,仰望星空的先人们也形成了朴素的宇宙观。“中国”最初的意义便是“位居天地中央之国”。在先民古老的宇宙观中,天地的中心就在文明早慧、国家早成、开放富庶的中原,而中原的核心则在登封市阳城一带。

历史上告成(古阳城)被人们视为天下的中心。相传西周文王四子、大政治家周公(姬旦)为营建洛邑(洛阳),确定地中准确位置。阳城即周公所确定的“地中”所在地。周公利用圭表之法“测土深、正日景、求地中、验四时”,发现登封阳城夏至时表影长一尺五寸,恰在地球南北的中心点上,于是就认定这里为天地、宇宙的中心。

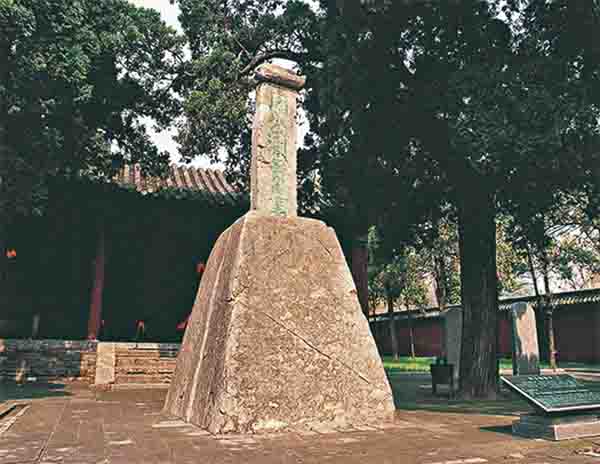

在今观星台南20米处,尚保存有唐开元十一年(723年)由天文官南宫说刻立的纪念石表一座,表南面刻“周公测景台”5字。表高196.5厘米,约为唐小尺8尺,表下石座上面北沿距表36.6-37厘米,切近唐小尺1.5尺,故知此表在规制上与《周礼》所载土圭测影说相近。

周公测景台向北十几米,矗立着一座高耸的建筑,即观星台。观星台建于元世祖至元十三年至十六年(1276-1279),距今已有700多年的历史,是中国现存最古老的天文台,也是世界上现存最早的观测天象建筑之一。观星台系砖石混合建筑结构,由两个部分组成,一是盘旋踏道环绕的台体,一是自台北壁凹槽内向北平铺的石圭。

观星台为元代著名科学家郭守敬所建。他还有另外一项杰出贡献就是制订《授时历》。《授时历》以365.2425日为一岁,距现代观测值365.2422仅差25.92秒,精度与公历(1582年颁布施行的《格里高利历》相当,但比西方早采用了300多年。在制订《授时历》之前,他为他保障数据的准确性和全面性,组织了全国性的大规模天文观测活动。全国各地共建立了27个观测点,这些观测点中,最为核心、规模最大者,正是位于“地中”告成县的这座观星台。

夏商周三代的政治文化中心都在嵩山。从秦汉到明清,历史上共有68位皇帝亲自或遣使在嵩山完成祭祀。这其中最引人注目的,就是大周皇帝武则天冠盖古今的嵩山封禅大典。因武则天在此“登岳封禅”,嵩阳县改名为登封县。阳城县也被改为告成县,寓含她“登嵩山,封中岳”已经“大功告成”的意思。

古代皇帝的封禅大典通常都是在泰山,武则天则选择了嵩山,也显示出登封嵩山作为“天地之中”在山丘崇拜中的地位。1982年,在这里发现了武则天的“除罪金简”。“天地之中”的重要遗产要素之一中岳庙,就是古代山岳崇拜的实物见证。

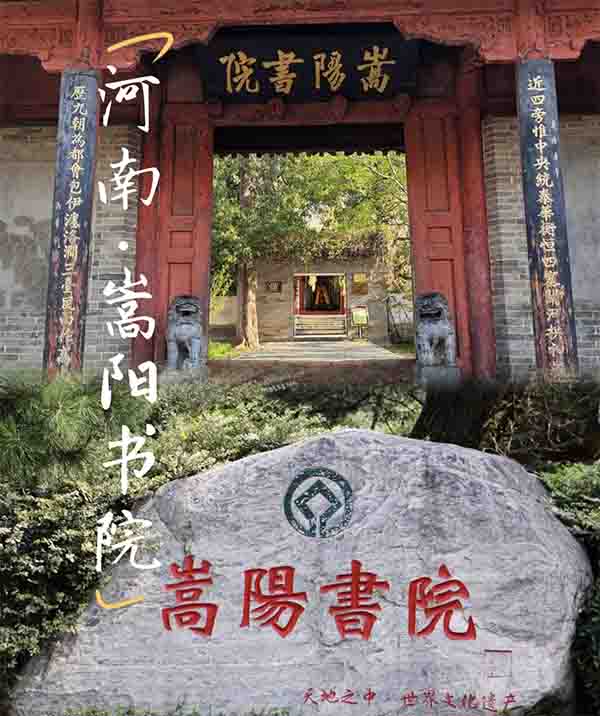

“天地之中”的遗产特色之一,就是儒释道文化都有遗存,中岳庙是道教建筑,此外嵩山还有儒家建筑书院,和中国佛教禅宗祖庭少林寺。坐落在嵩山南麓峻极峰下的嵩阳书院,是与应天府书院、岳麓书院、白鹿书院齐名的“四大书院”之一。嵩阳书院始建于北魏太和八年(484年)。

2006年,这里曾以“嵩山古建筑群”的名义申报世界遗产,却遭到驳回。专家们提出一个问题:“它们之间有什么关系?”这一提问让我们深思,开始重新审视这里的遗产价值,最终提炼出“天地之中”这个蕴含了中国先民朴素宇宙观和审美观的概念。

因为这里是“天地之中”,登封及嵩山一带成为中国早期王朝建都之地、中国文明起源的中心和文化荟萃的中心。也正是轱辘这里是“天地之中”,中国古代礼制、天文、儒教、佛教、道教等文化流派纷纷来此朝拜圣山、祭祀山神,传经、讲道,并在此建立核心基地。

登封“天地之中”这个集大成之地,不仅有三教的思想与理念的交流激荡,三教的建筑代表作品也在此汇聚并得到了真实保留。这就是历史建筑群之间的联系,也是遗产名登封“天地之中”历史建筑群的由来。

这8处11项建筑,分别代表着中国历史上不同时代的各类主导文化。太室阙、少室阙、启母阙,是中国最古老的国家级祭祀建筑典范;太室阙和中岳庙,是中国古代祭祀建筑格局最全面的代表;周公测景台和观星台,是中国现存最古老的天文台;嵩阳书院是中国最早的传播儒家理学、祭祀儒家圣贤和举行考试的书院。嵩岳寺塔、少林寺建筑群和会善寺,是不同时期佛教在中国发展的纪念碑。