高句丽王城、王陵及贵族墓葬

2004年7月1日,在中国苏州召开的第28届世界遗产委员会会议上,中国高句丽王城、王陵及贵族墓葬以其独特的魅力和深厚的文化内涵,被列入《世界遗产名录》。

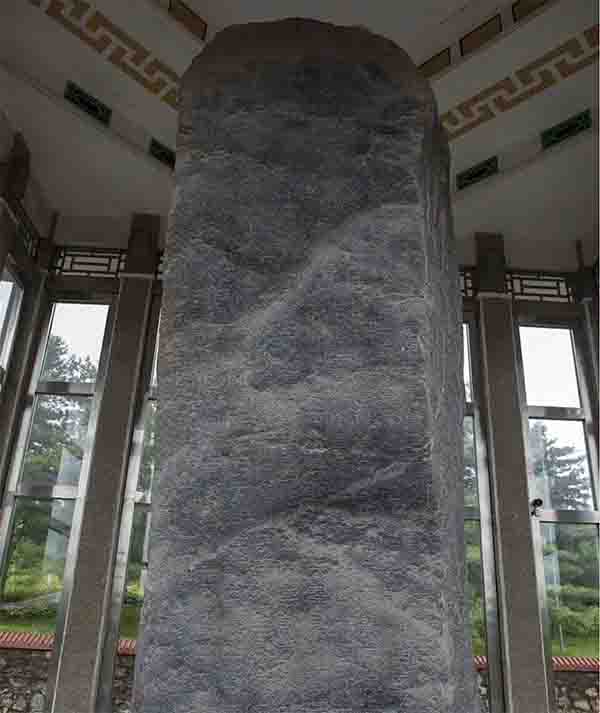

高句丽王城、王陵及贵族墓葬距今已有2000多年的历史,主要分布在吉林省集安市和辽宁省桓仁满族自治县境内。此次列入《世界遗产名录》的共计43处遗迹,包括3座王城和40座墓葬:五女山山城、国内城、丸都山城,12座王陵、26座贵族墓葬、好太王碑和将军坟1号陪冢,这些都是高句丽文化的重要组成部分。从公元前37年到公元668年,高句丽政权一直统治中国东北地区朝鲜半岛的北部,高句丽文化因此而得名。

高句丽自汉元帝建昭二年(前37)立国后,至唐高宗总章元年(668)被唐与朝鲜半岛的新罗联军所灭。在其存在的705年时间里,曾两次迁都:第一次是在西汉元始三年(3),从五女山山城迁至国内城(今吉林省集安市),之后则在其北侧建设丸都山城,这就是高句丽在中国东北地区的三座古城赴;第二次是在北魏始光四年(427),迁至平壤。

五女山山城在高句丽灭亡之前一直有高句丽人居住,至辽金时期(10-13世纪)被作为军事城堡使用,后又成为满族祖先兴起和活动的地方。清朝以后,五女山山城逐渐荒废;东汉建安二年(197),高句丽与公孙氏政权发生战争,高句丽战败,国内城被毁,此后丸都山山城两次为都,但公元246年和342年的战争使其宫室毁于战火。

国内城是高句丽政权的政治、经济、文化中心。北魏始光四年(427),高句丽移都平壤,国内城作为“别都”,列高句丽“三京”之一。集安周边区域保存着大量的高句丽遗迹,仅集安洞沟古墓群一处即保存有高句丽古墓数千座,其中不乏大型王陵和王室贵族墓。唐代,国内城为安东都护府之哥勿州驻地,后为渤海国西京所辖的桓州,辽代仍为桓州。清代初期,清政府对长白山进行封禁,国内城湮灭于荒烟蔓草之中。

清末,中国学者通过对好太王碑拓片进行考释,重新发现了这段历史,并确认了这处珍贵的遗迹群。清光绪二十八年(1902),辑安(今吉林省集安市)建治后,曾对国内城城墙进行修补。1946年以后,国内城城墙大多毁于战火和城市化建设,北墙和西墙部分保存完好。

中华人民共和国成立后,五女山山城曾分别于1999年和2002年进行了两次加固维修,其中前一次加固了山城东墙东段,后一次加固了山城东墙北段,均采用传统技术,使用原来坍塌的石料进行修复。另外,考古学家曾在山城顶部平坦区域和东、西门进行考研发掘,发掘出的文物和遗址均得到妥善保护。迄今为止,丸都山城遗址wksh完好。1958年设置专门保护机构,1983年城内居民全部迁出,1997年建保护站并对公众开放。