大运河—淮扬运河扬州段

大运河项目的申遗河段由京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河3部分构成,是一个复杂变化的时空体系,由通济渠段、卫河(永济渠)段、淮扬运河段、江南运河段、浙东运河段、通惠河段、北运河段、南运河段、会通河段、中河段这10个始建于不同年代、处于不同地区、各自相对独立发展演变的河段组成。

各段河道分段凿成,时有兴废。7世纪和13世纪的两次大沟通,将这些河段改造、连接起来,组成了贯通南北的大运河,并持续运行了数个世纪,对中国和世界产生了巨大而深远的影响。

一般认为,今天大运河最早的河段是当年被称为“邗沟”的淮扬运河。邗沟又称邗江、韩江,古邗沟故道位于今扬州城北,从螺丝湾桥向东直达黄金坝,是春秋时期吴王夫差为直接运兵北上攻打齐国而开掘的。而扬州城与大运河的邗沟段同期修建,因此扬州与大运河共生、同龄。

如果把中国最长的河流—长江作为X轴,把世界最长的运河—大运河作为Y轴,其坐标原点正好是扬州,是长江经济带、大运河文化带这两大国家战略的交汇点。今天在运河第一城的扬州,我们更能够看到大运河的前世和今生。

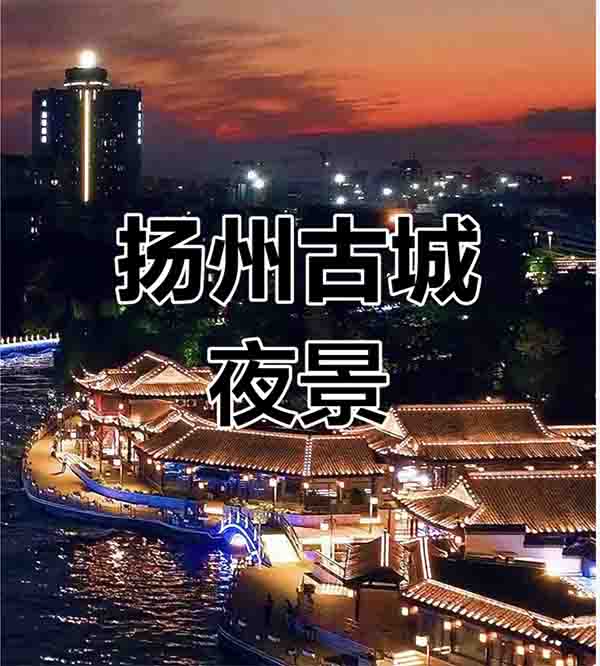

扬州的“高光时期”是在唐代。唐代中后期,扬州是淮南道的首府。唐代扬州城布局整齐,坊里街道如棋盘格子,店肆林立,每到夜间,夜市千灯璀璨,照耀着这座依水而建的繁华城市。城中有几条作为漕粮中转、商品往来和城市交通供水的官河纵贯南北,连接两岸的诸多桥梁自然应运而生,所谓“二十四桥明月夜”并非虚言。

利津古渡(即今天的东关古渡)是当时扬州最繁华的交通要冲。有了码头就有街市,舟楫的便利和漕运的繁忙,催化出一条商贸密集、人气兴旺的繁华古街—东关街。东关街全长1122米,街内现有50多处名人故居、盐商大宅、寺庙园林、古树老井等重要历史遗存。

大运河是连通南北的交通要道,但是中国地势南低北高,如何解决南北舟楫往来问题呢?堤坝是解决问题的一种重要工程手段。邵伯古堤是位于扬州市江都区邵伯镇甘棠社区以西的运河故道东岸的一段古运河河堤,始建于宋代。

古堤现存部分南北长300米,截面为梯形,下底宽8米,上口宽3米,主5米。修建它的最初目的是因为大运河在明代是淮河入江的通道,两岸河床越来越高,十分危险,所以修建一座堤坝来抵御洪水,保障邵伯镇安全。同时,使邵伯段大运河脱离湖面,成为独立航道。

自建紫禁城起,南方的建材、珍宝、人才通过大运河源源不断运往北京。“紫禁城是大运河上漂来的”,在数量众多的运送北京名录中,扬州珍宝占据重要地位。如今我们仍然能够在这座昔日的皇城中寻找到众多巧夺天工的扬州技艺,如华美细腻的大禹治水图玉山、小巧雅致的卢葵生制漆器、工整精美的扬州诗局刊刻图书、“扬州八怪”的珍贵书画作品等。

扬州是一座人杰地灵、崇文尚教的历史文化名城。2500多年的文化积淀,使这座城市始终散发着浓浓的书香气息。汉唐以来,特别是清康乾年间,扬州盛行刻书、印书、藏书。曹雪芹的祖父曹寅奉康熙之命在扬州天宁寺刊刻《全唐诗》,成为轰动一时的文化盛事。1789年,《四库全书》正式入藏扬州文汇阁。自此,扬州便与《四库全书》结下了不解之缘。

近年来,故宫博物院与扬州市政府的合作关系不断发展。2014年,大运河成功进入《世界遗产名录》,故宫博物院与扬州博物馆首次合作举办“紫禁城.扬州.大运河—故宫博物院、扬州博物馆馆藏文物精品展”,展出了与扬州工艺及运河贸易相关的故宫博物院藏品70件套,涉及玉器、瓷器、书画、漆器、图书、竹木牙雕等众多门类。