土司遗址—老司城

中国西南群山密布,多民族聚居。因其特殊的地理环境与多民族文化氛围,在中央政权管辖的实践中,逐渐形成了中央委任、世袭管理的土司制度。土司城寨及官署建筑遗存是土司制度的实物见证。2015年,由湖南省文物局牵头,湖南、湖北、贵州三地联合以“土司遗址”申报为世界文化遗产,获得成功。

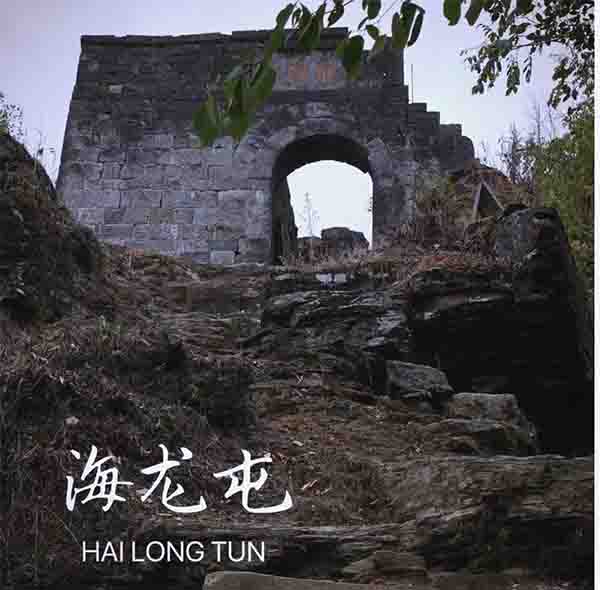

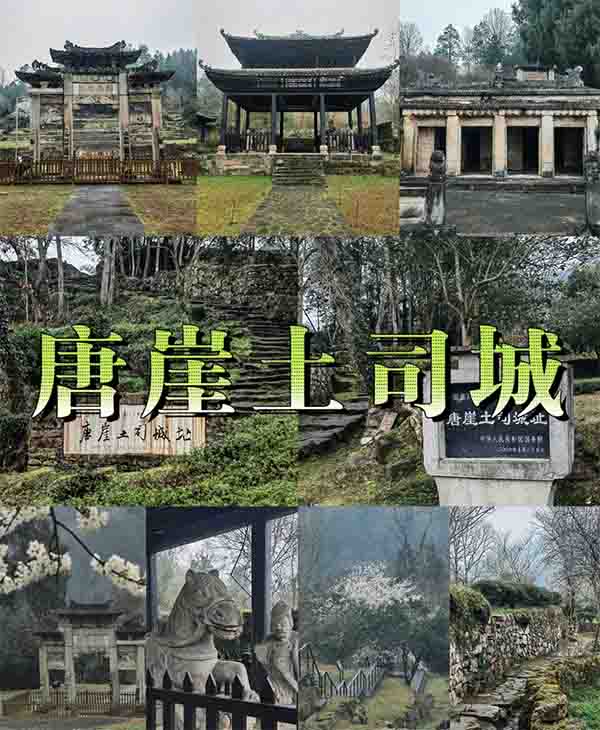

在中国,与土司相关的遗存数量不少,市级以上各级文物保护单位就有100多处。应该选择哪些进行世界遗产申报呢?文物保护单位以价值特征代表性为主要原则,以具有综合代表性的“土司城寨和官署建筑群”为系列遗产中报的基本组成部分,最终确定了湖南永顺老司城遗址、湖北唐崖土司城遗址、贵州播州海龙屯遗址三处。

湖南永顺老司城遗址被人称为土家族的露天博物馆、土司王朝的活态标本;张忠培先生曾用“小故宫”形容唐崖土司遗址,其群山拱卫的城池有关如故宫一般的建制与精美;海龙屯遗址则是等级最高的土司军事城堡。三处土司城址遗存与历史文献相互印证,能够真实、可信地体现13-20世纪中国土司制度的管理模式、社会形态和文化特征。

三处土司遗址中,湖南永顺老司城遗址以年代最早、时间最长、序列最完整等特点位列翘楚,是最具代表性的土司制度遗址,也是三处遗址中最早准备申遗和第一个接受国际古迹遗址理事会专家考察的。老司城遗址位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县城以东19.5公里的灵溪镇司城村灵溪河畔。

灵溪河自西北曲折流向东南,环城而过,注入被誉为“土家族的母亲河”的酉水,既保障了土司及当地居民生活,又可作为土司政权与外部交通连接的重要通道。老司城遗址背靠太平山,面临灵溪河,正对螺丝湾群山,其周边山系可作为城址的天然屏障。太平山两侧的福石山、禄德山、奉德山合称三星山,共同寓意太平盛世、三星照耀。

老司城遗址是永顺土司的行政和生活中心。老司城从雍正二年(1724年)起逐渐荒废。1995年、1996年、1998年,湖南省文物考古研究所会同湘西自治州文物工作队、永顺县文物局,先后三次对老司城及外围相关遗址进行了考古调查与发掘。沉睡了二百余年的老司城轮廓逐渐清晰起来。

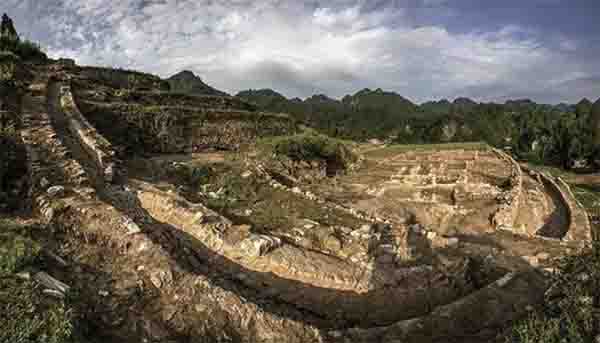

如今,老司城遗址出土的文物大部分存放在博物馆。为了保护遗址,考古挖掘告一段落后对部分遗迹进行加固,部分使用原挖掘土科学回填。考古发掘面积达4800平方米,出土各类文物5万余件,弄清了宫殿区、衙署区、街道区、宗教区、墓葬区、苑墅区等城址各个功能区的分布情况。

老司城设计精密,规模庞大,规制严格。在首领生活区和衙署区,考古队发现了利用地形坡度建造的完备的排水沟渠系统,纵横交错。城墙下部每隔几米都会有一个宽大的涵洞。这些涵洞不仅可以在多雨时节帮助排水泄洪,必要时还可用于逃生或者伏击,具有军事防御的功能。

老司城遗址的城墙大多数完整,体现着老司城的军事防御功能。城墙最高处达6米,之所以能千年不倒,是因为使用了凝聚土家人群体智慧的建筑工艺—多以岩块、大卵石垒砌,并以油灰勾缝胶结,墙体单页或双面以油灰抹面,以碎石伴土填充做墙芯。老司城遗址依山而建,建筑沿自然台地由低到高,层层叠叠而已,与山水相依,体现了人与自然的高度和谐。

老司城的土司历来重视教育,在城址规划中单独划定了教育区。与“子孙永享”牌坊位于同一轴线上的,就有若云书院遗址。若云书院遗址是儒家文化书院建筑遗存,位于老司城遗址中央文教区的东北部,是湘西地区最早的书院之一,由土司彭元锦(万历十五年即1587年袭职)所建。老司城遗址中文教区与土司墓葬区在城内相对,寓意祖先对子孙后代读书的期望。