北京中轴线

北京是一座具有3000多年建城史的古都。殷商时期,蓟国即将都城设于今北京地区。之后,辽、金、元、明、清均将北京作为国都。自元代以来,北京始终作为中国的政治、文化与经济中心,人口规模庞大,各民族和文化在此交融。

北京中轴线的形成发展与北京老城同步,是北京老城发展历程的缩影。中轴线的建设起始于至元四年(1267年),即元大都创建的时间。元大都中轴线北起中心台(今钟鼓楼位置),经万宁桥,最后抵达南端的丽正门,全长约为3.75千米。

明代洪武四年(1371年)将元大都改称北平。永乐元年(1403年)决定升北平为都城,称北京。永乐四年(1406年)在继承元代中轴线的基础上,由宫城开始对城市进行了营建。先后建造了内城及外城,北京老城“凸“字形的城廓自此形成。自此,南至永定门,北至钟楼,纵贯故宫,城市形态以中轴线左右对称分布。

清代在明代中轴线基础上进行了局部调整和完善,尤其是乾隆时期景山五亭与寿皇殿建筑群的修建,使得整体轴线景观序列进一步丰富与加强。1914年-1977年,社稷坛对公众开放、天安门广场扩建,都提示着北京中轴线不断向公众化转变。

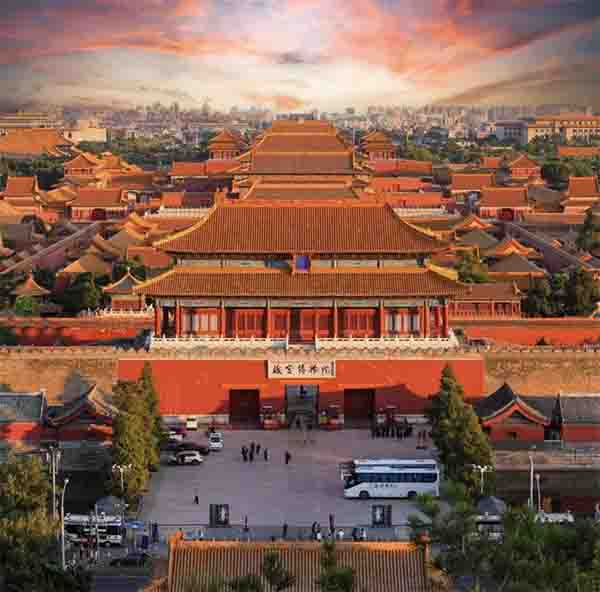

北京中轴线是历经元、明、清及近现代逾7个世纪城市历史不断累积的结果。自元代至现代,历经750余年,形成了世界上现存最长、最完整的古代城市轴线,是中国都城中轴线规划发展成熟的典范之作。

北京中轴线可以分为5段,从南向北每段约有1500米。第一段由永定门至天桥,是较为肃穆的郊坛区。第二段由天桥至正阳门,为中轴线上最热闹的部分,即今前门大街商业区。王牌楼与正阳门作为该段的一个小高潮,揭开进入内城的序幕。

第三段由正阳门至午门,为宫廷前区。第四段是整个轴线的高潮部分—宫廷区,由午门至景山,紫禁城三大殿、后三宫、御花园等核心建筑都集中在这一区域。最后一段是中轴线的尾声部分,由景山北门到钟楼,这带分布着商铺、民居和什刹海。

中轴线纵贯北京城四重城廓,不同区段有着不同的主题文化。由永定门至天桥段,主题是生态。天坛和先农坛区域内有很多上百年的古树。如今,站在永定门城楼上北望,笔直的永定门内大街成为“步行走廊“,两侧国槐枝繁叶茂,银杏傲然挺立。

由天桥至正阳门段,主题是经济。处于中轴线上的前门大街和两侧地区在明清时代形成繁华的商业区,珠宝市、大栅栏、西河沿等形成了特色商业街。沿街两侧分布有大量的多种经营方式的商业店铺,这里的全聚德、同仁堂、都一处、内联升、瑞蚨祥等百年老字号,均赢得很高的商业信誉和社会影响。

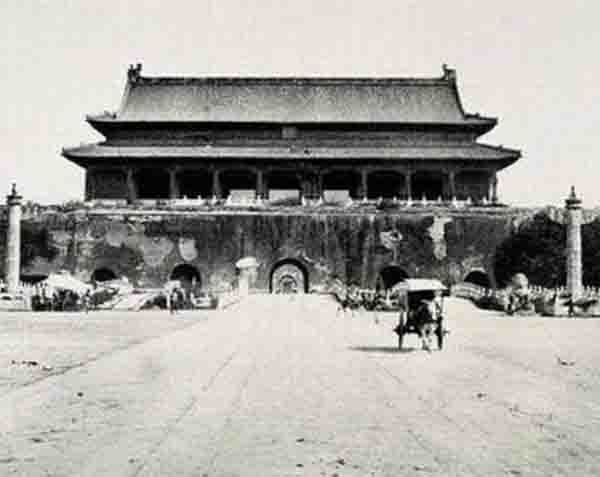

由正阳门至午门段,主题是政治。天安门广场是明清两代举办重大庆典和向全国发布政令的重要场所。作为国家机器的“六部衙署“就布置在承天门中轴线上的”天街“两侧,体现中央集权的统治体制。

新中国成立之后,经过几次扩建,形成了以人民英雄纪念碑为中心,东西宽500米、南北长880米,总面积达44万平方米的广阔空间。与此同时,传统中轴线与东西长安街相交于天安门广场。

由上门至景山段主题是文化。紫禁城是世界宫廷史上的“无比杰作“,即是世界建筑艺术的经典之作,也是中国历史文化艺术的丰富宝藏。成立于1925年的故宫博物院,是在明清皇宫及其收藏基础上建立的博物馆,已成为世界上最著名的博物馆之一。如今故宫作为世界上现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群,已被列入《世界遗产名录》。

由景山北门到钟楼段,主题是社会。中轴线北端是“面朝后市“的”后市“。在中轴线两侧的南北锣鼓巷、什刹海是都市百姓居住、生活、休闲的区域,几百年来与鼓楼大街共同形成传统商业文化区域和市民休闲场所,烟袋斜街、白米斜街、大小金丝套等街区,则是北京地域文化的生动体现。

此外,作为整个中轴线的终端,京城的报时中心,钟鼓楼上的晨钟暮鼓是中国“日出而作、日落而息“的传统生活方式的真实写照。北京中轴线将政治、经济、社会、文化、生态融合成”五位一体“发展格局。

北京中轴线申遗存在着一些争议。一方面,北京中轴线上已有3处世界遗产,是否还有必要进行中轴线申遗?另一方面,中轴线上的建筑永定门是复建的,前门是被八国联军炸毁后重修的,毛主席纪念堂、人民大会堂和国家博物馆都是新建筑,故宫外面的皇城都已经拆掉了,城墙和城门已已经消失,这让北京中轴线的价值受到质疑。尤其针对重修的建筑申遗,存在很多不同的声音。

近年来通过对北京中轴线的详细考察可知,至清代末年,在中轴线上由南向北共有城楼、城门、宫殿、桥梁、亭、牌坊、鼓楼、钟楼等41处建筑。至今完整保存的有36处,为总数的85.7%。在完整保存的36处建筑中,有3处为复建建筑。总体来说,北京中轴线的古建筑保存得比较完整。

永定门始建于嘉靖三十二年(1553年),是明清北京城外城的南大门,也是北京中轴线南端的标志性建筑。1957年,以解决城市交通发展需要为由,先后将永定门的城楼、箭楼和瓮城及南部城墙全部拆除,代之而来的是跨河大桥和公交通道。

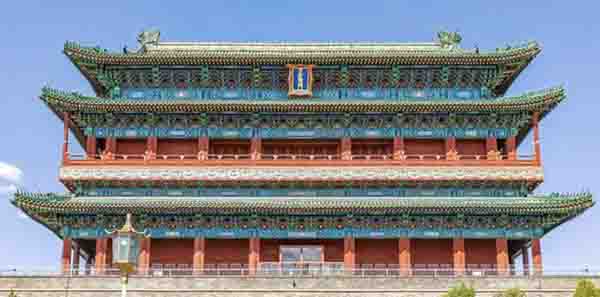

2004年9月,消失了近半个世纪的永定门城楼在原址按原形制、原材料、原工艺完成复建,再次屹立在中轴线南端。永定门城楼的复建工程,全部依据1937年旧都文物整理委员会对永定门城楼的实测图和1957年永定门城楼拆除时留下的图纸,以及相关照片等档案资料进行施工,城楼的彩画是传统的“雅五墨旋子彩画“。

地安门雁翅楼始建于1420年,北北京中轴线上的一处著名地标,坐落于地安门十字路口南面的东西两侧,与什刹海仅一街之隔。20世纪50年代,雁翅楼因地安门地区的道路建设而被拆除。2013年6月,雁翅楼景观复建工程开工,2014年竣工。复建后的雁翅楼因现有条件限制,仅在原有遗址上复建了东侧4间及西侧10间建筑,但是古韵犹存。