西夏陵9座王陵对号入座

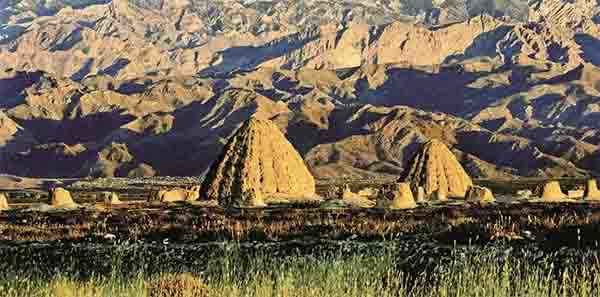

在贺兰山东麓的旷野之上,9座王陵巍然矗立,用其气势恢宏的布局、颇具特色的陵园建筑、精美的琉璃构件和残碑石刻,向世人诉说着一个遥远而神秘的王朝往事。这里位于贺兰山中段东麓,背山面水,乃是风水学中的“上吉”之地,西夏九座王陵加上两百余座西夏勋贵的陪葬墓,让这里成为党项民族辉煌文化的最后归宿。

由于夏末主投降后西夏宫室、陵园全被破坏,再加上后世盗墓者毁掉了许多西夏陵遗迹,因此存世的9座西夏陵到底归属于哪位西夏君主却无从得知。 幸好《宋史 夏国传》中曾专门记载了这九座陵的陵号,分别是李继迁的裕陵、李德明的嘉陵,夏景宗李元昊的泰陵、夏毅宗李谅祚的安陵、夏惠宗李秉常的献陵、夏崇宗李乾顺的显陵、夏仁宗李仁孝的寿陵、夏桓宗李纯?的庄陵和夏襄宗李安全的康陵。

中国传统王陵排列有“昭穆葬法”之说,简单地说,就是先祖居中,然后第一三五位驾崩的葬于左侧(昭),第二四六位驾崩的葬于右侧(穆)。并以“南起一、二号墓为太祖裕陵、太宗嘉陵”为前提,将九座陵墓一一排定了次序。

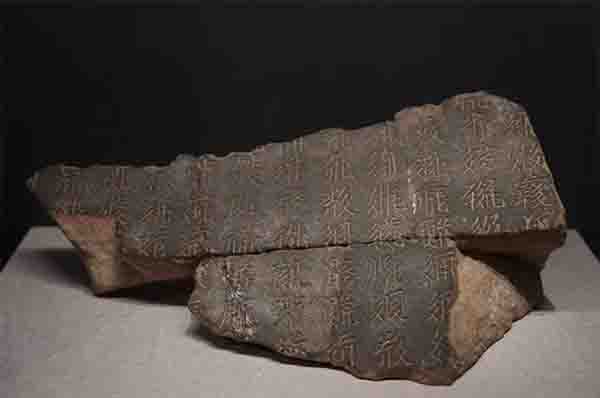

在七号陵西碑亭中残存碎片中拼出了一块16字的碑额,证实了这是夏仁宗之陵,若是从西夏太祖算起,他正好是西夏第七位皇帝,按照“左昭右穆”的排列,那这寿陵正应该在现在的位置上。除七号陵外,公推为李元昊泰陵的三号陵也完全符合“左昭右穆”的排序,更是让大家对这种排序方式深信不疑。

随着2007年六号陵的二次考古发掘,一个新的可能出现了。之前学者推测六号陵乃是夏崇宗李乾顺。夏崇宗在位时正是西夏难得的“黄金时代”,开创了“崇仁之治”—而宋时讲究厚葬帝王,如此一位中兴之王自然应该在死后享受应有的待遇。可大家整理发掘出来的文物后发现,六号陵中建筑装饰竟然极其简朴!

六号陵中,瓦当等多为灰陶烧制,跟出土大量琉璃建筑构件的三号陵相比,简直是一个地下一个天上。而且六号陵中出土的荔枝纹金牌饰被考证为宋廷所赐,种种迹象拼接到一起后,大家赫然发现这陵更可能是李元昊父亲、夏太宗李德明的嘉陵。嘉陵建于泰陵之前,当时西夏刚刚建立不久,实力尚弱,所以地表建筑稍显简朴也情有可原;更重要的是六与陵附近只有几座陪葬墓,考虑到李德明生前并未称帝,这事便显得十分合理了。

于是一个新的西夏陵次序排列横空出世了:以李元昊的三号陵为中心,与其呈三角之势的四号陵、六号陵乃是太祖李继迁的裕陵、太宗李德明的嘉陵。最南边的一号陵与二号年代接近、形式规模几乎一致,说明两人辈分应该相同,所以推测为襄宗李安全的康陵与桓宗李纯?的庄陵;五号陵出土残碑中提及宋夏战事,又谈到当时西夏与吐蕃关系还算稳定,种种事件都能跟惠宗扯上关系,因此推测为惠宗李秉常的献陵;

七号陵有碑文佐证,早已被定为仁宗李仁才敢的寿陵;而八号陵与九号陵则被推测为毅宗李谅祚的安陵和崇宗李乾顺的显陵。只是由于缺乏实实在在的考古证据,这样的次序依然有待进一步考据验证。

一提到西夏陵,很多人的印象就是贺兰山下一座高高耸立的黄土包。其实,这些圆形或方形的黄土包并不是墓室所在,而是陵台。传统的丧葬习俗一般墓穴应当是在封土正下方。可西夏陵的墓穴并非置于封土之下,而是在封土正前方约10米处。

这些陵塔以夯土为主体结构,底座周长动辄上百米。纵然是蒙古铁骑强悍无比,面对这样一个实心疙瘩也无从下手。西夏陵中最为特色也最为醒目的一部分就这样被保留下来。这也为后世为破坏严重的陵墓确定位置,提供了依据。