敦煌莫高窟

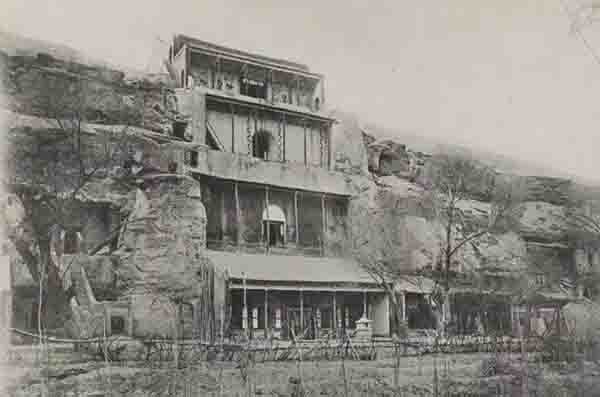

敦煌莫高窟是甘肃省敦煌市境内的莫高窟、西千佛洞的总称,位列我国三大石窟之首,也是世界上现存规模最宏大、保存最完好的佛教艺术宝库。1987年12月,敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

世界遗产委员会对敦煌莫高窟的评价是:莫高窟地处丝绸之路的一个战略支点。它不仅是东西方贸易的中转站,同时也是宗教、文化和知识的交汇处。莫高窟的492个小石窟和洞穴庙宇,以其雕像和壁画闻名于世,展示了延续千年的佛教艺术。

根据学者多年的调查研究,敦煌莫高窟现存洞窟是由北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、北宋及与其并行的张氏、曹氏归义军政权,直至西夏、元等朝代,历经4世纪到14世纪共1000多年的时间相继营造的。

敦煌莫高窟最早开凿的年代,根据现存的武周圣历元年(698)《李君修莫高窟佛龛碑》记载,是前秦建元二年(366)。从十六国、北魏、西魏、北周到隋以前200多年时间是敦煌莫高窟的开凿早期,此间所开凿洞窟被视为早期洞窟。421-433年,北凉占据了敦煌,莫高窟也第一次正式开始大规模的营造。

隋代是莫高窟开凿的一个兴盛期,保留下来的隋窟有70余个。唐代是莫高窟开凿的鼎盛时期,在现存的492个洞窟中,唐代修造的有228个,开凿最多,反映了唐代敦煌佛教的兴盛。安史之乱是唐朝由盛到衰的转折点,也导致敦煌转入吐蕃势力统治之下。吐蕃占领沙州后,敦煌发生了较大变化,而吐蕃笃信佛教,又推动了莫高窟佛窟的兴建。吐蕃占领敦煌60多年,建了50多个洞窟。

唐宣宗大中二年(848),沙州大族张议潮趁吐蕃王朝发生内乱,率各族人民起义,敦煌历史进入唐朝末期的归义军政权时期。归义军对敦煌地区近200年的控制,保障了丝路通达,带动了莫高窟的继续兴盛,几乎每一任节度使都会营造自己的大窟。1036年初,沙州回鹘取代了曹氏归义军政权。回鹘占据沙州32年,留下了部分“回鹘洞”,特别是其中数百条回鹘文题记,是敦煌地区别有风格的回鹘文化的珍贵遗产。

北宋神宗熙宁元年(1068),西夏再克瓜、沙二州,敦煌历史进入西夏统治时期,长达159年。西夏留下的洞窟不少,但多为重修。莫高窟第97窟、第491窟是西夏新建洞窟的代表,其创作内容明显受到汉文化和吐蕃密宗佛教文化的影响。

1227年,西夏被蒙古汗国所灭,敦煌隶属于拔都大王。1277年,元朝将敦煌收归朝廷,设沙州,治敦煌。元朝统治者大力提倡佛教,密宗流行,敦煌莫高窟保留了元朝10个洞窟,第3窟、第61窟甬道、第465窟都是藏密风格。

明代西筑嘉峪关以为国门,敦煌失去了屏蔽河西和中西陆路交通枢纽的地位,信奉伊斯兰教的吐鲁番占据敦煌。在此期间,流行了一千多年的佛教几乎绝迹,被佛教徒视为圣地、极盛一时的莫高窟,由此衰败,佛像毁坏,不少佛龛被流沙淹埋。

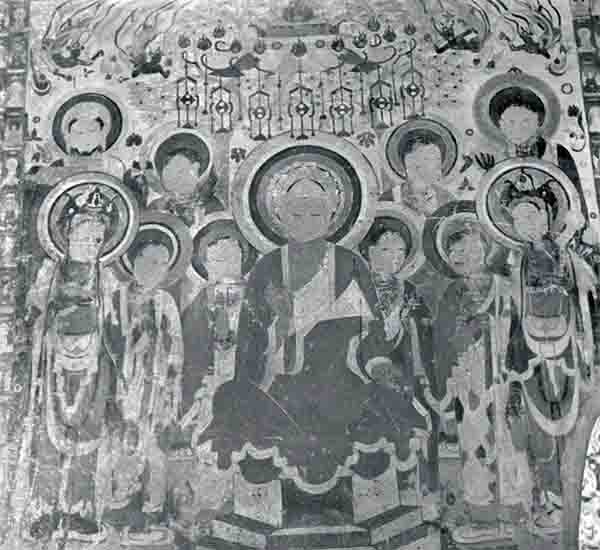

莫高窟现存2400余身生动传神的彩塑。作为石窟主体的塑像,主要是对佛、菩萨、弟子、尊神以及一些鬼神与神兽等形象的塑造,手法多为圆塑、浮塑、影塑等。由于塑造的年代不同,呈现不同的风格,既有魏晋南北朝时的“秀骨清像”与“曹衣出水”,又有隋唐埋藏的“吴带当风”与“雍容厚重”。

壁画是莫高窟艺术中最精彩的部分,现存45000平方米,映射也中国各族人民在不同历史时期的社会生活状态。例如,莫高窟面积最大的壁画---第61窟的《五台山图》,将今山西太原到河北正定方圆500里的山川景致与市井风貌朝廷描绘,为人们了解中国古代社会生活、生产情况提供了形象的资料。

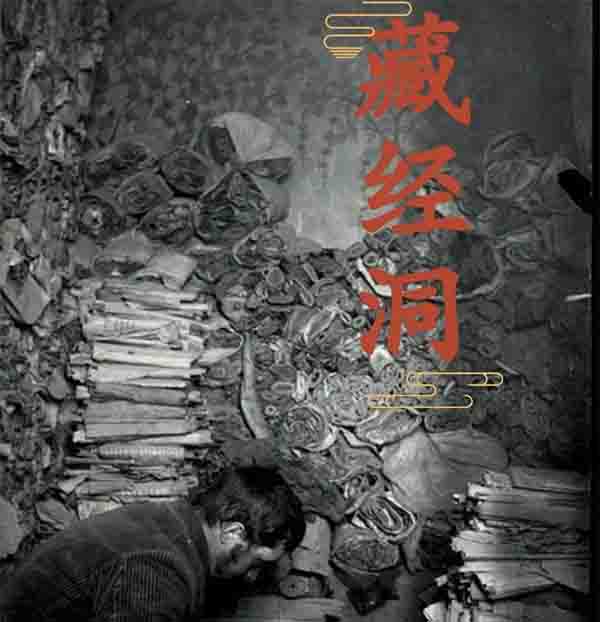

清光绪二十六年(1900),敦煌莫高窟的藏经洞被道士王圆?发现,洞内的经卷、手稿、文书、绢画、法器、织绣保存完好,数量多达5万余件套。继而大量的文物从他手中流散到国外,至今仍被收藏于法、英、俄等国。

近代以来,英国的斯坦因、法国的伯希和,俄国的奥登堡、美国的华尔纳等蜂拥而至,他们通过各种手段从道士王圆?手中拿走藏经洞的文物,甚至还盗走莫高窟的壁画和彩塑。这些盗窃和破坏活动,使敦煌文物遭到很大损失。但是敦煌莫高窟的整体犹在,其主体石窟和彩塑、壁画基本保留,原有的规模和风貌也基本保住了下来。