承德避暑山庄及周围寺庙

承德避暑山庄及周围寺庙又被称作“热河行宫”,是中国现存规模最大的古代帝王宫苑和皇家寺庙群,享有“中国地理形貌之缩影”和“中国古典园林之最高范例”的盛誉。1994年12月,承德避暑山庄及周围寺庙被联合国教科文组织世界遗产委员会批准为世界文化遗产。

承德避暑山庄及周围寺庙位于今河北省承德市中心区以北,武烈河西岸一狭长的谷地之上,始建于康熙四十二年(1703),竣工于乾隆五十七年(1792),历时89年之久,是中国现存规模最大的皇家宫苑和皇家寺庙建筑群。

避暑山庄作为清代鼎盛时期帝王避暑的夏宫,占地564公顷,由宫殿区和苑景区两大部分组成。宫殿区作为园区主要建筑,是皇帝处理政务和帝后居住的地方,包括正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫(已毁)四组建筑。

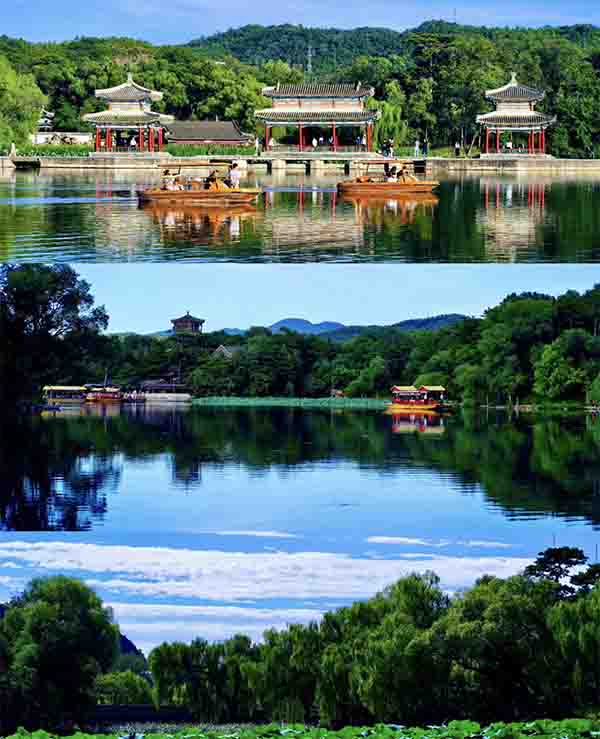

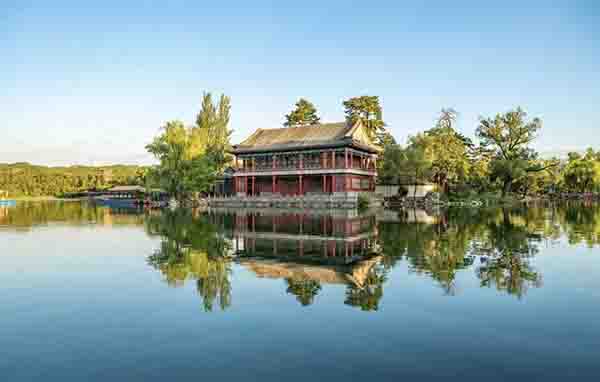

苑景区又分为湖区、平原区和山岳区,湖区洲岛错落,湖面被长堤和洲岛分割成五个湖。各湖之间又有桥想通,两岸绿树成荫,显得曲折有致,秀丽多姿。湖区的风景建筑大多是仿照江南的名胜建造的,如烟雨楼,依照浙江嘉兴南湖的烟雨楼而建。

湖中的两座岛各自修有一组建筑,一组叫“如意洲”,一组叫“月色江声”。如意洲上有假山、凉亭、殿堂、庙宇、水池等建筑,布局巧妙,是苑景区的中心。平原区主要是一片片草地和树林。山岳区位于山庄的西部和北部,峰奇石异,林木繁茂,气候宜人,另有棒槌石、蛤蟆石等奇景。康熙帝曾在避暑山庄以四字命名了三十六景,后来乾隆帝用三字也命名了三十六景,这就是山庄著名的七十二景。

在避暑山庄东北部的山麓,分布着宏伟壮观的寺庙群,这就是外八庙。外八庙实际上并不只有8座庙,而是12座,因为分为8处管理,且地处塞外,所以称为“外八庙”。外八庙不仅仅是盛清时期古典建筑的代表作,更具有鲜明的政治色彩和强烈的民族意识。其建筑形式以汉式宫殿为基调,吸收蒙古族、藏族、维吾尔族等民族建筑艺术特征,创造了中国多样统一的寺庙建筑风格。

与此同时,外八庙的整体布局环绕避暑山庄而建,以山庄为核心,呈烘云托月之势,折射出天下一统、皇权至上的政治用意。外八庙中每一座寺庙的敕建,都有特定的历史背景和象征,表现了我国多民族国家统一、巩固和发展的历史进程。

随着1840年鸦片战争的爆发,清王朝逐渐衰微,避暑山庄也日渐败落。1860年,英法联军进攻北京,咸丰帝逃到此地避难,并在这里批准了《中俄北京条约》等几个不平等条约。此外,影响中国历史进程的“辛酉政变”也发端于此。

可以说,这里发生的一系列重要事件、保留的重要遗迹和重要文献,成为中国多民族统一国家最后形成以及战争爆发后列强野蛮行径的历史见证。