武当山古建筑群

武当山,又名太和山,明代皇帝曾封为“大岳”“玄岳”,位于中国湖北省丹江口市境内,方圆400平方公里。主峰天柱峰,海拔1612米,如擎天一柱,拔地冲霄,周围有七十二峰拱立,二十四涧环流,灵岩奇洞幽藏其间,白云绿树交相掩映,蔚为壮观。

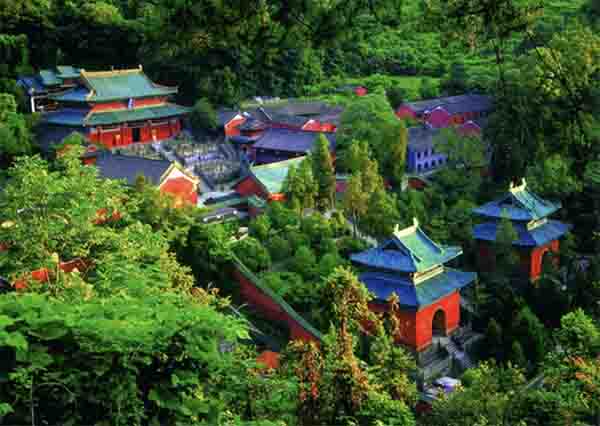

从唐至宋,再至元、明、清,上至皇帝、大臣,下至匹夫、泥瓦工匠,都不约而同将某种抱负倾注此地,代代累积,共同构建出近千年中国艺术和建筑的巅峰—武当山古建筑群。

武当山古建筑群现存太和宫、南岩宫、紫霄宫3座宫殿,以及遇真宫的宫门宫墙等地面建筑残迹,玉虚宫、五龙宫2处遗址和元和观、复真观以及大量庵堂、神祠、岩庙等,共有古建筑200余栋,建筑面积5万平方米,占地100余万平方米。

就中国建筑史而言,武当山古建筑群是研究明代建筑的“活化石”。就建筑风貌而言,武当山古建筑群集中体现了中国元、明、清三代世俗和宗教建筑的建筑学和艺术成就。联合国专家考斯拉曾极为认可地说:“武当山是世界上最美的地方之一。因为这里融汇了古代的智慧、历史的建筑和自然美学。”

据古代山志中的记载,古人曾发现武当山的山势像一只巨大的神龟。在中国人自古流传的观念中,神龟是北方水神玄武的象征,所以古人自然产生联想,因此取“非玄武不足以当之”之意,称此为武当山。

紫宵宫坐落在武当山主峰天柱峰东北的展旗峰下,宫观分中、东、西三路。中路为中心,分布有龙虎殿、十方堂、紫宵殿,父母殿。紫宵殿为主殿,供奉真武大帝。东、西路则为配殿,还有禹迹桥、禹迹池、赐剑台等名胜。宫后山岙有中天然洞穴,名“太子岩”,相传是真武大帝隐修处。紫宵宫是武当山九宫、八观中保存最完整的宫殿。

紫宵宫创建于宋,元代扩修,明代重修,历代进行了大小十余次维修,才得以保持原貌。1994年,联合国世界遗产专家考察武当山古建筑时深有感叹:“在这里,看到了按传统方法修缮古代 建筑的例证。”紫宵殿最近一次的维修是在1991-1994年,之后再没有修缮过。它体现了近代、清代、明永乐的修缮技艺,尤其是明代修缮工匠还留有刻字在瓦上。

武当山有三件“镇山之宝”—金龙、玉壁、山简。1982年,紫宵宫赐剑台下修公路,由于山岩坍塌,惊现埋藏的金龙一条、玉壁一件、山简一枚。据专家考证,这套文物属于明代建文元年(1399)。一直以来,考古专家都将建文年间的文物视为“稀世珍宝”。因为建文帝在位仅四年,而这些文物恰好填补了考古学界的空白。

太子坡即复真观,位于狮子峰前,现存建筑20栋,建于明永乐十年(1412),清康熙二十二年(1683)重修。相传,真武大帝本为净乐园太子,十五岁时受师父点化,来到武当山修炼,最初就住在这个坡上,“太子坡”因而得名。后来太子修炼一段时间后想下山还俗,走到磨针井时又被化成老婆婆的师父借铁杵磨针点化,复回山中静心修炼,所以太子坡又叫“复真观”。

走进复真观的山门,就能看到在古道上依山势起伏建有71米长的红色夹墙,这就是九曲黄河墙。九曲黄河墙的墙体厚1.5米,高2.5米,浑圆平整,弧线流畅悦目;配以绿色琉璃瓦顶,犹如两条巨龙盘旋飞腾,无论从什么角度欣赏都给人以美感,体现出皇家建筑的气派和豪华。

复真观内,有一栋神奇的“一柱十二梁”式建筑—五云楼,是武当山现存最高的木构建筑。五云楼分5层,高15.8米,面阔5间21米,进深8.15米,建筑面积544.47平方米。五云楼整体为木质结构,没用一砖一石、一根铁钉,全部铆接,严丝合缝。

太子坡所处的位置是一个斜坡,为了贯彻永乐皇帝不开山取材的旨意,施工人员想出了“一柱十二梁”的解决办法,十二根梁枋穿凿在一根主体立柱上,交叉叠搁,计算周密,在不开挖山体的情况,完全依山势变化,撑起15.8米高、几百平方米的建筑面积,成为中国古建筑史在力学上的一大创造。

遇真宫位于武当山北麓岳门内,是明成祖在武当山敕建的九宫之一,背依凤凰山,面对九龙山,左为望仙台,右为黑虎洞,山水环绕如城,旧名“黄土城”。遇真宫是明成祖朱棣为张三丰修建的宫观。至高无上的皇帝为武当山的一名道士修造宫观,这在中国历史上是绝无仅有的。

遇真宫是一座创造历史的建筑。在南水北调工程中,武当山附近大量土地被淹没,武当山天、地、人中的“人间”起点古均州城,就沉睡在了太极湖底下。为了保护遇真宫,国家花费近2亿元,将其原地抬升了15米。砖木结构的建筑通过三维激光扫描技术,做好记录和编号,然后再重新恢复起来。将7000多吨的建筑抬升五层楼的高度,这真的是世界奇迹。

五龙宫是武当山九大宫观之首。五龙宫历经唐、宋、元、明几代修缮,共建有宫观庙宇850间,规模一度庞大,但现仅存宫门、红墙、碑亭及泉池、古井等废墟。2020年9月,武当山五龙宫遗址启动考古发掘,这是对武当山古建筑进行的首次大规模主动性发掘项目。

太和宫位于武当山天柱峰山腰,始建于明永乐十四年(1416)。武当山有“七十二峰朝大顶,二十四涧水长流”等自然景观,而七十二峰的最高峰就是天柱峰。太和宫以明朝皇家建筑法式,突出神权至高无上的思想,达到了“美如天宫”的意境。

紫金城,又名皇城、红城,明成祖于永乐十七年(1419)敕建,是环绕天柱峰顶端修建的宫殿建筑。这是明成祖朱棣按照自己居住的“紫禁城”,为真武大帝在人间修建的“玉京”。金顶就位于紫金城宫殿中。金顶为四坡檐式宫殿,由铜铸鎏金构件铆榫拼焊而成,总重约90吨,是中国古代最大的铜建筑物。