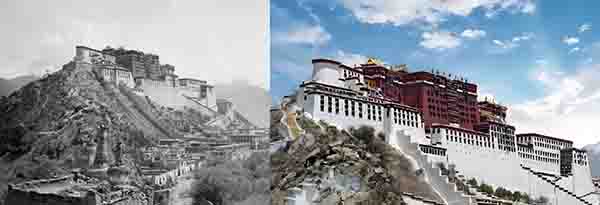

布达拉宫历史建筑群

在西藏的红山之巅,有一颗明珠熠熠生辉,展现着神秘韵味和典雅光华,它就是举世闻名的布达拉宫历史建筑群。布达拉宫历史建筑群依山而建,宫宇叠砌,气势磅礴,瑰丽壮美,不仅是世界建筑史上的奇观,也是弥足珍贵的文化艺术宝库。

1994年,布达拉宫被列入《世界遗产名录》;2000年11月,大昭寺作为布达拉宫的扩展项目被列入《世界遗产名录》;2001年12月,罗布林卡也被列入其中。世界遗产委员会对布达拉宫历史建筑群进行了这番评价:布达拉宫自7世纪起就成为达赖喇嘛的冬宫,象征着藏传佛教及其在历代行政统治中的中心作用。

布达拉宫历史建筑群由布达拉宫、大昭寺、罗布林卡三部分组成。布达拉宫雄踞于西藏拉萨市中心海拔3700米的红山之上,依山叠砌,建筑面积13万平方米,高110余米。整体为土、石、木结构和碉楼形式,是西藏现存规模最大、形制最完整的古代宫堡式建筑群。

布达拉宫的主体建筑为红宫和白宫。红宫居中央,用于宗教活动,主要由5座存放历世达赖喇嘛法体的灵塔殿和各类佛殿组成。

白宫是达赖喇嘛的冬宫,七层高,位于第四层中央的东有寂圆满大殿是布达拉宫白宫最大的殿堂,也是达赖喇嘛举行亲政大典等重大宗教、政治活动和生活起居的场所。 第五层和第六层以摄政办公和生活用房为主;最高处第七层为达赖喇嘛冬季的起居宫,由于这里终日阳光普照,故称为日光殿。

img src="jpg/a73.jpg" >大昭寺,位于布达拉宫东南方向约3公里处的老城区中心。它因松赞干布为促进佛教发展而建造,后经过元明清历朝屡加修改扩建,形成了现今的规模。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”,环大昭寺外墙一圈称为“八廓”,向外辐射出的街道名为“八廓街”,也称“八角街”。

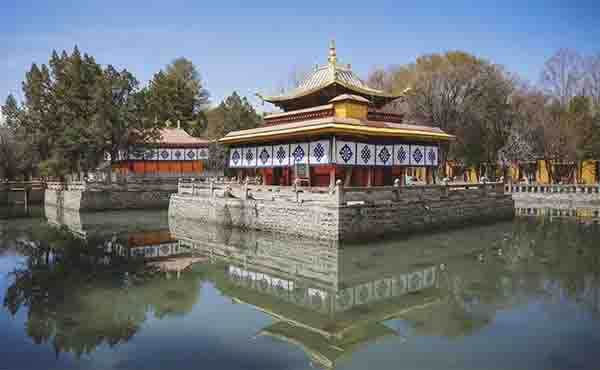

不同于布达拉宫和大昭寺,罗布林卡是一座典型的藏式风格园林,它建于18世纪40年代,位于布达拉宫西侧约2公里的拉萨河河畔,是历代达赖喇嘛消夏理政的场所。罗布林卡经过200多年的扩建,是西藏规模最大、营造最精美、最具特色的集园林、宫殿和高原动植物为一体的别墅式园林博物馆。

布达拉宫始建于7世纪,是吐蕃赞普松赞干布为迎娶唐朝文成公主而建造的,当时称“红山宫”。9世纪中叶,吐蕃政权崩溃,西藏陷入长期战乱,富丽堂皇的红山宫没能保存下来,仅剩法王洞和圣观音殿两处。17世纪,五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措在红山重建布达拉宫,并于1648年建成了以白宫为主体的建筑群。

大昭寺始建于647年,建成于650年,是松赞干布为传播佛教而建造的,此后成为历代赞普传承佛法的主要寺庙。其间,经元、明、清历代多次修整扩建,形成如今的规模。大昭寺建造时曾经以羊驮圭,依靠山间把卧塘湖填平,为了感激羊对大昭寺的贡献,大昭寺在佛殿一角做了一个小山羊的塑像,并且涂饰金子。很多当地人把它当作神羊,经常来膜拜。

罗布林卡始建于18世纪中叶,是历代达赖喇嘛处理政务和进行宗教活动的夏宫。其地原为灌木林,是拉萨河故道经过的地方,七世达赖喇嘛格桑嘉措时常到此搭帐消夏。他参政后,当时的驻藏大臣秉承清廷旨意,在这里为他修建了乌尧颇章(帐篷宫),这是罗布林卡的前身。

七世纪达赖喇嘛晚年时又在附近修建了格桑颇章,并起名“罗布林卡”。后经清世宗雍正皇帝批准,七世达赖喇嘛每年夏季可在格桑颇章处理政务。从此,罗布林卡逐渐由疗养地演变为处理政孝事务的夏宫。此后历世达赖喇嘛均在每年的藏历三月十八日从布达拉宫移居罗布林卡,亲政之前的达赖喇嘛则常年在此习经学法。

除了杰出的建筑工艺,布达拉宫还是藏族艺术精品和珍贵文物的宝库。附丽于建筑的壁画艺术遍布布达拉宫各个主要殿堂、门厅和回廊,绘画面积达2500平方米。这些壁画题材丰富多样,涵盖了历史事件、人物传记、宗教教义、风土人情、民间传说和神话故事等。

独具藏族特色的传统工艺唐卡是布达拉宫宝库中的又一精品。唐卡即藏族的宗教卷轴画,其题材以佛教内容为主,还包罗医学、天文、地理、习俗、文学等内容,具有鲜明的民族特色。它除了被称为藏族的“百科全书”,现存也成了中华民族民间艺术中弥足珍贵的非物质文化遗产。