从山水画到仕女图--隋唐珍品中的丹青世界(4)

一次“复古”(1件)

每个时代都有自己的“复古”风潮,人们吸取“过去”的养分来诠释新的境遇,唐代文人也不例外。如果说展子虔的《游春图》卷是对前代绘画风格的一种突破与创新,那么晚唐画家孙位的唯一传世之作《高逸图》卷,或许可以看作是对魏晋文化的一次“复古”。

若按照文首提到的张彦远的观画心得,《高逸图》卷应当是一幅需要“扫榻以待”的画作,不仅因它横长 168.7 厘米,需要平铺来看,更因其画中的主人公皆是千百年来为文人所推崇的高逸之士。只见画中四位身着魏晋衣冠的男子列坐于华美的花毯之上,或披襟抱膝而坐,或作跏跌坐,手执一长柄如意,有的身前堆满了各种酒具,手中还捧着酒杯,有的则手持麈尾,背靠着隐囊望着身边友人面露微笑。

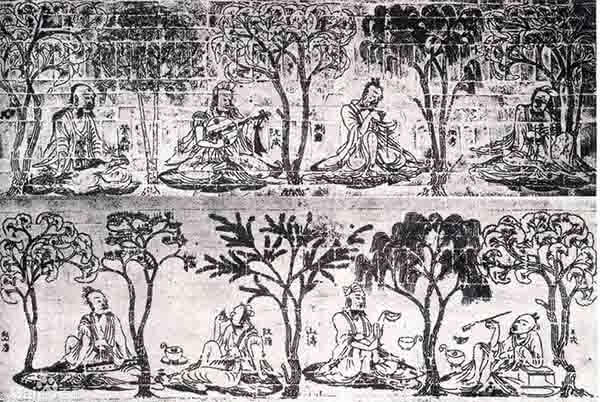

四个人物之间虽有间隔,却以眼神相互连接,又衬以假山、树石、芭蕉等装饰其间,整幅画面都沉浸在一种静谧祥和的氛围中。那么这四位高逸之士是谁呢?若是与 1960 年出土于南京西善桥南朝墓的《竹林七贤与荣启期》模印砖画两相比较,就能发现端倪。

画中手持如意端坐的人物形象与砖画中的“竹林七贤”之一王戎“山简接篱倒,王戎如意舞”的形象颇为相似,而一旁手执酒杯的男子则与“以酒为名”的刘伶相吻合,麈尾是魏晋士人清谈时惯用的手持之物,洛阳存古阁藏石刻《竹林七贤图》中的阮籍便是手持此物,其中的山涛的形象以及坐姿也与《高逸图》中第一一位男子几无差别。

进而可以确定,画中四人便是竹林七贤中的山涛、王戎、刘伶与阮籍。既是“竹林七贤”,却为何仅有四位?据学者推测,原本应是七人,只不过宋徽宗作为该图最早的鉴定者之一,可能见到这幅画时已是“残卷”,或许为了弥补这种缺损之憾,便在该画卷首题为“孙位高逸图”。

据文献记截,孙位本人的绘画风格也是“笔锋狂纵,形制诡异”,更是个画龙水的行家,其笔下之龙“怒爪如猩,草木尽靡,波涛震骇,涧谷弥漫”,可谓气势雄浑。既如此,孙位为何要画一幅“逆”风格之作呢?又为什么要选“竹林七贤”这样一个老生常谈的主题呢?

孙位是生活于晚唐的宫廷画家,唐朝末年战乱时随唐僖宗入蜀避祸。见证过战祸频仍、政治腐败的社会现实,或许画家与同样生活于乱世的竹林七贤产生了遥远的时代共鸣。此外,据宋人编修的《益州名画录》记载,孙位“性情疏野,襟抱超然… 禅僧道士常与往还,豪贵相请,礼有少慢,纵赠千金,难留一笔”,可见他本人这种“乐与幽人为物外交”的个性与情致,也与竹林七贤颇为契合。

当然,画卷也更直观地体现了孙位本人高超的绘画技巧,博采众长为我所用。例如在其绘画风格上能够看到晋代画家顾恺之周密凝练的用笔影响,注重眼睛的传神。此外,画中人衣服质感的描绘也吸取了唐代画家的技巧,如画中山涛的下裳与巾带是用白色由深到浅渐次晕染的画法以展现纱衣的轻薄柔软,甚至能透出肌肤之色。而人物身边的树石也不马虎,其所采用的皴染笔法来展现山石结构的纹理与凹凸不平的质感,更是为五代绘画山石开出先河之笔。

此外,孙位这幅“复古”之作,无意中也成为古人生活起居的史料依据,尤其可以与砖画相互印证,从而看到一些唐人所知的魏晋时期人物形象、衣着样式、器具等。最显而易见的大概就是画中描绘的酒器,如画中刘伶身前一个盆状内有长柄勺的酒具,是种形制上可远溯至东晋南朝时期的分酒器,但又带有一些唐代风格。再如阮籍身边的侍者手持的杯盘也与后来出土的一些银鎏金唐代饮具类同,而画中人倚靠的隐囊作为古时的一种“沙发靠垫”更是兼具古意与唐风。可见,能够流转千年至今的《高逸图》卷,不仅传递着唐代美学,更是我们了解唐代人物画以及古人生活的重要画卷。