20件魏晋南北朝文物:时代背景与思想潮流的深刻反映(3)

魏晋南朝的文化觉醒(3件)

提及“觉醒”与“超越”,最能直抒胸臆表达其觉醒的,莫过于书帖。书帖手札是古人最不拘泥于文体限制,而从容书写的近乎对话的书面简讯。我国现存最早的可信书帖,就是西晋时期江东世家文人陆机所作的《平复帖》。

陆机本是东吴名将世家陆逊、陆抗之后,在西晋平吴后,与弟弟陆云一道北上洛阳,并于司马炎统治后期到八王之乱前期(289-- 303) 间活跃于洛阳的文坛与政坛,亲眼见证了东吴之覆灭与西晋之盛衰。《平复帖》大致写于这十三四年间,帖未所谓“寇乱之际”,大抵是指西北诸州的齐万年起义与西南地区的李特李流起义,正是西晋地方动荡的开端,其后又有荆州张昌、扬州陈敏、并州刘渊、青州刘伯根等起兵于四方,配合着愈演愈烈的八王之乱,把昙花一现的西晋一统推向覆灭的深渊。

该帖是作者陆机用秃笔写于牙色麻纸之上的,作为现存最早的真实可信的墨书书帖,运笔书写时带出的墨迹走势,是石质碑帖所无法展现的。所以,虽然西晋之前的碑文石刻留存有秦汉时期的名家书法,但《平复帖》墨迹体现在纸张之上的情绪是其众多文物价值的核心要素。

《平复帖》一共 84 个字,为章草书体,结体瘦长、笔划简便、走势率性,一点也不循规蹈矩,甚至在撇捺等笔画上,毫无波挑,平添几分倔气。这种行文风格的背后便是一种“风雅不羁”,是对汉隶的继承与超越,用不羁的字体,书写充满“恐”“虑”“优”之情绪的平实内容。对于个人关怀开始超越“天下一统”的情怀,这就是魏晋之于秦汉文化觉醒的本质。

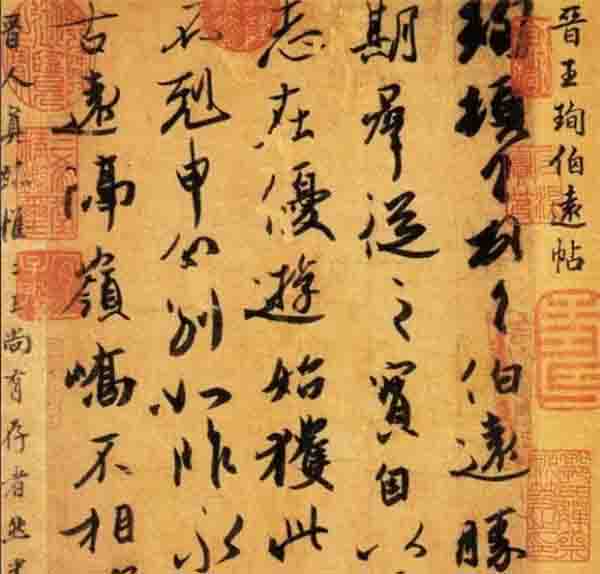

《伯远帖》是《平复帖》之后,唯一被学界公认无争议的东晋书法真品,两帖也即现存唯二确定无疑的晋人名家写本。《伯远帖》与同出于琅邪王氏家族手笔的《快雪时晴帖》《中秋帖》并称为“三希帖”。该帖是东晋名臣王导之孙王询写给堂兄王穆(字伯远)的,帖中也有提及“伯远”二字,故称《伯远帖》。

比起友人通信性质的《平复帖》,《伯远帖》则是王氏家族内部的亲人通信,郁结的心志与思念的情愫相交织,情感远比友人间的寒暄问候更加浓烈。作者本人的“优游”之志,乘着颇有隶书古拙遗韵的行书飞扬起来,在墨迹游走间,映照着作者从“如昨一瞬”向“畴古之永”升华的时光跃迁,发散着作者虽“远隔岭峤”却又渴盼“瞻望亲临”的空间不甘,时间之永与空间之远,共同诉说着兄弟分别后的深切想念。

形单影只的隐士、闭关自修的道士与开窟禅修的僧人,在这个时代大量出现,并成为整个社会推崇的榜样,“隐逸”“野”“超凡”的精神追求日渐成为主流,并且在以玄论儒的基础上,促进了佛教的“被接纳”与道教的“初成型”。

南京西善桥南朝慕中出土的《竹林七贤与荣启期图》模印砖画,现藏南京博物院,这组模印砖画是南京、丹阳一带出土《竹林七贤与荣启期图》题材中最完整的一组,由 200 多块墓砖拼砌而成。魏晋之际的竹林七贤与春秋时期的荣启期,均为乱世隐逸山林的著名隐士,而且往往放浪形骸、不拘礼俗,竹林七贤更是整个魏晋南北朝时期风雅不羁的巅峰代表。

隐士们在拙朴无华的砖面上,隐逸于山林之问,手扶着乐器或酒器,衣带宽宽,毫不拘谨,甚至会露出光脚,贪恋着杯中的美酒,享受着林间的风声,倾听着琴弦的拨动。竹林七贤与荣启期那种挣脱了礼教的宴饮、奏乐与衣冠,无疑是挣脱礼教后的不束不羁。而这种形象之所以能在南朝贵族墓葬中得到广泛应用,无疑是贵族阶层整体,对于周秦汉之礼教、名教的集体“反动”与相对“叛逃”。

秦汉帝国所推崇的儒家礼教,不再是士大夫阶层所追求的“唯一价值”,被寄托在山林之间的隐逸情怀,既是秦汉时人追求升仙的传统延续,也为魏晋以来的士大夫阶层提供了慰心寄情的“心灵空间”,不再“唯儒独尊”、不再“唯君是论”,这种不羁之后的风雅,为魏晋之后的南北朝,提供了从器物风貌到文化思想全面交流融合的全新可能。