北京城原始聚落的起源,距今已有三千多年的历史。至少在公元前4世纪,今天北京城的西南部已经是一个居民相当密集的区域。西晋的蓟城、唐辽时期的幽州城,大约都在今天北京城的西南部。

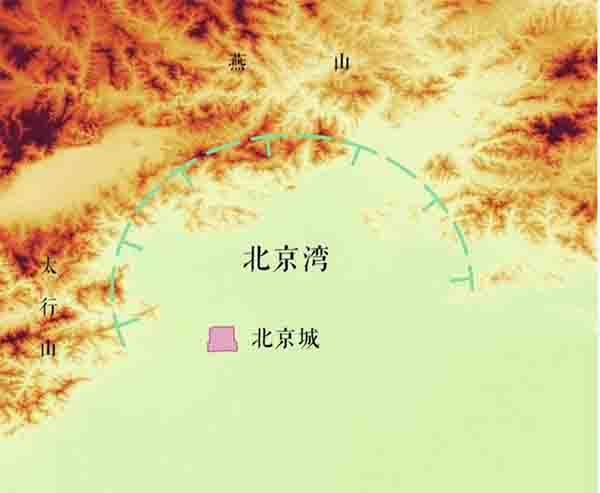

北京城发展成为重要的都市,也有其地理基础。北京城所在的地区,正处在华北平原的北方尽头,东、西、北三面群山环抱,中间是一个小平原,侯仁之曾形象地称其为“北京湾”。东、北两面便是燕山,从这里穿过交通孔道如南口、古北口可以通往“塞外”高原。西边迤逦南下的则是整个华北平原西侧的太行山。

▲“北京湾”示意图

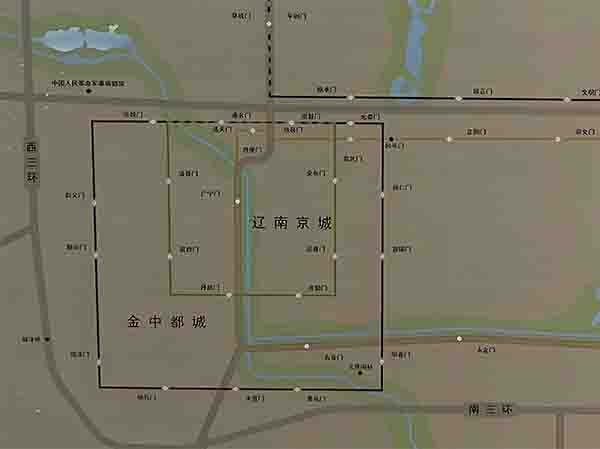

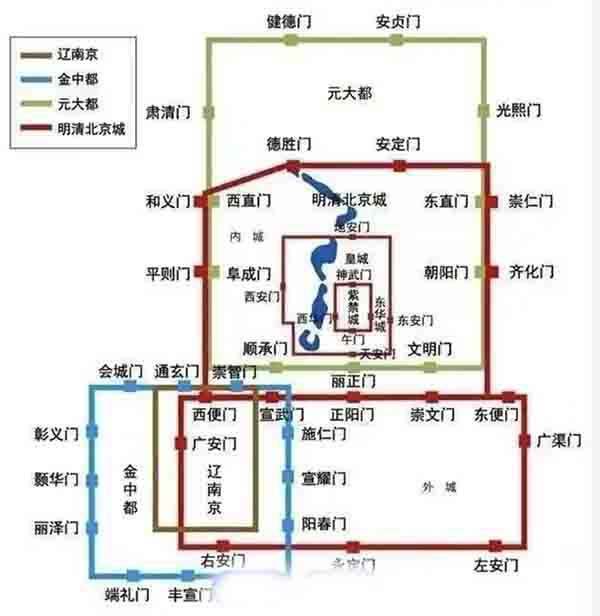

北京政治地位的跃升,辽代是一个关键的时期,这一时期它被称为燕京城。公元938年,也就是辽太宗会同元年,升唐幽州为南京,成为辽代的五京之一。到了公元1123年,金攻下辽南京,并将期给了北宋,宋改称燕山府,。公元1125年,金又占燕山府,改名平州。

直到公元1151年,燕京城迎来发展中的一次重要变化:金海陵王完颜亮扩建燕京城,并于公元1153年将都城从上京迁到了这里。它一跃成为金朝的政治中心—金中都。金中都城一部分继承了唐、辽以来的旧城,东、南、西三面则向外有所扩展。

▲辽南京城、金中都遗址图

公元1215年蒙古人攻破金中都城,宫城毁于兵火。半个多世纪以后,元世祖忽必烈在中都城的东北规划兴建了元大都,这也为明清北京城奠定的基础。明洪武元年八月(1368),明将徐达率兵攻下了北京城,改大都为北平。

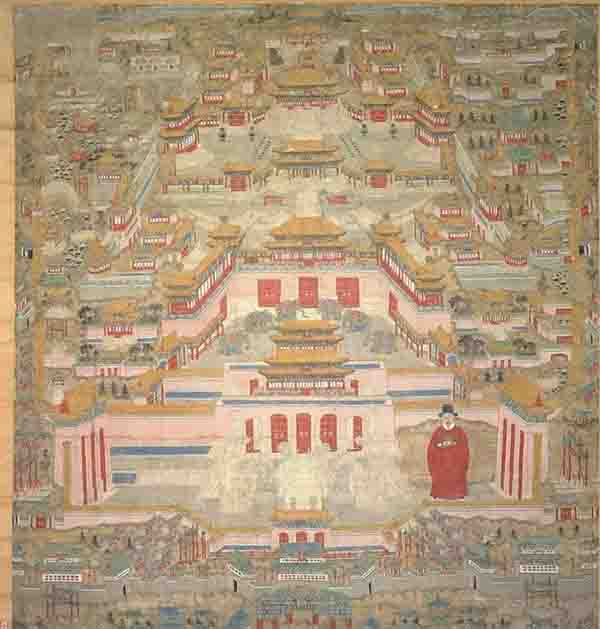

公元1380年,受封为燕王的朱棣到达北平。永乐时期,他命令把元大都宫城拆毁,重建宫城。永乐十七年(1419)又向南扩展南城墙,即从元大都南城墙(今长安街南侧一线)展拓到今天正阳、崇文、宣武前三门一线。次年,也就是公元1420年,朱棣正式迁都北京,由此重要开启了北京作为中华国都的历史。

▲ 《明北京宫殿图轴》(台北故宫博物院藏)

清代则完全承袭了明北京城,街道系统也没有大的变动,其中在今天长安街一线以北旧城内的街道系统,更是可以上溯到元大都时期,已经有七百余年的历史。

▲北京城历代城址变迁示意图

北京内城中央为宫城(今故宫),其外包绕皇城,包括以琼岛、三海在内的西苑,以及宫城南侧的“左祖右社”(东为太庙,今劳动人民文化宫;西为社稷坛,今中山公园)等。贯穿明清北京城的自南而北长达7.5公里的中轴线,是全城的骨干,所有城内的宫殿和重要建筑都沿着这条轴线结合在一起。

▲北京中轴线鸟瞰图

其南端以外城永定门为起点,向北经过正阳门、大明门到天安门、端门,再向北就是“紫禁城”,体量大小不同的宫殿建筑集结在这条中轴线上。宫城之北是高大的景山,也是全城的制高点,再往北则经过皇城的北门地安门,并向北延伸至形体高大的钟楼与鼓楼。