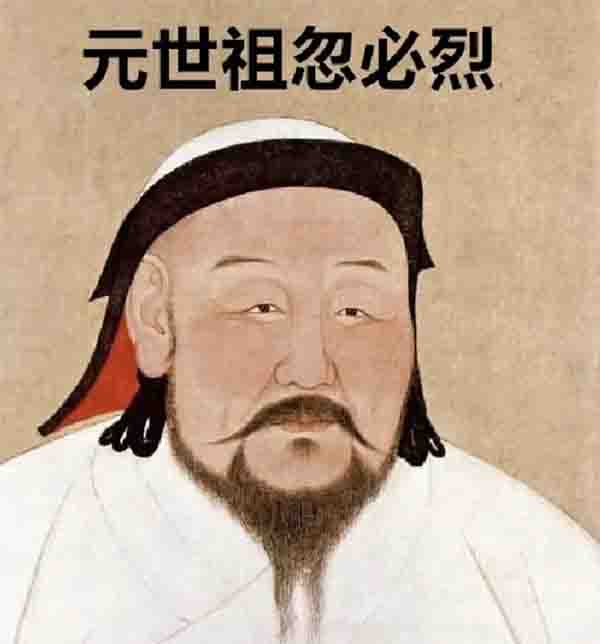

公元1260年,忽必烈在开平即大汉位,成为大蒙古国新的统治者。公元1271年,也就是至元八年,忽必烈正式将国号改为大元,这个国号是忽必烈积极推行汉法的标志。忽必烈推行汉法的另一个重要举措,便是下令在女真人旧都金中都旁规划修建一座新的都城。

▲元世祖忽必烈

1267年,元世祖忽必烈至元四年正月丁未,这一天元大都城破土动工。在采用“大元”国号的第二年,也就是公元1272年,忽必烈命名新都为“大都”。至元十一年(1274),大都宫城基本建成。两年之后,也就是公元1276年,大都城建成;至元二十年(1283),城内的修建基本完成。

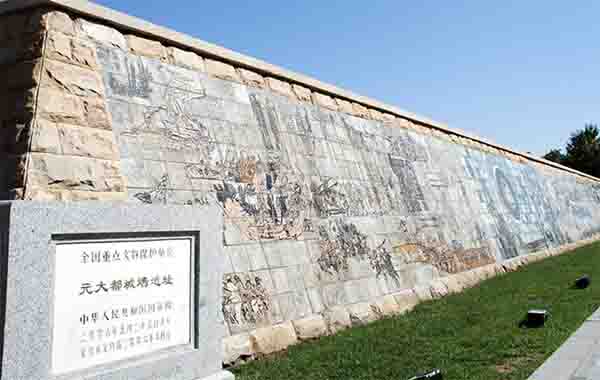

大都平面呈南北略长的长方形,面积约50平方公里。城北面和东西两面城墙的北段今天还有遗迹可寻,即今天北京市区北部的所谓“土城”,北京地铁10号线的“北土城”站和“西土城”站即因此而得名。元大都城南城墙的位置大约在今天长安街的南侧。大都全城共有十一座城门,除北面城墙是两座外,其余每面各三座。城的四角那有巨大的角楼,今天北京建国门南侧的明清观象台,就是元大都东南角楼的旧址。

▲元大都城墙遗址

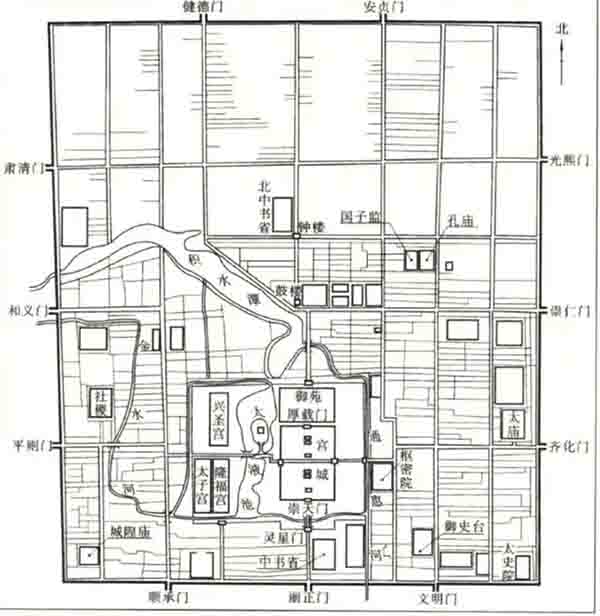

皇城和宫城分布在大都城南部的中央区域。全域的中轴线,南起丽正门,穿过宫城,经过万宁桥,直达大天寿万宁寺的中心阁(今鼓楼北)。考古学家勘探证实元大都的中轴线为明清北京城所继承,可以说,明清北京城正是在元大都的基础上发展而来的。元大都的街道规划整齐,在南北向主干街道两侧还等距离地平列着许多东西向的胡同。马可波罗曾称赞大都城内规划的完善,说它“划线整齐”“有如棋盘”。

▲ 元大都遗址平面复原图

早在营建大都之前的元太宗七年(1235),窝阔台汗就已经在漠北建设了一座都城—哈拉和林城,成了大蒙古国的首都。这座都城遗址位于今蒙古国后杭爱省哈拉和林县内,南北长1500米,东西较宽处约1120米。城市的主要街道并非南北向,而是偏东30度。

忽必烈于公元1260年即大汗位的开平,则在中统四年(1263)加号“上都”。这座古城在哈拉和林之南、大都之北,位于今内蒙古自治区正蓝旗。上都是连接漠北蒙古兴起之地与“汉地”的交通枢纽,东部和西部又是蒙古宗王贵族的分封地,战略地位也很重要。

▲元上都遗址外城航拍

元代都城还有一处,即位于今天河北省张北县的元中都。根据历史文献的记载,元武宗于大德十一年(1307)开始在中都兴建行宫,次年即至大元年(1308)行宫建成,至大二年(1309)诏建皇城角楼,至大四年(1311)正月武宗去世,仁宗即位,便下令罢建。

中都也由宫城、皇城、外城三重城垣相套而成。在宫城中心,考古学家发掘出了完整的“工”字形宫殿遗址。在都城的整体布局和宫城形制上,元中都与元大都都有一定的相似性。但据考古学家徐苹芳的研究,元中都和元上都都属于“离宫”式的城市。

▲元中都遗址