河洛记—何以为中(上)

如果要在自然地理中为中国寻找一种视觉上的图腾,恐怕没有什么能比眼前这条奔流着的大河更加强大。起自青藏高原的黄河流淌3000多公里后,在晋、陕、峪三省交界处急急转弯,画出“几”字形的最后一折向东流去,并与它的重要支流洛河与河南巩义交汇,人们习惯将黄河与洛河之间这片以洛阳盆地为中心的广大区域称为“河洛”。

这里是九曲黄河中下游的交汇地带,更是中华文明绵延演进的腹心地带。沿着历史的年轮向内深溯,关于“中”的谜底也许就埋藏在层层黄土之下。

在洛阳市宜阳县境内,洛河固岛南岸,坐落着一个名为苏羊的小村落,这里地势险要,易守难攻,古时也称苏羊寨。当地相传,“苏羊”二字的来历是为了纪念一只被狼和豹追赶进古寨避难昏倒后又苏醒的羊而得名。村子西面的豹沟,东边的廊沟似乎也印证着这一传说。

而当时间来到2021年,在这个充满故事的小村落,考古人又让一处沉睡了4000多年的史前遗址重新苏醒。 距今约6000年到4000年的苏羊遗址面积达60多万平方米,坐落在漯河南岸的二、三级台地上,背靠熊耳山,东西两侧被“狼沟”和“豹沟”两条自然冲沟环绕,依山傍水,便于防御,阶地平坦,利于耕种。

在这里,发现了人工环壕、生活区、墓葬区、人工湖沼等重要遗迹现象,文化层堆积最厚达5米以上。 苏羊遗址是洛阳盆地史前文化遗存分布最为密集的区域之一,此轮考古发掘主要目的就是在中华文明探源工程框架下,对河洛地区的文明起源问题进行更为深入细致的研究阐释。

而苏羊遗址还只是河洛地区众多史前遗址的一个。 新石器时代距今约1万年到4000年间,近400处新石器时代文化遗址如璀璨繁星点缀在洛河流域。这样的早期人类活动分布已经可以用“密集”来形容。史前先民们为什么会青睐河洛地区,特别是洛河流域,选择在此繁衍生息呢?

人类早期文明大都起源于大河之畔,大河时而娴静从容,时而冲动激昂,它冲击出沃土,哺育农桑稼穑,却又桀骜不驯,以巨大的能量暗涌着水患危机。相形之下,以大河为最终依归的支流们便温和、可靠得多,滋养着人类生产生活,提供了相对稳定的环境。

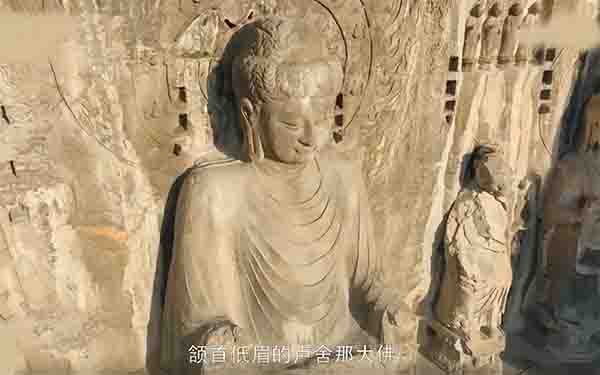

作为黄河中下游的主要支流,洛河所扮演的正是这样的角色。透过环境考古方面的研究,考古人窥见了洛河流域古环境优势的端倪。洛河的支流伊河在洛阳龙门石窟前缓缓流过,颔首低眉的卢舍那大佛安坐在龙门山上已千年有余。无论从哪个角度望去,大佛嘴角那抹隐隐的微笑都令人感到既庄严又神秘。

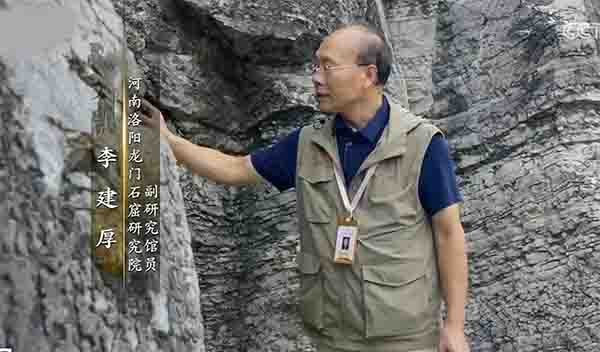

薄层泥质灰岩是龙门山的主要地质构造,龙门石窟造像正是在这种岩石上雕凿而成,层层堆积叠压的岩石反映出了洪水导致泥沙沉积的规律。李建厚,龙门石窟研究院的文物保护专家。2004年起,他几乎每个工作日都要巡检一次龙门石窟,他对石窟的薄层泥质灰岩已经有了非常深入的研究。

沉积厚度较为均匀,显示出这一地区的古环境是十分稳定的。从现在地质考证考察的情况来看,龙门代表了洛阳这个地区它的古环境、气候、古地质构造,它是比较均衡的,才变化和运动,它没有大的起伏和波动,非常适宜人们在洛阳这个地区居住、生活。

在温度、光照、降水、土壤、地形等各个方面,河洛这片广大的地区最大限度地满足了古人生存和文明孕育,成为了一处繁衍生息的理想家园。而伴随着仰韶文化的崛起与扩散,这片大地上也开始逐渐形成了文化意义上的早期中国“中”所蕴含的文化内涵,初露峥嵘。

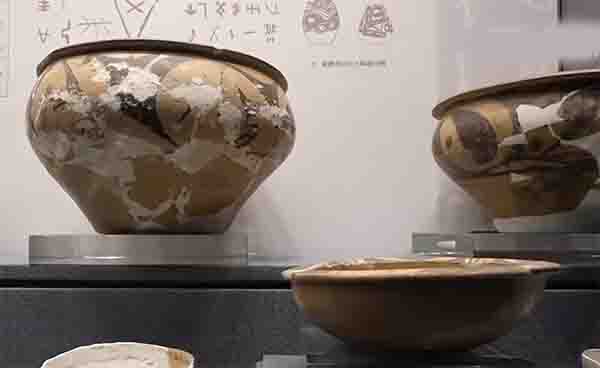

与散发着幽幽光泽的青铜器、晶莹夺目的玉器相比,仰韶彩陶以质朴的色彩、别致的图案,讲述着这片土地上古老的故事。这些温厚可亲的史前工艺杰作,仿佛在向我们诉说,你我之间烙刻着相同的文化印记。

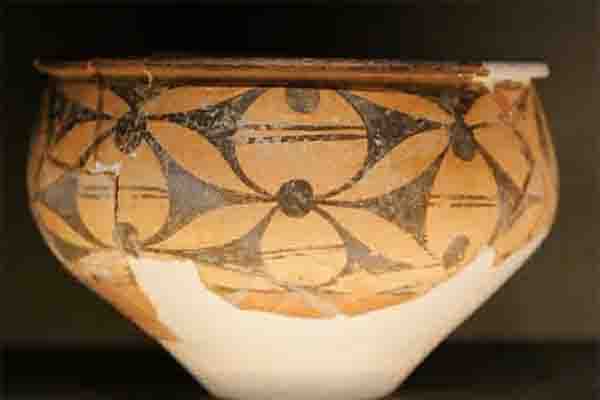

这件月牙纹彩陶罐,侈口、宽沿、圆唇,竖颈、折腹、平底,红褐色,表面被打磨得很光滑,尤为引人注目的是腹部装饰着的一圈月牙状纹饰。14个月牙次弟排列,显示出一种微妙和谐的韵律感。它是仰韶文化中期的代表性器物。

仰韶,是中华文明史上不能忽视的名字,以此命名的仰韶文化是新石器时代考古的重要研究对象。因首先发现于河南省三门峡市渑池县仰韶村而得名,其存续时间大约在距今7000年至5000年间,主要分布于黄河中下游一带。

作为分布地域广、持续时间长的史前,以彩陶为代表的仰韶文化,对于河洛地区乃至整个中国的文明进程影响十分深远。距今6000多年前,仰韶文化进入中期阶段,以河南三门峡庙底沟遗址出土的彩陶为代表,是仰韶文化的鼎盛时期。

庙底沟彩陶与一般陶器最大的不同在于表面连续排列的花纹,无论是写实的鱼纹、鸟文、花瓣文,还是抽象的几何文、旋纹,都是在纹饰带中使用一个或一组相同的基本图形进行平均且有规律的排列组合,最终呈现一种首尾相接的闭环形式。似乎有意在有限空间内表达一种无限的理念。

这样的构图被称为“二方连续”。在圆形的陶器表面上,如何平均分配空间,如何将落笔的起点与收笔的中点完美的重合在一起,这是对创作者极大的考验。