河洛记—兼收并蓄(下)

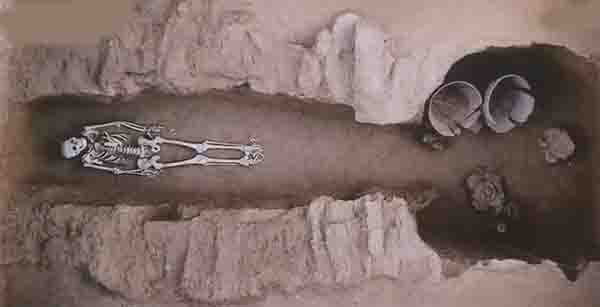

在西坡遗址,考古工作者还在34座墓葬中发现了一座规格最高的大墓,面积接近17平方米。考古证据显示,这位墓主人为男性,35岁左右,极有可能是当时的首领式人物。

在这位墓主人脚下散落着几件陶器,一对大口缸尤为显眼,这对大口缸外形基本相似,腹部偏上部位有朱砂红色条带纹,缸内检测出水稻酿制的酒残留 。 类似西坡遗址这样的大口缸,在黄河下游的大汶口文化遗址和长江下游的崧泽文化遗址中都有发现。同样发现于大型墓葬中,成为那一时期文化交流的物证。

在西坡聚落的中心广场上,最宏伟的一座建筑占地达516平米,室内净面积就有204平方米,这是迄今为止在仰韶文化庙底沟时期发现的面积最大、结构最复杂、规格最高的房屋基址。不难想象,西坡聚落的首领们生前曾在这座广场上的建筑里主持过一次又一次仪式活动,他们振臂呐喊,一呼百应,他们赐宴摆席,饮用那令人热血沸腾的红曲酒。

社会群体的认同感和凝聚力就这样被强化着,呼唤着一个更伟大时代的来临。 距今6000至5300年期间,是中国史前时代辉煌灿烂的转折期。像西坡大墓墓主一样的领导者涌现于各地,他们重视彼此之间的交流。原始的宇宙观、器物的制作技术、权力的表达方式、丧葬和祭祀礼仪等,当时最先进的文化精粹成为他们交流互鉴的内容。

河洛在这一文化交流网中,位居中心地带,自然成为了四方因素汇聚之地。而在文明体交融形成的过程中碰撞也无可避免。洛河,源出陕西商洛,绵延400多公里于河南巩义汇入黄河,它见证着中国历史上第一个广域王朝的战事纷争。因此带来了更为错综深入的文化汇聚。

洛河与黄河交汇处,古时也称作洛?。这个名字印证着典籍中“后羿代夏“的一段故事。《史记 夏本纪》载,“夏后帝启崩,子帝太康立,帝太康失国,须于洛?,作五子之歌。”以后羿为首的一支东方部族夺取了太康的政权后,逃亡的夏王室有可能避居到了洛芮一带。

而洛?地区的花地嘴遗址,距今约3800至3700年,其年代恰与“后羿代夏”的时间段相吻合。有学者认为是夏朝王室的曾经的一处聚落,考古学上将其归入新砦期。这一时期夏王朝政权遭逢动荡,一定程度上促进了又一次文化大交融,并最终催生了二里头文化的繁茂兴盛。

那么,除了来自黄河下游地区的影响,花地嘴遗址还有哪些文化交流的证据呢?一件重要礼器墨玉牙璋的出土给出了答案。花地嘴遗址出土的这件牙璋制作工艺娴熟、形制规整,两端稍宽,中间略窄,首端凹弧,有双面刃,下端有一单面钻孔。考古学家认为它具有浓厚的陕北石峁文化风格。

牙璋,中国古代礼制用玉“璋”的一种,是史前最具代表性的玉器之一,被誉为“礼神之器”,象征着崇高的社会地位和权力。

花地嘴遗址与二里头遗址出土的众多牙璋一起,成为河洛地区王朝崛起的有力佐证。那光洁的器身、优雅的器型及其所蕴藉的丰富文化内涵,集中体现了漫长时期中,河洛与其他区域文化互动交融的成果,凝聚着中华大地上各处先民在无数生产劳作中所积累的经验、形成的智慧。

距今5000多年至4000多年前,相较于河洛地区,地处东方的良渚文化已然显现古国形态。来自江汉地区的屈家岭文化一路积极北上,源于陕北的石峁文化触角已经深入洛讷。在中华大地各大文化板块汇聚碰撞的洪流中,河洛地区汇聚沉淀、劈沙励金、坚收并蓄、厚积薄发,发展成为中华文明进程中的引领力量,为后来王城岗、二里头所代表的夏文化诞生与崛起奠定了基础。

在风云际会中,河洛地区诞生出第一个广域王朝国家,迎来中华文明逐步从多元走向一体的灿烂曙光。