河洛记—何以为中(下)

后世推测,古人也许已经有了朴素的数学概念,可能会先用双手组成一个等边三角,在陶器表面确定好3个等分面,再在每个等分面中标记出更小的等分点,全部规划好空间分配后再起笔绘画。用高倍放大镜观察彩陶上的花纹,纹饰的大小宽窄,颜料的浓淡明暗,填色的先后叠压,笔触的轻重锐顿等尽收眼底。

“二方连续”构图的艺术形式是彩陶美学中最重要的研究内容之一,而这样的审美认知也从6000多年前一直延续到今天。 彩陶是中华文明一体化进程中瑰丽而浪漫的符号,是以审美潮流为表征的文化认同的开始。

以彩陶为标识的文化因素,形成了一次史前“艺术浪潮”,向四面八方影响扩散。东到海岱,西打甘青,南至长江,北抵燕山。这个范围正是后来中国历史演进的核心区,而河洛地区则是腹心地带。

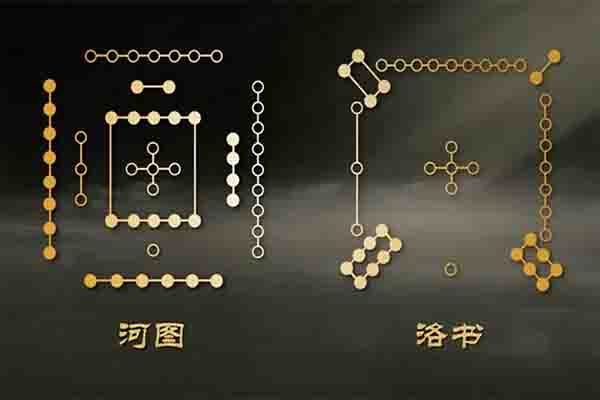

彩陶文化的发展在很大程度上也影响了河洛地区自身的文化。而说起河洛地区的文化,有两幅神秘的图案不能不提,这就是“河图洛书”。 周代典籍《易. 系辞上》记载,“何出图,洛出书,圣人则之”。到南宋时,理学大家朱熹在其易学著作《周易本义》中,第一次把“河图”“洛书”单列出来,并将其图置于卷首,直观来理解,河图和洛书是古人将数字予以图形化的神奇创造。

河图是数字1到10之间的对位排列,洛书是数字1到9之间的组合变换,但它们背后却蕴藏演化出非常丰富的文化内涵。 相传,“河出图”是指上古伏羲氏时,今洛阳东北孟津区境内的黄河中浮出龙马,“背负河图”,献给伏羲。伏羲依此而演成八卦,后称为《周易》的来源,因此“一画开天”的伏羲,也被认为是开启华夏文明先河的人文始祖之一。

“洛出书”指的是大禹时代,今洛阳西边洛宁县境内的洛河中浮出神龟,背驮“洛书”献给大禹,大禹参透其中玄机,以此治水成功,遂划天下为九州,这在《尚书 禹贡》中有明确记载。

九州是中国古人最早的地理认知和区域规划,其中指代中原地区的“豫州”,因位于九州之中,后来也被称为中州。划定九州的大禹还制定了治理国家的九种根本方法,名“洪范九畴”,可谓是中国历史上古老的政治智慧之源。

即便现在对“河图洛书”的解读、考证依旧众说纷纭,但司马迁在《史记》里写到的,“昔三代之君,皆在河洛之间”,从今天已发掘的考古遗址来看却是确之凿凿。夏商周三代都有都城坐落于这片黄河与洛水的交汇之地。

而关于“中国”一词最早的文字记载也与此地有着深厚渊源,一件青铜器上的铭文就是最好的佐证。在西周青铜器何尊腹底122字的铭文里,考古学家发现“宅兹中国”四个字,成为目前已知“中国”一词最早的来源。这里的“中”是方位词,意指当时天下的中心。“宅兹中国“就是说要“居住在天下国土的中央”。

领命“择中建都”的周公姬旦首要任务是找到哪里才是“天地之中”,他选择了“圭表测影”的方法。据说他在全国设置了五处圭表观测点,并以今天的登峰阳城为中表。

阳城位于河南省登封市告城镇嵩山脚下,相传曾是大禹的都城所在地。周王朝建立后,周武王认为嵩山是天室,曾在此祭天。时至今日,在登封观星台还存有后世为纪念周公在此测影而建立的周公测影台。

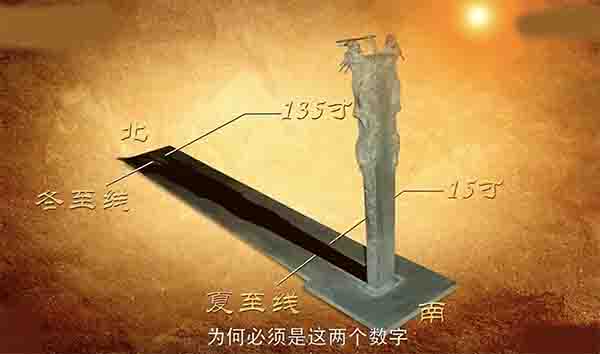

圭表测影的工具由“圭”和“表”两部分组成,“圭”是标有尺寸的刻度板,“表”是用于显影的标杆,硅和表,两者垂直连接呈正南正北方向,水平放置于地面。周公姬旦用圭表之法“测影立中”,在典籍《周礼 帝观官 大司徒》中有着明确记载,“以土圭之法测土深,正日景,以求地中”。

标准是,“日至之景,尺有五寸,谓之地中”。 意思指在夏至日的正午时分,八尺圭表测得影长恰好是一尺五寸的地方,便是地中。夏至日影长一尺五寸,也就是15寸。同样的地方,在冬至日的影长则是一丈三尺五寸,等同于165寸。为何必须是这两个数字,研究者们至今莫衷一是。

但有一点非常巧合,135和15这两个数字恰好与“河图洛书”上的数字有着奇妙对应,“河图”1到10数字之和为55,洛书1到9的分布,无论横向、纵向还是斜向,3个数字相加都是15。登封阳城的圭表恰好符合这一标准,于是周公姬旦认定这一代就是“天下之中”。

但因为阳城一带已经不具备营建大型都邑的条件,?旦又派周召公到距离阳城100多里的洛邑勘察地形,最终选定在洛河的支流?河两岸营建东都成周。至此,西周人心目中的“天下之中”明确指向了嵩山至洛阳一带,并最终将成周的选址定于洛阳。这与《尚书》《史记》等历史文献中的记载相互印证。

按照现在的科学认知,与阳城处于同一纬度的地方,在夏至日正午时分都将呈现一尺五寸的影长,这也表明周公的测影技术在当时已经非常成熟。自西周之后,以河洛这片土地为中土、中州、中国的观念越来越得到强化。古人执着求索的“天地之中”有了更加明确的依归。

从汉代至明清,一批寓意“中”的建筑也出现在洛阳至登封一带。2010年,包括周公测影台、登封观星台在内的“天地之中”历史建筑群入选世界遗产名录。中国古人“天地之中”的传统宇宙观作为历史文化遗产,得到国际社会的认可。

河洛大地不仅在政治上占据了“天地之中”的位置,更在民族文化心理上刻下了“天地之中”的印记。