河洛记—沃土之上(上)

河洛地区自古以来被视作“天下之中”的原野,奔腾不息的黄河水在这片开阔地带放缓了原本匆忙的脚步,与洛河一起从容而耐心地滋养出沿岸的沃土。数千年前,正是在这片沃土之上,中华先民用汗水和智慧回应自然的馈赠,书写出一段农耕文明的美妙序章。而这一序章可以从一株野生植物说起。

在河南当地有一种野草,农民们叫它“谷莠子”。在谷子地中常能见到它们的身影,它们昂着头,倔强地生长在颗粒饱满的谷穗中间。这让人想起一句成语良莠不齐,意思是“好和坏都有”,混搭在一起,其中一只“坏”的“莠”便是乡野间这种常见的狗尾草。

许多人不知道,这种野草其实已经与中国农耕文明的发展演进相伴相生数千年,而且与养育河洛地区先民的粟,也就是俗称谷子的小米有着颇为深厚的渊源。“夫明知大事在农”。在宽广土地上的栖居、劳作与收获,常常能唤起人们内心深处最原初的乡愁。自古以来,对农业的注重更是贯穿中华文明发展进程的核心观念之一。

古代中国以“社稷”指代国本。“社”是土地之神,“稷”是谷物之神。东汉许慎编著的《说文解字》中称“稷”为“五谷之长”。北魏贾思勰所著《齐民要术》中记载:“谷,稷也,名粟”,稷,又称粟,也就是现如今我们所熟知的小米。

时至今日,仍有很多人的一天是从早餐桌上一碗热气腾腾的小米粥开始的。鲜香清糯的小米粥,唤醒了人们的胃,继而唤醒了身体和大脑,生活和工作,忙碌或悠闲。数千年前的先民们可能也是以同样的食物开启他们新的一天。但作为古人主粮之一的小米究竟从何而来呢?

中国考古迄今发现最早的碳化粟遗存,出土于北京东福林遗址,距今约1万年左右。这表明在以狩猎采集为主要生存方式的年代,先民就已经开始驯化野生狗尾草,最终培育出人工栽培的粟,并逐步在北方地区广泛种植。

考古人从土壤中提取粟等植物遗存,通常采用浮选法,遗址中的土壤经过初筛之后,都会这样“过一遍水”,让碳化植物遗存能够从土样中分离出来。提取自遗址的样本被送往实验室进一步过筛分离。研究人员在显微镜下进行精细分筛、辨别、归类,河洛地区先民生活中不可或缺的粟就是这样被发现的。

从一万多年前开始的新石器时代,是人类进步化发展史上的一个关键阶段,而农业堪称新石器时代一次伟大的革命。它以农耕和畜牧的出现为划时代标志,表明人类逐步脱离蒙昧与野蛮,进入到更为安定有序的农业文明阶段。

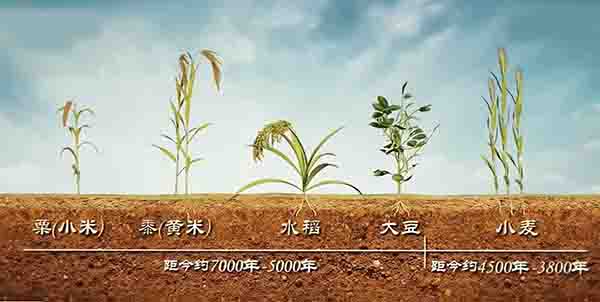

事实上,小米“粟”和俗称黄米的“黍”只是河洛地区鲜明的主要粮食作物。在那个农业大发展的时期,这一片沃土之上日渐呈现出五谷丰登的雏形。五谷一般指小米、黄米、水稻、大豆、小麦。考古证据表明,在距今约7000年到5000年的仰韶文化时期,除了“粟”和“黍”之外,水稻和大豆也相继出现在河洛地区多处聚落中。而到了距今约4500年到3800年间,源于西亚的小麦传入河洛地区,并在这里扎根。

至此,传统意义上的“五谷”在河洛地区集结完毕。 河洛地区根据“五谷丰登”的农作物种植模式,为古代先民提供了更为稳定多元的粮食来源,从而为人口集聚、社会发展提供了相对稳固的保障。在农耕文明的伟大进程中,河洛地区为什么能表现出如此独特的优势,考古人在厚厚的地层中找寻到了一种解答。

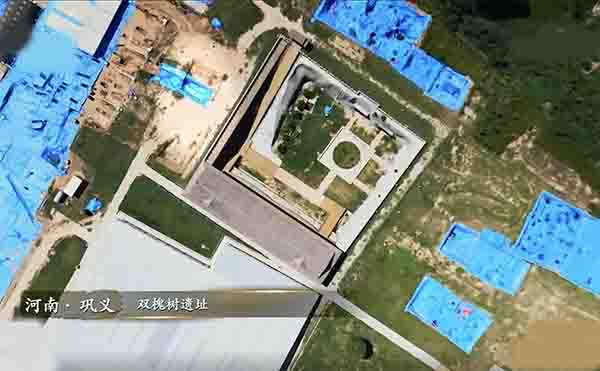

莫多闻和鲁鹏,多年以来一直在从事环境考古研究,对河洛地区的地层特点非常熟悉。今天,他们再次来到双槐树遗址采集土样。 双槐树遗址位于河南巩义,坐落在双槐树村南边的台地上,它是迄今为止河洛地区发现的5000多年前规模最大的中心聚落。这一聚落的形成离不开农业生产强有力的支撑。