河洛记—沃土之上(下)

今天的中国北方仍是小米的主产地,小米等农作物的培育生长不仅离不开适宜的土壤,更需要适宜的气候。而环境考古方面的研究也窥见了那一时期独特的气候面貌,历史上这一段气候温湿期助推了农业的大发展。古中国范围内不同地区均诞生了如璀璨繁星般的文化,河洛地区自然也是受益者之一。“雨水落雨三大碗,大河小河都要满”,气温上升,降水增多,使得6000多年前的河洛地区呈现出类似如今江南的面貌。河水水位普遍高于当下。

岗地丘陵始于发展粟黍等旱作农业,低矮的平原谷地则满足了稻作农业的需要,可谓五谷皆宜的宝地。宜于耕作的黄土,多元化的地貌形态,再加上全新世大暖期的“气候神助攻”,使河洛地区的农业生产力,在五六千年前产生了跨越式大发展。

对双槐树遗址相关植物考古研究发现,在当时农业生产已完全超越狩猎采集,成为绝对主导的经济模式。浮选的大量碳化植物中,接近90%是农作物,且以粟黍为主,也有少量的水稻遗存。

然而文明前进的道路绝非一帆风顺,当人们为农业的繁荣欢欣鼓舞之时,大自然酝酿的灾祸也时时环伺。特别是距今4000年左右,全球发生了大规模的降温。接踵而来的是气候恶化、洪水频发,这一现象恰与传说中的“大禹治水”在时间点上相对应。

《史记夏本纪》中就记载,“当帝尧之时,洪水滔天”,“浩浩怀山襄陵,下民其忧”。尧命大禹的父亲鲧治水九年,但水患难息。大禹子承父业,开山倒水,终于疏通九条大河,自此九州之内才得以安定。而环境考古方面的研究也佐证了“大禹治水”传说的可能。

4000多年前的这次气候变化,使得中华大地上许多区域性的文化逐渐衰落,而黄河中游的河洛地区为什么能够经受住考验,并最终得以崛起为“早期中国”的诞生之地呢? 五谷丰登式的农业生产制度,使得河洛地区经受住了自然环境变迁的考验。在其他区域文明受到较大冲击的同时,迸发出农业文明绵延向前的勃勃生机。

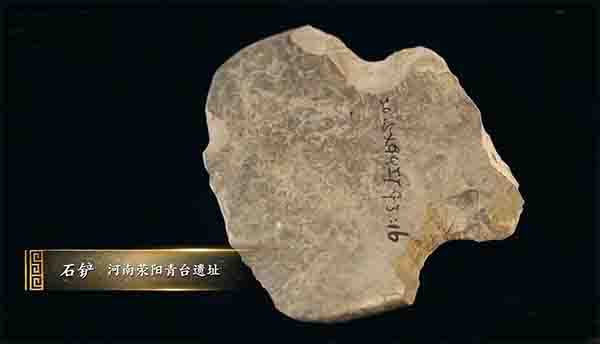

大量农具的出土,使我们对河洛地区农业生产图景的想象变得更加具体。石斧用来砍伐,可能做开荒之用;石铲是翻土用工具,也可用来建造房屋。石铲的大量出现及使用,说明聪慧的先民们已经学会了通过翻耕对土地进行反复利用。石刀和石镰是收割农作物的好帮手。石刀用于掐穗,石镰则从作物茎秆处进行收割。

对于河洛地区先民来说,较为发达的农业生产改善了人体的营养摄入,却也带来了一些烦恼。比如,郑州大学生物考古专家周亚微通过双槐树遗址的骸骨研究发现,当时该遗址居民的龋齿患病率竟然达到了70%,相当于每10人中就有7人患有龋齿病,而年龄最小的龋齿病个体只有4岁。周亚伟认为,当时龋齿病突发的现象和农业发展密切相关。

5000多年前,双槐树聚落的居民大量食用粟黍类作物,摄入食物的含糖量增高,从而导致龋齿高发,这与古代游牧民族的龋齿发病情况形成了鲜明的反差。

民以食为天,当今时代,人类能够获取的食材极为丰富,农贸市场里琳琅满目的产品,大小餐厅中荤素搭配的菜肴,为我们的身体提供着种种营养。无论是出于健康的需要,还是出于对饮食质量的追求,古人当然也同今人一样,不会仅仅满足于粟稻等碳水类食物的摄入,先民们也是“无肉不欢”的。

考古证据表明,河洛地区先民补充蛋白质的主要肉食是通过驯化饲养家畜来获取的,而最主要的肉食性家畜就是家猪。家猪是中国古代先民从野猪驯化而来的,最早可追溯到距今9000年到8000年前。对猪骨遗骸的测定是判定是否为家猪的一大依据。河洛地区多处遗址出土的猪骨测龄结果显示,这些猪的年龄普遍集中在2岁以下,1岁左右居多。

不只是饲养家猪,距今约4500年至4000年前,家养黄牛和绵羊从西亚传入河洛地区,距今约3800年到3000五百年前的二里头文化时期,山羊也现身于河洛地区各聚落中。多处遗址发现的大量家畜遗骸,印证了当时河洛地区农业生产方式的进一步发展。

人们用农业生产的副产品饲喂家畜,以获得稳定、可持续的动物资源,进而实现了更加多元化的食物供给,也促使了人口的大量增加。 得天独厚的河洛大地相较于其他地区,以多品种农作物种植生产方式为支撑,为聚落壮大、人口增长、社会发展提供了丰富的养料,推动这片大地上的农耕文明蓬勃向前。