河洛记—匠心独具(上)

“农业兴,则百业旺”,在史前河洛地区,农业生产的蓬勃发展,催生手工业逐渐兴起,一批聪慧的匠人自天地间取材,用匠心和妙手制作出功能多样的陶器,建造起舒适温暖的房屋,学会养蚕缫丝、纺织丝绸,先民们的生活变得滋味十足、色彩缤纷。古人如何将匠心独具的发明创造带入民间,又留下了哪些丰富多彩的生活印记呢?

让我们从一枚6000多年前的指纹说起。河南省三门峡市庙底沟文化博物馆里,一块不大的彩陶片静静躺在展柜中,在这块陶片上疑似指纹的细微发现,忽然将我们与史前些年的距离,从6000年时光缩短到毫厘之间。

据专家推断,这些指纹可能是当时制作这件陶器的匠人留下的,也许这指纹是陶工手触泥胎不经意留下的黏连痕迹,又或者他本就是一位略带叛逆的“艺术家”,故意要在自己的作品上留下一抹印记,给后世一个惊叹。 无论如何,经高温烧灼成形,这个专属于他的“签名”凝固了下来,被今天的我们寻到,犹如一场跨越数千年的心灵沟通。

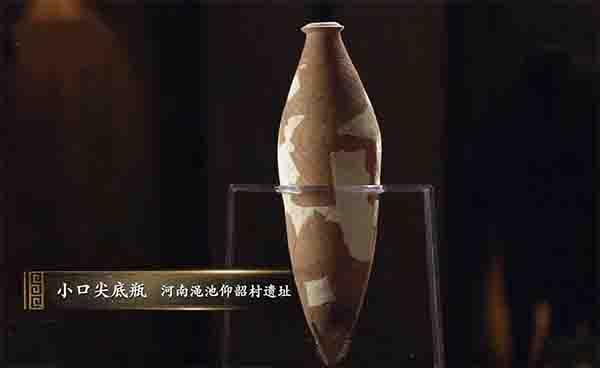

陶源自泥土与火焰的联姻。河洛地区出土了大量陶器,总体来说有红陶和灰陶两种。 作为陶器家族的一员,小口尖底瓶的倩影广泛出现于河洛地区各史前遗址中。先民创造的这种形态特异的器物究竟是何用途,学界至今仍有多种推论。

有人认为这种状似橄榄核,两头尖中间鼓的瓶子是古人用来取水的器物。将它投入水中后,瓶身会先呈平躺姿态,随着水缓缓注入,瓶的重心发生变化,慢慢转为瓶口朝上的直立姿态。近年有人在小口尖底瓶底部发现了残留物,分析可能跟酒有关,所以这种器物就被认为跟酿酒有关。

清?之美,始于耒耜“,这是西汉典籍《淮南子》中的一句话,意思是说酿酒是在农耕兴起后才出现的。可以想象,史前河洛地区先民在迎来农业大发展后,或许是偶然间发现,粮食发酵形成的饮料居然带有甘甜清醇的口感,饮下之后还会让人产生一种奇异的陶醉和快乐。

如果小口尖底瓶是盛酒的器具,河洛地区的先民又是如何饮酒的呢?河南洛阳诸葛水库遗址,曾出土一件残存的小口尖底瓶,在它的口沿部位明显可见垂直摩擦的痕迹。考古学家用苇管和陶片进行了实验,发现苇管的摩擦可以在陶器上产生同样的痕迹。

而在今天中国西南地区的一些少数民族中,仍有用细竹插入酒瓮中饮酒的“咂饮”习俗。当时的河洛先民们可能也是使用一只只苇管插入小口尖底瓶中来共享畅饮之乐的。但这一方式在仰韶晚期河洛地区的聚落中,伴随着一种新型酒具的问世,似乎发生了某种改变。

河南省荥阳市青台村,青台遗址就坐落于唐岗水库边的高地上,这是一处距今五六千年,从仰韶文化中期一直延续到晚期的遗存。在青台遗址的一座单人墓葬中,位于墓主人头顶位置的壁龛内,考古人发现了一件彩陶葫芦瓶,瓶身绘制的精美纹饰彰显着墓主人非同一般的身份与地位。而更让人意想不到的是,这件器物还暗示着墓主人生前可能是一位好酒之人。

考古人员从青台遗址出土的彩陶瓶当中检测到了带有酿酒损伤的淀粉粒,它边缘地区结构还没有完全被破坏,也就是中间的结构全部都被破坏掉了。这个现象,是我们在酿酒的后期过程中,呈现出来的一个特征。这也就证明了这个彩陶壶当时用来盛酒的一个酒器。

这件器物同样出土于河南荥阳金台遗址,距今约5000年,它看上去像是一只“长着脚”的平底盘,而相同的器形在河洛地区多处遗址中频繁现身。最早发现它时,曾着实让考古学家感到困惑,它是做什么用的?又该叫做什么名字?

看起来其貌不扬的陶鏊,原来可能是最早的饼铛。考古人给它翻了个身,才发现它的表面竟然铺陈着一种古老的烹饪智慧。《礼记》中载,“中古未有釜甑,释米捋肉,加于烧石之上而食之”。 其中提到的“烧石”便是用于烙焙食物的最原始厨具。陶鏊的出现接受了烧石的职责。后来,铜等金属材料的替代又让陶鏊渐渐隐去了姓名。

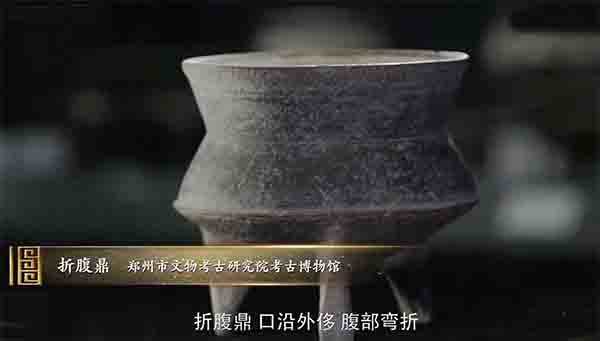

除了陶鏊,还有一种“长着三只脚”的鼎也曾在河洛地区广为流行。说到鼎,或许我们更熟悉的是这种体型硕大、气质庄严的青铜鼎。 但早期的鼎用陶土捏塑成型,是先民架在火上做饭的锅。陶器类型众多,鼎又是如何脱颖而出,一步步从餐桌走向殿堂的?

这件乳钉纹红陶鼎出土于河南郑州裴李岗遗址,距今约8000年,是迄今为止发现最早的陶鼎,状似盆或罐的部分,用来盛装食物和汤水。底部的三只脚既给柴火留足了发挥热度的空间,又完美地保持了稳定。

起自中原,带有三足的陶鼎,甫一问世就成了“人气爆表“的明星产品。在此后两三千年间,慢慢扩展至中国大部分地区。在此期间,河洛地区凭借近水楼台的地理优势,令陶鼎成为诸多陶器中最重要的器型之一。

不仅数量诸多,还在本地和外来因素的融合中衍生出新的变化。折腹鼎,口沿外侈,腹部弯折,圜形的底部更方便受热。盆形鼎,加宽的三个足上附带捏塑的装饰,立于火上更加稳定且富有美感。

相比其他地区而言,陶鼎在河洛地区流传时间长,烧制技术成熟,也是社会稳定有序的体现。此后,历经发展演变,青铜鼎便逐渐成为国之重器。 《礼记 礼运》有言,“夫礼之初始诸饮食“。的确,礼仪规矩是从像蔬食餐饭这样的日常生活中总结和提炼出来的。最早作为炊器的陶鼎,变为祭祖祀天的礼器,从普通的日用品发展为广域文化凝聚力的象征。鼎的背后是绵延不绝的族群认同,是创造它的匠人们对文明的庄重敬献。