河洛记—匠心独具(下)

对大自然的探索,每天都在持续进行,直到一种小虫子的身影吸引了纺织匠人的目光。这是一枚用野猪獠牙雕刻而成的蚕,厚度仅为1毫米,出土于黄河洛水交汇处的双槐树遗址,距今已5000余年。只见它昂着头,翘着尾巴,胸腹在用力,有那么一瞬间感觉它似乎活了过来,在惬意的伸着懒腰,徐徐蠕动。

家蚕意味着驯化、饲养和目的性的使用。其实,这并非考古学家第一次发现史前先民养蚕缫丝的证据。1926年,半枚蚕茧在山西夏县西阴村被发现,那整齐的切口似乎在无声讲述着,曾有一位好奇的古人用锋利的工具割开了它,想要一探究竟。

在长江下游的河姆渡遗址,一个半球形的象牙权杖头上,也雕饰着四只爬行中的蚕,栩栩如生,活灵活现。除此之外,河南淅川、山西闻喜、河北正定的多个地点,各种石质或陶制的蚕蛹也相继被发掘出来。

这些发现告诉我们,几千年前先民便认识了蚕这种神奇的小生物,观察它们、刻画它们,以艺术的思维和技法为它们留影。而源自于蚕的丝织品埋入地下后易降解腐朽,想要捕捉它的芳踪着实需要一点运气。庆幸的是,考古专家在一种特殊的葬具中找到了河洛地区丝织品的证据。

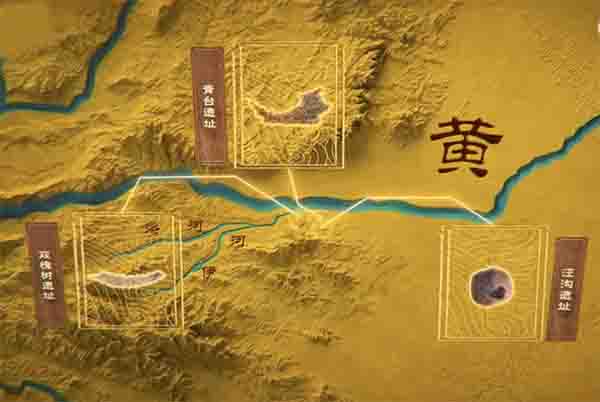

郑海玲,中国丝绸博物馆副研究馆员,她工作的一项重要内容就是寻找史前丝织品的遗存。谈起对河南荥阳汪沟遗址瓮棺的研究,她印象深刻。 汪沟遗址,距今约5500年。该遗址出土了一批瓮棺,这是一种古老的葬具,使用陶罐、陶瓮等器物来收敛死者遗体,进行安葬。 郑海玲所在的化学实验室正是通过汪沟遗址土土的梦幻,让人们对中国的丝绸历史有了全新的认知。

怀着充满期待的心情,郑海林和她的同事对汪沟遗址这批瓮棺做了进一步探索,结果越发激动人心。当时清理了五个瓮棺,在四个瓮棺里面都发现了残留的丝织品,它都已经碳化掉了,形貌还是比较清楚的,就是团状的,还有平纹的,还有罗的。

郑海玲口中的“罗“,指的是一种纺织结构十分特殊的丝绸。织造过程中,纬线不动,经线左右互相绞缠勾连,使得成品微观上呈现出精巧别致的椒孔状,因而民间也流传着”方孔曰沙纱、椒孔曰罗“的说法。这样的孔洞便于散热,是夏日凉杉的上佳选择。

而汪沟遗址发现的丝织品还是罗中之法最为复杂的一种,名叫“四经绞罗“,是以四根经线为一组,左右相绞而形成较大孔眼的罗。 因为难度大、成本高,四经绞罗的制造技术在晚清便逐渐失传。陕西扶风法门寺的地宫曾经出土过唐代的四经绞罗,文保专家花了1年多的时间才得以修复。

殊不知,早在5000多年前的河洛地区,聪明的先民们就已经掌握了这项高超的技艺。丝绸制作,费时费力,即便是具备机械化生产能力的今天,仍然是价值不菲的材料。对于史前的河洛先民而言,如此宝贵的丝织品为何会被放进瓮棺之中呢?有专家认为,这是一份饱含着对生命艺术化理解的动人愿景。

如果说丝绸裹尸葬于瓮棺是对于逝者美好的祈愿,那么朴实无华的石器则彰显着生者对于现实生活的不懈努力。收割作物、制作工具、创作艺术,史前时期,几乎所有的人类活动都离不开石器。那么,在河洛地区,石器又凝聚着什么样的智慧呢?

宋国定,从事考古工作近40年,如今,他潜心研究石器,一块块看似平平无奇的石头,在他眼里却是充满巧思的艺术品。对河洛地区各遗址出土石器的深入研究令他颇感惊讶。

石斧和石凿是伐树和加工木头的好帮手。河洛地区的史前石匠们大量制造这几类石器,是要做什么呢? 用石斧在原木上劈开一条裂缝,然后将石楔子楔入裂口,整根原木分为两半,以此方法继续加工,取得许多更窄小的木料,就是古人盖房用的“木骨“。

遗址中大大小小或圆或方,甚至呈三角形的坑,即是木骨存在过的痕迹。使用“木骨泥墙“这种方法便于房屋平地起建。相比更早期的地穴和半地穴式房屋能够更好通风采光,大大提高了先民居住环境的舒适度。

“木骨泥墙“之外,还有一样技术也被用来制作墙壁土坯。时至今日,在中国一些地区还能见到土坯建造的房屋。但其实早在5000多年前,河洛地区青苔遗址的先民就已经发明了这种工艺。

而在同一时期,长江下游的良渚先民也已经掌握用草裹泥砌筑水坝的工艺,与河洛地区的土坯一样,都是类似后世砖砌的模块化方式。我们仿佛能看见数千年前中华大地上的先民虽远隔千里,却进行着匠人智慧的隔空神交。