河洛记—聚落成邑(上)

双槐树遗址坐落于河南省巩义市洛河与黄河交汇地带,东临虎牢关,西临黑石关,南依嵩山,北靠黄河。在这处遗址,考古人勘探发掘出117万平方米的超大聚落,大小接近3个天安门广场。

这座史前都邑还拥有三重环壕、排布整齐的大型宫殿式建筑群,以及专门规划的四处墓葬区,彰显着作为这一地区中心聚落的气魄。 究竟是什么原因使得双槐树成为河洛地区一处史前中心聚落的候选地?5000多年前,这里的环境与如今有何不同?

现代考古学最新综合研究技术,利用地理空间信息技术,结合虚拟建模,为我们寻找答案提供了有力支持。现代的科学技术赋予我们第三只眼睛,帮助我们穿过浩瀚如烟的历史长河,瞥见5000年前先民的营建选址智慧。选址精心筹谋,考虑周全,天时地利人和,缺一不可。外部条件得天独厚,依山傍水、易守难攻。但野兽的侵袭仍需防备,防御工事需要进一步设计规划。

经过勘探,考古人在双槐树遗址发现了内中外三重大型环壕,内壕周长约1千米,中壕周长约1500米,外壕残长1600米,分别修筑于双槐树聚落的二期和三期工程。好似同心圆般层层嵌套护佑着面积高达117万平方米的双槐树古城。

这样的工程可以想象,需要首领的精心规划和引领,更需要耗费大量的人力物力。究竟为什么要修建这样恢弘的壕沟?

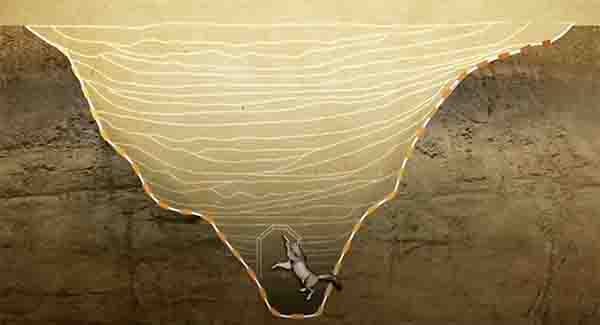

保护聚落安全,是新石器时代壕沟的使命。如何更具性价比地修建壕沟,则是先民智慧的具象。从横截面来看,双槐树的壕沟呈漏斗状,上宽下窄,上部是较为平缓的缓坡,方便敌人和野兽滚落。随即急转直下,坡度陡然增高。这样的设计一旦敌人或野兽滚落,沟底变成了瓮中之鳖,很难再依靠自己的力量爬出。

壕沟的设计足以证明双槐树先民的智慧与巧思,但这样宽广的沟渠,聚落内的本地人要怎样才能实现自由出入?

细心的考古人找到了答案,外壕的东、南、西、南分别发现了一条道路,中壕的北部一条宽达10米的道路保存完好。内壕的东部发现了吊桥的痕迹,这样的吊桥在中壕和外壕也有发现,构成了以吊桥为主,多条道路并存的出入格局,方便聚落内居民出行。

抵御外敌,既需要聚落外部严密而科学的防御体系,也需要聚落内部形成团结强大的凝聚力。大型聚会就是重要形式,举办聚会的场所也必须面积宽广、坚固稳定。于是版筑夯土这项新兴的建筑技法进入了首领的视野。

版柱夯土,是一项主要用于城墙及大型建筑地基的重要技术。 将一根根小圆木捆绑在一起,紧紧抱成一团,便产生了一种夯具,集束棍夯。古人的这一创造能够发挥团结的力量,征服疏松的黄土。在地上竖立四块木板,中间填土,两人合力将集束棍夯举起、砸下,再举起,再砸下,如此往复。

一次又一次夯打,黄土中的空气被排出,结构变得紧实。普通的黄土转化为坚硬牢固的建筑材料,夯实一版,木板撤开,架高,再夯下一版。就这样夯土层层升高,为大体量建筑提供了坚实基础。

版与版的交替难免留有接缝,它们被称为夯层,是夯土成长的足迹。圆木棍捆得再紧也相互独立,它们在黄土上砸出的印痕则被称为夯窝。版柱夯土是先民们一项伟大的技术发明。

夯土取材方便、坚固耐用,非常适合用于大型建筑地基、广场和城墙的修建。双槐树遗址运用这项技术在聚落内修建了一处长127米、宽41米、总面积达5300平方米的版筑夯土遗迹。虽然经过岁月严重的侵蚀,但其保存较好的夯土残留依然有部分保留着1.9米的惊人高度。

室内装修是现代人居住的标配。但是其实早在大约5300年前,双槐树先民就已经住上了经过细致粉刷的房屋,这一证据就隐藏在聚落内的一座房址中。这座房址是一座内外四间的大套间,这样的套间在考古学上被称为连间房。昔日的房屋建筑在岁月的侵蚀下已经坍塌,只剩下断壁残垣,却也正好让我们能够发现它的惊奇之处。

墙壁经过一层又一层粉刷,变得坚固平整光滑明亮。这个工作流程就是我们如今室内装修的刮腻子。如今人们装修墙壁,大多先使用腻子将墙壁凹陷处填平,再用乳胶漆在外层进行装饰。那古人的“粉刷匠”,他们使用的材料和今天的腻子有何区别?又为什么这么不辞辛劳的细致加工呢?

江苏师范大学考古学专业副教授刘效彬,凭借着一腔求知的热情和一系列细致入微的研究,终于揭开了双槐树遗址室内装修的神秘面纱。在双槐树聚落的古老脉络中,先民们为了那一份纯粹的生活雅致和视觉之艳,以精心之手给房舍墙壁涂上了一层厚厚的素灰,让每一寸墙面都展现出精致与平整的美感。

不仅如此,对房屋内的地面他们更是下足了功夫。严选材质,精心铺陈,脚步捋过的每一寸地面都在诉说着5000年前先民的巧思。白灰面、三合土成为仰韶文化中晚期河洛地区较为广泛运用的装修材料。