寻周记—周人何来(上)

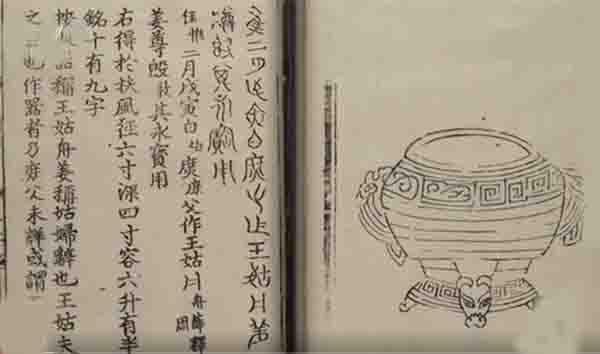

这是一件西周初年铸造的青铜器,何尊,铭文中的“宅兹中国”是迄今发现“中国”二字最早的文字记载。周朝是中国历史上继夏、商之后的第三个朝代,分为西周和东周两个时期。在西周建立之前,周部族从何而来,他们经历了怎样的发展之路,又是如何壮大崛起的呢?

在陕西考古博物馆,有一座特殊的桥梁,桥面上刻录着这样一件大事:“公元前58年,美阳得鼎,张敞释文”。据《汉书 郊祀志》记载,公元前58年,西汉第十位皇帝汉宣帝在古美阳县,也就是今天宝鸡、扶风、法门镇一带,得到了一个周代青铜鼎。朝中官员讨论后,大都认为应当效仿汉武帝,把这口铜鼎供奉进宗庙,象征对先王的尊崇。

但当时负责管理长安京畿事务的京兆尹张敞,仔细考释了鼎上的铭文,推断这件青铜鼎是“尸臣”因受周王褒奖而铸造,不仅比汉武帝所得的“元鼎”更小,而且铭文记载清楚,并非无主之物,因此不宜置于宗庙。这段历史就是“美阳得鼎,张敞释文”。张敞还根据史书记载推断,岐山、梁山和丰、镐是周王旧地,出土青铜鼎的美阳县就在这片区域之中。

从汉代起,对古器物与古文字的探究使得“以器追礼、以礼证道”的金石学逐渐兴起。北宋吕大临编写的《考古图》就是一部系统著录古器物的图书,其著录方式开创了后世的文物考古学研究的先河,成为中国考古学的前身。

自古及今,周朝的许多未解之谜引发了一代代学者的关注,现代寻周之旅也由此开始。要寻找周人,考古学者所能依据的主要是《史记》等传世文献。《史记 周本纪》讲述了周人的来历:“周后稷,名弃,应善于稼穑,被帝尧举为农师,后稷被封于邰”。除此之外,《史记》还记载了周人历史上的两次重要迁徙,一次是公刘迁豳,第二次是古公?父迁岐。周人在“岐”这个地方发展壮大,直至代商而立,建立西周王朝。

1979年,著名考古学家邹衡提出了“先周文化”这一概念,用来代指西周建立以前的周文化遗存。经过分析研究,考古学者把西周之前的周人文化称为“先周文化”。 而先周时期的文献记载,远不如西周历史记载那么丰富,通过考古是否可以实证先周历史呢?

1934年11月,由著名考古学家徐旭生带领的调查队来到陕西展开考古调查,希望寻找周代遗迹。 1934年到1937年,徐旭生带领的考古队在陕西宝鸡斗鸡台展开了多次发掘,共发掘56座墓葬。这些墓葬中都有一种共同的陶器,鬲。

“鬲”用于饮煮谷物和煲汤,是一种日用器物,在考古发掘中出现概率很高。以鬲为代表的陶器,是中国西部地区从有历史记载前到商周时期广泛流传的一种标志性器物。梳理鬲的谱系对于研究中国早期文明具有重要意义。

但在当时对于年轻的考古学家苏秉琦来说,如何从陶鬲中提取出有价值的信息却是一个极大的挑战。这次发掘使湮没数千年的周文化在黄土中重现。此后围绕文献中的周人故地,考古学者展开了不懈的探索和追寻。

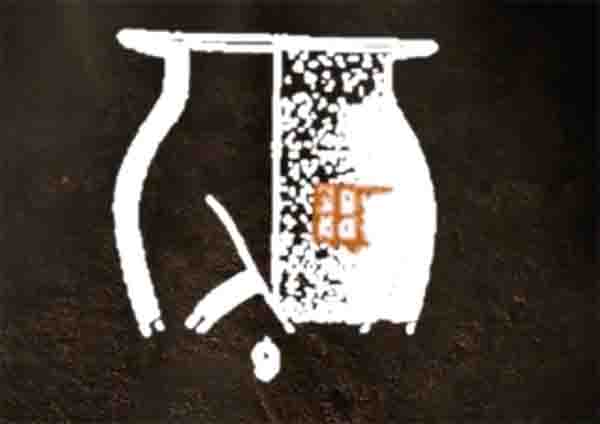

1942年,为寻找并确认文献记载下的周代都城,考古学家石璋如对传说中的邰、豳、丰、镐等地进行调查,奠定了西周都邑考古的基石。1959年,在陕西西安沣西马王村遗址,一块陶片上的独特刻符引起了考古队员的注意:简洁的直线画出一块块方格,其中的小点则恰似密植的庄稼。

在商代甲骨文中这个字是“周”。陶器上刻有周字,这意味着什么?曾在陕西省考古研究所任职的王占奎,一生都在追寻周人的足迹,也曾经深入研究过这一个字。甲骨文的“周”字有种植之形,田里阡陌纵横,地中五谷繁盛。而这正是周人先祖擅长农耕的特征,所以此后不断出土的“周”字陶文成为考古学者关注的重要线索。

20世纪90年代,陕西省武功县的郑家坡遗址展开发掘工作,刻有“周”字的陶片再次被发现,这个发现让考古学者将郑家坡遗址与“后稷居邰”的邰地联系起来。因为根据文献记载,邰地在陕西武功一带的溪水河流域。

考古学者确认了郑家坡遗址是先周时期的文化遗存,但是却无法确定它与台地的关系。“后稷居邰”的时间毕竟过于遥远,也许邰地地望的揭示还需要等待机遇。传世文献中并没有记载后稷和族人在邰地到底生活了多久,又是何时迁徙此地,幸运的是他们并未从此消失。

从史记的记载可知,不久之后,他们就在新的定居地“豳”,复兴了先辈勤于耕种的传统。通过出土陶鬲寻找周人故地的方法受到挑战,考古学者们面临思路转换的难题。古豳地在哪里?根据传世文献的记载,古豳地在陕西旬邑县这一带。考古学者从2000年开始,在旬邑县所在的泾河流域进行了常年的野外调查,确定了商周时期遗址分布密集的地域,并于2016年至2018年选定了3个地点进行发掘,其中西头遗址带给考古学者莫大的惊喜。