寻周记—兴起周原(下)

考古学家还观察到,随着时间的推移,姜戎墓葬的偏洞室墓有所减少,而竖穴土坑墓增多,这反映出姜戎与周部族结盟后逐步接受了周人的文化。 周人落脚周原后,保持着与商人以及其他各部族的密切交流,以开放包容的心态吸收着各种文化,迅速发展壮大。

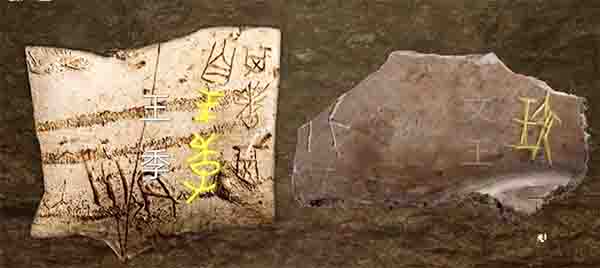

在此期间,蒸蒸日上的周部族也曾遇到过危机。2008年,在距离周原遗址20多公里的周公庙遗址,考古工作者发现了一批西周甲骨,其中有两片甲骨颇受关注,一曰“王季”,一曰“文王”。文王名昌,是王季之子。

《史记 吴太伯世家》记载,古公?父有三个儿子,太伯、仲雍、季历,古公?父认为季历贤明,季历之子昌有圣瑞之照,于是想立季历为接班人。商朝的王位继承制为“父子相传”和“兄终弟及“相结合。继承制度的差别,曾造成商朝延续近百年的”九世之乱“。对于周人而言,权力交接如果出现问题也同样会酿成危机。

幸运的是太伯、仲雍知道父王的心思后,“乃奔荆蛮,纹身断发,示不可用,以避季历“,留下一段谦让的佳话。季历继位后,通过与商朝贵族联姻,提高了周部族在商王朝的地位。季历还为商王征伐戎族,因为战功赫赫,被商王封做”牧师“,即西方诸侯之长。

古本《竹书记年》记载,“武乙三十五年,周王季伐西落鬼戎,俘二十翟王“。西落鬼戎又称”鬼方“,是商王朝的西北部方国。近年来的考古发现让”鬼方“这个部族显露了真容。20世纪80年代,考古工作者在陕西省榆林市清涧县李家崖遗址,发掘出几件三足陶瓮残片,上面刻有三个符号,学者释读为”鬼“”且“”五“。根据这一重要发现,并结合其他证据,考古学家认为生活在这里的就是史籍中的”鬼方“部族。

2022年,在离李家崖遗址几十公里的地方,考古队发掘了寨沟遗址。这是目前所知,晋陕高原规模最大、等级最高、遗存最为丰富的商代晚期聚落遗址。生活在这里的部族也有可能是鬼方。清涧瓦窑沟墓地三号墓出土了一件体型硕大的青铜钺,长40厘米,重量超过8.7千克,与安阳殷墟妇好墓中出土的铜钺体量相当。

商王原本依靠季历,去征伐包括鬼方在内的戎狄部落,但季历开疆拓土,势力日盛的态势却引起了商王的警觉,最终季历被商王文丁杀死。季历的儿子昌即位即周文王。

在周原遗址的凤雏甲组建筑基址中,考古工作者发现了大量甲骨,其中有两片刻有“周方伯”字样。另有一片记载了周人祭祀商王帝乙和成汤,说明周还是商的属国。文王曾被商王赐命为“方伯”。文王收敛起了扩张的锋芒,而选择了另一条征服天下的道路,征服人心。

这是位于陕西省咸阳市旬邑县的西头遗址。近年来的考古发掘工作表明,这里很有可能是周人迁徙岐之前的居址古豳地。2021年,考古学者在旬邑西头遗址发现了一座高等级大墓,上庙90号墓。由于墓主人的尸骨保存状况不佳,考古学者只得利用殉人的骨骼进行取样测年。经检测,人骨的年代为商末周初。

如果这座墓葬是西周建立之后的,那么它的存在就不足为怪。因为西周建国之初,曾经大量迁移商移民到周人控制区。如果这座墓葬是西周建立之前的,那么墓葬的主人最有可能是在商朝末年从东方投奔周人的殷商贵族。 那么这座墓葬究竟是不是商人之墓呢?近30年来,随着地球化学分析手段的发展,锶同位素逐渐成为研究古人类迁移行为的有力工具。

经过分析,上庙90号大墓的殉人中有一半以上不是本地人,其中大部分来自东方,少部分来自北方。这个结果提示考古学者,这座墓葬有可能是殷商贵族之墓。那么,是文王有意把外来投奔者安置在先祖生活的地方吗?究竟真相如何,还有待进一步的研究来解答。

传说,由于文王的德政名扬天下,吸引了凤凰飞临岐山。周人认为凤凰是祥瑞神鸟,凤鸣岐山,是周姜兴盛的吉兆。然而周人势力的增强,再次遭遇商王朝的打压,商纣王曾将周文王囚禁于?里,文王的朋友们以奇珍异宝献于商纣王。于是,纣王释放了周文王,还赐予他征伐之权。

文王抓住这个机会,展开了一系列征伐行动。先是巩固了后方,进而逐步向东推进,尽可能接近商的势力范围,并将都城从岐下迁到沣河西岸的丰京。文王去世后,太子发即位,即周武王。他在沣河东岸建立了镐京。“丰镐”在哪里?文献中,“丰镐”是中国历史上第一座被称为“京”的城市,规模宏大、布局整齐,曾作为西周首都沿用近300年。

不过3000年的风烟已经让丰镐城消失的无影无踪。从20世纪30年代开始,考古工作者接续奋斗,在沣河两岸展开了多次调查、挖掘工作,发现了大量珍贵文物和一批重要遗迹。终于在2012年,考古学家确定了丰镐遗址的大致范围。丰镐遗址就位于今天西安市长安区沣河两岸,遗址面积总计约17平方公里,是一个巨型中城遗址。

3000多年前,就是在这里,周武王励精图治,等待伐商时机。按照《史记 周本记》记载,周武王曾经进行过一次试探性的东进行动。他率军行至商周交界的孟津渡口,以军事演习为名,观察商王以及各路诸侯的反应。“孟津之会”非常成功,800诸侯不期而会。但是武王并没有就此东征,而是以“天命未知”为由班师回朝,他要等待更加成熟的时机。

这件青铜器名曰“利簋”,1976年3月出土于陕西省临潼县。它的铭文记载,武王向商都发起最后攻击是在甲子日黎明。当时岁星中天,直到天黑才占了商都。根据“利簋”提供的天象信息,结合其他多方面证据,“夏商周断代工程”专家们经过复杂的推算,认为武王征商之战发生于公元前1046年。

伐纣成功后,周武王战袍未脱,就举行了一系列祭祀大典,“天王”全程陪同,并作器以记。在少石山祭天大典上,周武王第一次正式向天下人宣誓治国之策,刀兵入库,马放南山,以追求美德,实现天下永久的和平。

虽然周武王“战一日而破纣之国”,但“小邦周”的崛起却经历了古公?父、季历、文王几代人的努力。周人顺应人心向背的历史大势,建立起一个新的王朝,也将重视农业、崇尚仁德、和而不同、协和万邦的基因注入中国文化的血脉。