北魏长城

北魏是古代鲜卑拓跋部建立的政权。鲜卑是东胡的一族,原居于辽东境外。汉和帝永元三年(公元91年),窦宪大破北匈奴,北匈奴远遁后,鲜卑乘机占据北匈奴土地,势力渐盛,统治了黄河流域北部的广大地区,遂成为东汉北方的一大劲敌。东汉末年,鲜卑在匈奴故地上建立起东至辽河流域,西及西域,东西长14000余里、南北长7000余里的军事与行政的部族大联合体。

公元386年,拓跋珪改国号为魏,大力征伐,十余年后,占据了大河以北诸州郡。公元398年,魏建都平城(今山西大同),第二年改称皇帝。北魏政权是汉化的鲜卑人政权。在拓跋氏逐鹿北方,建立北魏政权前后,它的北方新兴的柔然成为劲敌,形成后顾之忧,使它不得不有所防范。 在北魏明元帝、太武帝征伐柔然的同时,也多次筑长城和设镇防御。

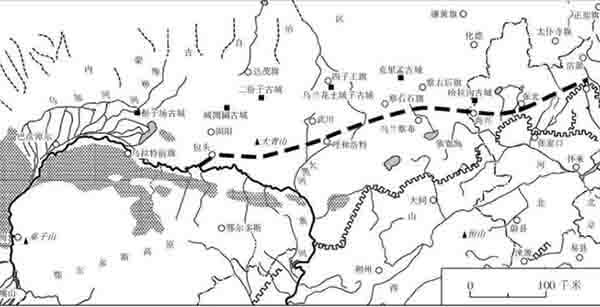

明元帝泰常八年(423年),北魏开始建长城,延袤二千余里。该长城是在赵北长城、秦汉长城的基础上增修改造而建成的。它起自赤城县(今河北赤城)东南独石口北的大山上,东北行至骆驼砦、桦皮岭,往南沿崇礼县、赤城县交界再向西,抵万全县、张北县交界的黄花梁,至怀安县桃沟村入内蒙古兴和县,再经丰镇、察右前旗、卓资县、呼和浩特市区抵固阳县。

该长城在内蒙古境内遗迹不甚清晰或已无遗迹,河北境内的长城墙体也坍塌严重,几成土垅或呈石堆状,存高约1米,基宽2-3米。 北魏太武帝太平真君七年(446年),在上谷(今河北居庸)开始建筑长城。这段长城东起居庸关、西抵黄河东岸,行走于河北省北部和山西省北部,它应是围绕于首都平城的北部以捍卫京畿的,故称畿上围塞。在河北境内所见墙体为石砌,保存良好者残高约3米,基宽约3.1米。

北魏太武帝时,为加强防御,在长川之南的长城险要处设置了六镇。经近年考古调查,在六镇之北有一道长城遗迹。这段长城西南端见自内蒙古古武川县水泉村北,北走至达尔罕茂明安联合旗南,再往东抵四子王旗东,后向东南行经察哈尔右翼中旗,折东起历商都县等地,南去至河北丰宁县乌孙吐鲁坝西麓至,全长约305千米。墙体用土堆积而成,有的地段曾经夯筑,但破坏严重,现已成弧背形土垄,存高约0.1-1米,宽约2.5-3米。

东魏长城

东、西魏分裂后,东魏丞相高欢也曾筑了一道简易的长城。这条长城经考古调查,大体上呈东西走向,西端见于宁武县城西,依管涔山东坡下行,又沿凤凰山西坡而上,东走入原平县,终于黑峪桂北。长约110千米。墙体大部分为片石垒砌,少量系夯土构筑。墙体存高约1.4-3米,基宽3-6.5米。沿线发现5座城障遗址。

北齐长城

公元550年,高洋篡东魏帝位,建国号齐,史称北齐。北齐据有今河北、河南、山西、山东等大片领土。北齐北有突厥、柔然、契丹等游牧民族的威胁,西有北周政权的对峙。为了防御这些威胁,北齐便大筑长城。北齐天保三年(552年),自西河总秦戍(今大同西北)筑长城,东至于渤海(今河北山海关)。

天保六年(555年)皇帝下诏,征发180万人修筑长城,自幽州夏口(今北京居庸关南口)西至恒州(今大同)900多里。天统元年(565年),又自库堆戍东距海2000余里间,凡有险要、堑山处筑城,断谷起障。

《北史》记载,齐前后修筑东西走向的长城共1500多千米。并在天保八年(557年)初,于长城内筑重城,自库络拔(今大同西南)至坞纥戍(平型关东北),长200多米。天统元年(565年)又把坞纥戍的重城向东伸延至居庸关,与外城相结合。为了防御北周,北齐还修筑了南北向长城。《资治通鉴》上记载,北齐河清二年(563年),司空斛律光率领步骑兵2万人,修筑长城100多千米,即今尤关、广昌、阜平之间的长城。

辽长城

公元907年,唐朝灭亡,历史进入五代十国时期。这时的北方,契丹人首领耶律阿保机建立了第一个契丹人王朝---辽朝。耶律阿保机为了防止渤海从中原取得援助,急需隔断渤海与中原的联系,故而在讨伐渤海之前,先修筑镇东海口长城。所谓“镇东”,就是震慑东方渤海国。

都里镇即现在的旅顺,是中原通过海上前往渤海的必经之地。都里镇东傍海口,四面环山,南面有一缺口与渤海相通。金州以南9千米处有南关岭,岭东是大连湾,岭西是金州湾,其间陆地宽只有5千米,是辽东半岛最狭窄的地方,在此设防便可以阻止由渤海登岸之人的北行。

辽太祖所建的镇东海口长城,后世简称“哈斯罕关”。哈斯罕关址乃该长城的望台,由此往北,依稀可见断断续续的地隔,当地人俗称土岗子,经考证,这些土隔应为当年的城墙。据报道,在南关岭上发现类似长城墙体的存在,应为镇东海口长城故址。

金朝长城:金界壕

金朝在征伐宋朝的同时,也着手在边境修筑用以阻拦蒙古南下的“长城”。因为金代长城独特的外形,所以它们的另一个别称更为人熟悉:金界壕。

提到壕,第一反应是向地下深挖阻挡炮火的战壕。这确实是金代长城一个极其明显的特征,即通过壕—墙—堡组合的形式,阻碍蒙古骑兵的攻势。士兵们先在平地上挖出壕沟,挖掘过程中取出的土直接堆在壕沟内侧夯筑成墙体,再在墙内隔大约十几千米分别建设边堡。

以目前齐齐哈尔市一带遗存的金长城遗迹来看,甘南县金界壕长142千米,壕墙地基宽约10米,残高1到2米,壕沟与之相距10到20米。每6到10千米有一座边堡遗址,共有15处。

碾子山区还保留下了边长达170米的“丰荣古城”,即当时的界壕边堡,它距离界壕约2千米,周边还有丰荣小关堡,一二三号烽火台等遗迹。 对金长城遗址的全面调查在新中国成立后如火如荼展开。1959年-1960年黑龙江省博物馆即对黑龙江境内的金代南线东北路长城进行了3次调查,20世纪70年代后,内蒙古、河北也开始广泛调查金长城遗迹。赤峰市克什克腾旗金界壕遗址乌拉苏太段,在2020年被列入第一批国家级长城重要点段。