齐长城

史籍记载,“齐宣王(前319年-前301年在位)乘山岭之上筑长城,东至海,西至济州,千余里,以备楚”。这说明,至战国中期,齐长城基本上已修建完毕。因齐的主要敌国,先为晋,后为楚,所以齐长城的修建,可能是由西向东分两段逐渐完成的。

目前,学术界一般认为齐长城是东周长城中较早修建的长城之一,建造年代大约在公元前六七世纪,但它究竟始建于何时还是一个谜。目前公认的看法是,齐长城不是齐国某一代完成的工程,它从春秋时(即姜齐时)就开始修筑西段,战国时齐威王、宣王接着往东修建直至海滨,以致有现在所见到的齐长城。春秋时为防御鲁、楚、晋、卫、郑、周等邻国的侵扰,战国时因越大兵压境,是为抗越、楚而建的。

齐国位于今天的山东半岛,考察其地势,东、北两面临海,西有清河和河水(改道前的古黄河)天险,唯独南境,虽有泰山、沂山,然不足为恃。因此,为保卫国土和国都临淄,齐国在南境修筑长城实在意料之中。从考古遗迹看,齐长城大部分正是以泰沂山脉为主线,修筑在鲁中丘陵与泰沂山脉的南北分水岭上。

齐长城犹如一条巨龙,自西向东贯穿山东省全境,绵延起伏,蜿蜒曲折千余里,其起点在黄河之畔的济南市长清区西南孝里镇西南广里村东北50米处,由西向东,夯土城墙,当地群众称为岭子头。它沿着绵延的山岭逶迤东去,历经山东境内的泰安、历城、莱芜、章丘、博山、沂源、临朐、沂水、莒县、五莲、诸城、胶南,东至黄海之滨的青岛市黄岛开发区东于家河村东北入海口。

长城经历了2000余年的风雨侵蚀和人为破坏,墙体有的已倾塌甚至湮没无存,但所幸的是齐长城多修筑在崇山峻岭之中,人迹罕至,故此能较好地保存,所存遗迹约占长城全线的一半长。今在山东省中南部的山区尚有石墙遗址留存,临沂市沂水县境内的穆陵关宏大的遗址令游客赞叹不已。齐长城建造时因地制宜,各长城墙体或以黄土、砂土夯筑,或以大块天然石、片石垒砌,或土石混筑,也有以山险直接代墙的。

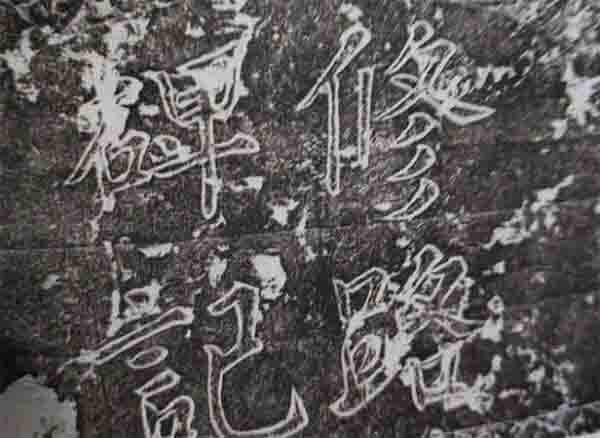

由于齐长城所处地势险要,历来为兵家防守之地,因此在齐长城的一些地段后世曾经加以重修,甚至在长城之上增修了垛堞、劵门、马道乃至关隘等设施。目前已经发现的多处明嘉靖、清道光、咸丰诸年代的重修石碑碣上即是证明,尤其是清咸丰年间的大举维修增建,应是为了抵御捻军而筑的防御工事。

长城的东端在何地入海,各地理志书上大有分歧。从近年的考察结果来看,地理书籍所载齐长城东端入海处大多失实,然而《水经注 汶水》中说的“汶水出朱虚县泰山。山上有长城,西接岱山,东连琅邪巨海,千有余里”的琅邪,是否就是指琅邪台尚有待研究。据史籍记载,今山东半岛东南部沿海地区自秦汉以来多属琅邪郡或琅邪国的范围之内,北魏郦道元《水经注》中所谓齐长城“东连琅邪巨海”,也可理解为齐长城在琅邪郡地与大海相接连。其后的一些志书可能由于琅邪台比较著名,由此产生了误解,认为是指齐长城从琅邪台入海,以讹传讹以致形成了一种错误说法。

楚长城

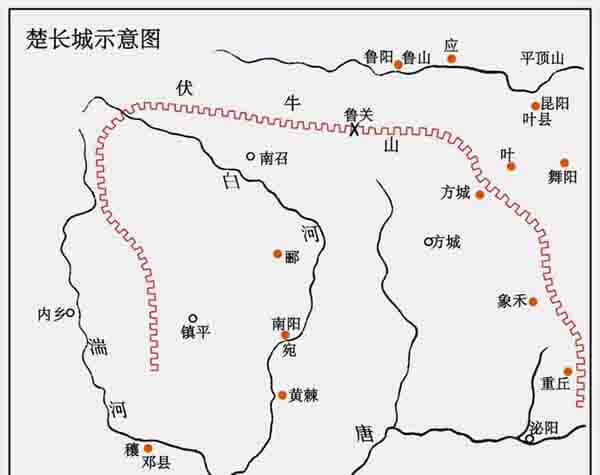

楚长城大体位于南阳盆地的北部,分为北、东、西三个部分,整体轮廓呈“门”形,长数百公里。其北部为东西向,此段长城从东部叶县向西经鲁山县、南召县至内乡县,其间的大概距离根据《水经注》记载“其间相去六百里”,主线路位于南阳盆地北缘东西绵延的伏牛山沿线上。

东线长城为西北-东南走向,从鲁阳关重庆东南到叶邑故城(今叶县西南30里),西边长城亦呈西北-东南走向,大致从湖北竹山县上进心,向西北入邓州市东北的穰县故城,再转向西北越过湍河,经内县,连冀望山,复折向东,沿伏牛山脉入南召县,再向北抵达野牛岭关。

其中,南北走向的西段和东段,与齐长城相同,以土、石为主,根据地形、地质条件,就地取材。有土之处,夯土筑墙,“无土之处,累石为固”。沿伏牛山脉东西走向的中段,则依山据险,利用峭壁悬崖、深谷大堑等自然障碍,稍加人工修理,再补以木栅塞堡等,构筑防线。

这条楚长城正好处于楚国都城郢(今湖北江陵)的西、北、东三面,对于来自北方各诸侯国的进攻,构成了十分重要的防御体系。在今河南方城县东北大关口,还保存有一段1000余米的楚长城遗迹,依山而筑,虽已是残垣断壁,仍不减当年气势。

有关文献记载,楚国是最早修筑长城的古国。楚长城多以石头垒砌,历史上被称为“方城”。关于楚长城的建筑形式,从历史文献记载上,可以得出如下的结论:

第一,楚长城起初是由列城发展而成的。据《水经注 汝水》条上记载:“春秋昭公十五年(公元前527年),楚盛周衰,控霸南土,欲争强中国,多筑列城于北方,以逼华夏,故号北城为万城,或作方字。”

文中所提到的列城即是一系列依地形排列的防御性小城,作为古人屯兵警哨的场所。城与城之间有的地方在危险的地方设置屏障,有的地方筑城墙再把它们联结起来便成了巩固的长大城防。因此,方城不是一般孤立城市的城垣,而是连续不断的城防,构成了一个完整的防御工程体系。这便是长城的开始。

第二,楚长城的建筑,是因地制宜,就地取材。《括地志》上说:“故长城在邓州内乡县东七十五里,南入穰县,北连翼望山,无土之处,累石为固。”这种尽可能多地依据地形的优势以及地质的情况就地取材的办法,在以后朝代所修筑的长城中也是非常多见的。

第三,楚长城利用山河之险以为城。《水经注》上记载郦县的一道楚长城说,这道长城的北面尽管没有基筑,皆连山相接,而汉水流其南。就是指在高山险阻和大江为堑的地段,利用山河作为险阻,不再修筑城墙。这种情况,在以后历代长城建筑工程中,也都常常被采用。这也证明了《左传》上屈完答齐桓公那段话,“楚国方城以为城,汉水以为池”,是真实的。