明长城蓟镇:九边之首,兴亡所系

大明王朝著名的九边重镇里,蓟镇虽然诞生较晚,但山海关附近的边墙修筑却是最早的一批。早在明太祖时期,朝廷就在这一代开始沿山海路修筑边墙。至洪武十四年(1381),明廷正式于冀辽分界处的秦皇岛筑城建关设卫。此地北倚燕山,南临渤海,地势险要,因依山邻海而建,故得名山海关。

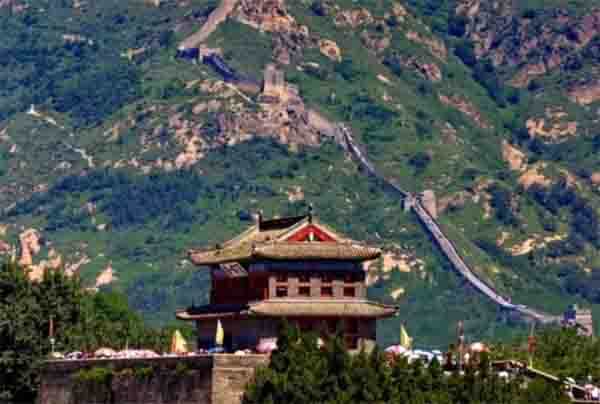

山海关古称榆关,是明长城唯一与大海交汇之地,也是最重要的关隘之一。它与长城相连,以城为关,有箭楼、靖边楼、牧营楼、临闾楼、瓫城多种防御建筑搭配,设四座主要城门。这座雄关后来有一个“天下第一关”之誉,但至今悬在箭楼上那块“天下第一关”的匾额来历却众说纷纭,有说法认为是明嘉靖朝权臣严嵩所写,但也有观点说牌匾是明成化八年进士、山海关人萧显所题。

在明代,山海路下辖十余个大小关隘,除了著名的山海关,还有南海口关、北水关、旱门关、角山关、三道关、滥水关、寺儿峪关、一片石关,这些后来归于蓟镇的城堡与关隘有不少都是朱元璋时期开始修筑。洪武时代帝国的都城在南京,为何北部的关城却最早修筑呢?

归根结底还是因为元明易代的历史遗留问题。元至正二十七年(1367),朱元璋派遣大将徐达、常遇春发动北伐,次年(1368)八月攻克通州,元顺帝仓皇北窜。随着徐达率军攻陷元朝的首都元大都(今北京),元朝作为全国性质政权的统治宣告终结。然而,因为元朝皇室北逃后,这股政治势力犹存(史称“北元”),元王朝的统治机构、军事建制和军队主力都没有被消灭,对新生大明王朝北部无疑会构成重大威胁。

洪武二十年(1387)明军对北元发动的捕鱼儿海之战是个重要标志,此役之后,北元再也无法对明王朝构成颠覆性威胁,但游牧民族不定期的南下劫掠袭扰却一时难以阻绝。于是明廷按照“固守封疆”方针,将皇子们分封到北地镇守,又在北部展开的了一系列防御建设,用修筑边关、长城的方式划出一道分界线,力图在长期对峙中,确保双方各守疆界,相安无事。

这样的背景下,北部展开边墙修筑与关所设立,仅洪武一朝,北部疆域就相继设立了北平、大同、太原、西安、辽东、甘肃、大宁7个军镇为防御主体,并由若干卫级军镇作为支撑,即明初的北边七镇军事防御体系。

朱元璋为防止北元势力而设立的一套通过封王建藩来拱卫皇室的体制,目的是要形成以皇帝居中、诸王防边的战略格局。怎料事与愿违,他老人家刚去世没多久,朱家自己就祸起萧墙,同室操戈,爆发靖难之役。随着燕王朱棣成功上位,明帝国一系列颠覆性的政策调整直接影响北部防线的修建规划。

朱棣上位后,改变了洪武时代用“塞王”防边的体制,将具有一定势力和威胁性的藩王向内地徒封,或者通过各种手段削夺诸王兵权,派遣大将镇守北边军镇。

当然,最重要的事件是永乐十八年(1420),北平皇宫和北平城建成,明成祖朱棣下诏,改金陵应天府为南京,改北平顺天府为京师,正式迁都。永乐时期除了对固有军镇的调整,同时还将宁夏、宣府升格为新的军事重镇,“九边之首”蓟镇应运而生。

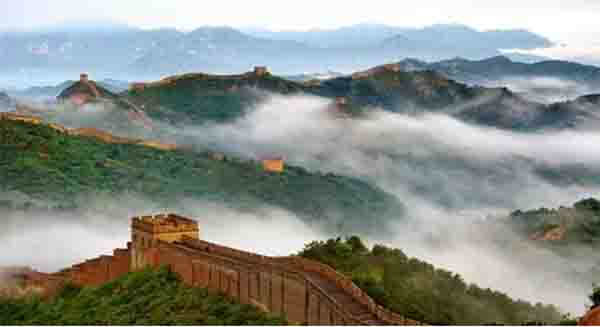

蓟镇的长城边墙沿着燕山山脊而筑,大明王朝的京师为蓟镇西北端所环绕,由东北、北、西北三面,依群山而形成闭环,东南为平原地带,让北京城处于依山面海,北据天险,南携水运的绝佳之地。从军事地理的角度来看,蓟镇长城“守关”即为“守险”。明代前期北部的情况,鞑靼、瓦刺部落多部驻于宣府镇独石口外一带,如果袭扰或进犯京师,其路线大体为由西向东,而蓟镇的居庸关、黄华镇、大水谷、河防口、石岭塘等地都首当其冲成为第一道防线,可以说蓟镇防御体系就是保卫京师的重要屏障。

明宣宗时期,蓟镇的军镇地位没有变化,一直延续着明成祖时期政策。到了正统十四年(1449),好大喜功的朱祁镇对瓦刺发动亲征,结果遭到惨败,酿成“土木之变”,连皇帝也成了瓦刺的俘虏。这一事件不仅是明帝国命运的转折点,也直接导致明代边境关系与防御政策发生重大变化。

明英宗被俘后,瓦刺军长驱直入,一路打到北京城,当时京师很多人建议南迁,唯于谦力排众议,坚持京师之地不能丢。 正是在于谦的坚持下,危难关头的明王朝击退了进攻北京的瓦刺军,取得北京保卫战胜利。

土木之变的深刻教训让满朝文武都意识到京师防御建设的重要性,景泰帝朱祁钰在位期间,“固边卫京”成为明帝国基本国策,以朱祁钰、于谦为核心人物的明朝君臣集团展开了一系列大规模京师防御建设。可以说以土木之变为转折,明初在军事上主动进攻的边防国策为之一变,至此开始,明王朝开始大规模投入长城修筑工程,被动防御成为边防策略的主体基调。

从景泰年间起,明廷大修边墙,形成以长城为依托的防御系统,驻守兵力大幅增加,北边共设7都司、116卫、64所。随着“九边”军镇相继形成,长城军事防御体系也日趋成熟,不再仅限于修葺边墙,而是包括烽燧、敌台、驿传和大大小小屯兵储粮的城堡的一套完善的长城防御系统。

隆庆元年(1567)时,戚继光已因嘉靖年间抗倭战绩而为朝野所知。隆庆二年(1568),朝廷以戚继光为总兵官,镇守蓟州、永平、山海等地。

戚继光在蓟镇共任职16年,在其主持下,蓟镇长城防御工事得到前所未有的提升。首先,戚继光对蓟镇多段长城的边墙进行了加高、加厚并修筑双面垛口、炮台等工事。其次,在蓟镇长城某些薄弱环节,戚继光加设多道城墙,同时在边墙外侧挖堑壕或铲削偏坡等方式,让敌人难以攀援。

如今现存的蓟镇长城,除了东山海、西居庸两段雄关漫道,著名的还有被称为“长城史上最完整的长城体系”的古北口段长城;有“京东首关”之誉的九门口长城;主体已被淹没于水下,但因谱写抗战大刀壮歌而闻名的喜峰口长城。

此外,现存的板厂峪段长城、义院口段长城、界岭口段长城、刘家口段长城、青山关段长城、黄崖关段长城、将军关段长城、五座楼段长城等都大体维持着明代后期大修长城后的基本模样。

笔者曾到多处蓟镇长城遗址实地考察,相比山海关、居庸关、古北口等已被重点保护的地段,一些荒芜的野长城或许更能反映400多年前明长城的面貌,这里就以墙子路长城为例。

墙子路长城,初建于明洪武年间,但直到万历时期戚继光主持修长城期间才完善防御体系。由于年代久远,墙子路长城坍塌毁坏严重,是一座不折不扣的“野长城”。这段长城位于今北京密云区境内,尤其以泉水河流域的一段“V”字形长城最为著名。

泉水河这一带的长城,在当年是北京城东北边防御的最后一道险关要塞。站在高处,还可以观察到,墙子路段围绕着中间的“V”字段长城,在两侧高山每隔一两百米就设有一处敌楼,可见当年对于这段出于隘口的长城布防是多么严密。