明长城宁夏镇:关中之屏蔽,河陇之噤喉

在明朝所谓“九边”里,宁夏镇的地球位置比较独特,它在固原镇之北,而如同一个楔形向北伸入贺兰山(昆仑山的余脉)与黄河之间的宁夏平原。贺兰山的东面是季风气候区,西面是非季风气候区,这座绵亘南北的山脉,如同一道天然的生态屏障,挡住了来自西伯利亚的寒流和腾格里沙漠的流沙,又承接了从东而来的暖湿气流。

由于有着贺兰山的屏障,加上地处黄河冲积平原,滔滔河水由西南向东北流过,密迩山脉东麓的银川平原因此成为发展河流灌溉的理想地区。东西宽10-50千米,南北长165千米,面积约7800平方千米的银川平原被人称为“塞上江南”,自然有其道理。

从自然环境上讲,明朝的宁夏拥有“黄河绕其东,贺兰耸其西,西北以山为固,东南以河为险”的天然屏障,这种地理优势使其在抵御来自蒙古各部侵扰的过程中发挥着“捍御北虏,屏蔽中原”的作用。因此,被明人认为是西北边陲各军事重镇中唯一一个凭天堑而易于防守的边镇。

明初,河套地区尚属明朝统辖,宁夏镇之东并无外患。但在15世纪前期的永乐年间明朝放弃河套平原以后,就使得宁夏镇面临巨大的威胁。而其东面地势较为开阔的与河套平原相邻的花马池(今盐池)、灵州(今灵武)一带更是首当其冲,成为蒙古各部屡次南下的突破口。于是,在宁夏镇的东面建设长城作为防御设施就显得势所必然了。

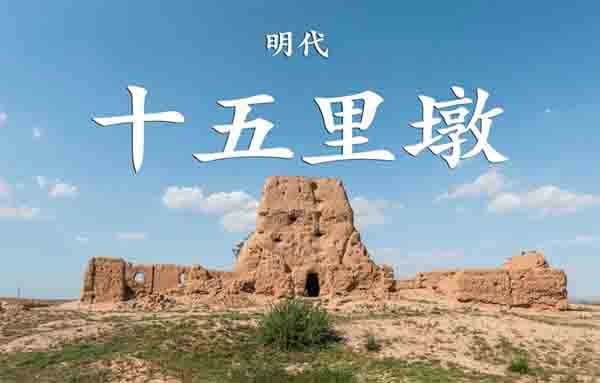

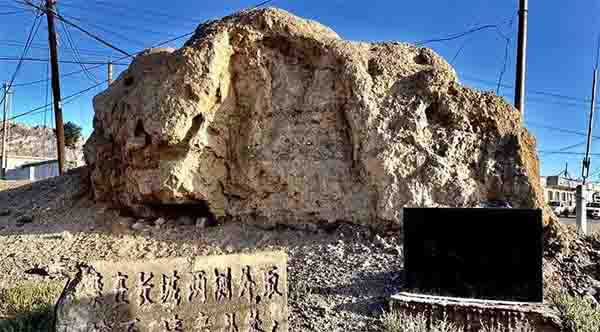

成化八年(1472),延绥右副都御史余子俊倡议于宁夏镇境内修建一道“河东墙”,以弥补地势平漫的花马池一带防御的漏洞,这也是明代在宁夏镇内大规模修筑城墙的开始。它长380余里,自灵武横城村黄河岸边开始,到盐池县花马池止,并在此与九边中的榆林镇(延绥镇)边墙相连接,从东到西将整个河套地区拦住,形成了一个完整的军事防线。“河东墙”最明显的标志就是隔数里便有一座高大的墙台耸立在蜿蜒的城垣上。

嘉靖年间,王琼出任三边总制,宁夏河东筑边活动才再次展开。其一是将原来“河东墙”兴武营以西至横城的西段长墙加固,并在城墙的外侧挖成堑壕,继续发挥防御作用。其二是将兴武营以东的河东墙放弃,在南移10余里之处新筑边墙,一直到定边营南山口,共约25千米,而与成化年间的边墙呈平行状态,其间距约5千米至10千米。在今盐池县城北约60米外,当年还建有关楼1座,傍设关城,此即嘉靖时期修筑的长城关。

嘉靖年间建成的关城遗迹保存状态比早先的“河东墙”要好一些。边墙残高5米至8米左右,残宽8米左右 ,墙上每隔150米左右即有墩台一座,残高10米左右,边墙上设有暗门,便于出入,当地居民将这道边墙称作“头道边”,而与俗称“二道边”的河东墙对应。因此如今在盐池县境内可看到两道长城遗址。

此外,为防止盘踞河套地区的蒙古部落西渡黄河进入银川平原进行抢掠,三镇总制刘天和又在嘉靖十五年(1536)沿黄河东岸,“修筑长堤道,顺河直抵横城大边墙,以截虏自东过河,以入宁夏之路”。这道长堤是河东边墙向北方的延续,从横河渡口沿黄河东岸向北方延续,长180余里。由于它比河东边墙低矮,有如河堤,故而被称作“长堤”,但究其本质,实际也是边墙(长城)。

长堤继续往北,连接的就是宁夏镇的“北关墙”。这道北长城位于贺兰山与黄河之间,黄江流其东,贺兰山耸于西,地理位置非常重要,是明代宁夏镇的北面防御屏障。北长城依托宁夏北境极要之地长城北关门(镇远关),“北关墙”之名便是由此而来。

“北关墙”现存遗迹即今红果子至石嘴山第四中学附近的小墩湾长城,这里有一北一南两道并行的长城,间距有10多米。北面是黄土夯筑长城,位于扁沟口烽火台附近的石砌长城外侧10余米处,坍塌严重,现在遗迹是一道隆起的土梁,长约500米。南面是石砌和土筑长城,这道长城从贺兰山东南麓的扁沟门子北侧,沿着山坡,顺着山势向东北延伸。在扁沟门子北侧,有烽火台一座。烽火台的西南侧有与烽火台衔接的长城一段,长约1000米,两侧蜿蜒入山。

据实地考察,新修的北关边墙西始于石嘴山市区以北约2千米处,保存完好的墙体残高5.7米,基宽15米,每隔500米左右即有敌台一处。墙外的堑壕,宽达10余米。 宁夏镇北长城的西段与贺兰山相接。贺兰山虽是山险,但并非不可逾越,其百里山中关口众多。

有明一代,鞑靼各部南下进攻宁夏主要有两条路线。其一为东入,由灵武、盐池一带突破边墙,直向固原。另一条即是西入,由贺兰山各山口推进,沿中卫、中宁一线过黄河,顺清水河南下直入固原。

“北关墙”现存遗迹即今红果子至石嘴山第四中学附近的小墩湾长城,这里有一北一南两道并行的长城,间距有10多米。北面是黄土夯筑长城,位于扁沟口烽火台附近的石砌长城外侧10余米处,坍塌严重,现在遗迹是一道隆起的土梁,长约500米。南面是石砌和土筑长城,这道长城从贺兰山东南麓的扁沟门子北侧,沿着山坡,顺着山势向东北延伸。在扁沟门子北侧,有烽火台一座。烽火台的西南侧有与烽火台衔接的长城一段,长约1000米,两侧蜿蜒入山。

为此,明人沿着贺兰山修筑了西长城,古称“边防西关门墙”,亦称“西边墙”。它北起贺兰山扁沟,沿贺兰山南行,至赤木关(今三关口),逾用金关,于黄河北岸的黑林村,南跨黄河,沿黄河南岸由东向西至下河沿、上河沿,至南长滩枣刺沟、夹巴沟,最终到甘肃省靖远县与中卫的交界点---观音崖,全长约200千米。

此外,赤木隘口比较开阔,为了加强防御能力,嘉靖十九年(1540)后又在赤木隘口依次修筑了三道城墙,墙中各开一门,称作三关。在关的南北两侧又筑堑山墙约20里。此后,人们即将赤木关称作“三关口”,一直延续至今。三关口长城地处贺兰山东南端,西出峡谷是腾格里沙漠,东临贺兰山洪积扇下部荒漠草原,三道关口即从贺兰山峡谷口依次排列。银川至巴彦浩特公路穿关而过,在关口处可看到公路两边长城遗址。

三关口长城也是明代的宁夏长城里保存较为完整的一段。其中的头道关是主关,南北与长城主体相连接,夯土城墙起于北侧山上,过关后向南蜿蜒而去。南段位于贺兰山脚下,高7米左右,基宽6.5米,顶宽3.5米,墙顶两侧筑有女墙,以黄土夯成。

过头道关西去6千米为二道关,关口南侧有一座20多米高的山头,山头上设有墩台。再向西约4千米为三道关,从东向西,山沟宽度依次呈递减趋势。 到三道关时,此关两山相夹,山谷狭窄,仅一线之路可通,山陡壁峭,仰望山峰巍峨,下视谷底险峻,地形十分险要,可谓“一夫当关,万夫莫开”。三关口绵延纵横的长城与墩台、烽火台左右连属,实有西控大漠咽喉要道之险,因而在明代就出现了银川城防“四险”之一的说法。