明长城真保镇:狼牙险道,北京咽喉

作为内长城三关之一,紫荆关对保卫京畿重地意义非凡,号称“畿南第一雄关”,它北通宣化、大同,西连秦、晋,南下中原,东抵幽燕,自古为著名的“太行八陉”之一,也是真保镇长城上最重要的关口之一。

紫荆关建在紫荆岭上,周围有万仞山、黄土岭等,拒马河环绕关城。关城略呈方形,西北濒临河岸,东部峰峦环列;北连居庸关,南依倒马关。过河向西经涞源通向大同是飞狐道,在涞源以东分开,经紫荆关称蒲阴陉,经倒马关称飞狐陉,自古都是兵家相争之地。

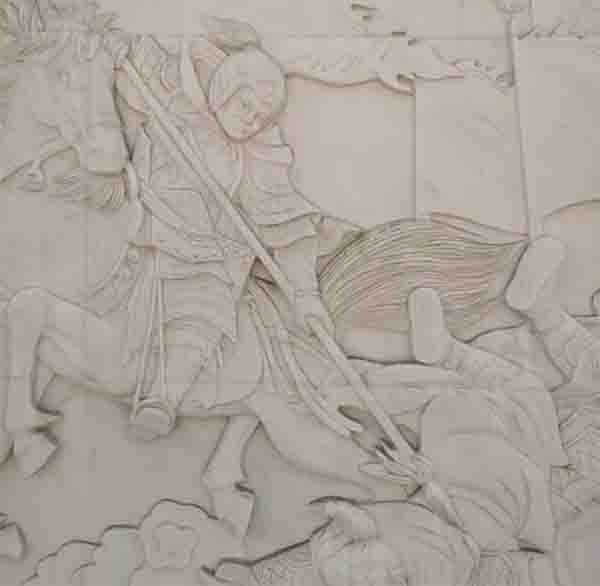

紫荆关目前发现最早长城为南天门西侧150米处一段夯土墙体,据说是战国时所建。1209年,成吉思汗发兵南下,因金军凭借居庸关天险固守,一直无法攻克。于是成吉思汗兵分两路,一路佯攻居庸关,另一路迂回攻击紫荆关,在攻克紫荆关后转道河北易县的五回岭打败金军,占领涿州和益州,然后和关外军队里外夹击攻打居庸关,才突破京师的金军防线。

作为河北平原进入太行山的咽喉要地,朱元璋建立明朝后,对紫荆关的军事价值非常重视。洪武六年(1373),镇守北平的华云龙进言称,北部边疆东起永平(今秦皇岛),西到五灰岭(即五回岭),应建立防御体系,特别是紫荆关及芦花山岭尤为重要,应重点防守。

朱元璋采纳了他的意见,下令在这里扩建城堡和隘口。从那时起,开始使用条石做基础,用砖砌墙和垛口,并用石灰碎石灌注,使其异常坚固。与此同时,还开凿了盘山道,使紫荆关成为一个具有比较完备防御体系的关口。

土木之变后,也先和脱脱不花统率瓦刺大军,挟持英宗,选择取道紫荆关入塞。在也先凌厉的攻势下,紫荆关失守,也先进关,长驱直入,经涿州、过良乡逼近京师。兵部左侍郎于谦遣将列阵九门并亲自督战,指挥石亨等将领取得北京保卫战胜利,也先兵败,亦挟英宗出紫荆关逃窜。

北京保卫战之后,明朝对紫荆关防卫进行了重新布置。景泰至崇祯年间,明廷不断增修紫荆关,建成梅花状的整体防御工程。以关城内真武山为中心,关墙向四外延伸,形成4个不规则的城圈,可各自为战也可互为呼应,关墙总长1.8万多米,有城门9座,水门4座,战台19处,防卫力量不断提升。据嘉靖中期总督翁万达所记,紫荆关驻扎官兵3671人,周围隘口驻扎3620人。

庚戌之变后,为加强内长城的防御能力,明廷分别于嘉靖三十年(1551)、嘉靖三十八年(1559)在蓟镇所辖长城中分出真保镇和昌镇,构成九边十一镇的防御体系布局,真保镇负责镇守紫荆关、倒马关、龙泉关和故关段的长城,为直隶三关之要,内以通迩京师,外以屏蔽边塞,形同锁钥。真保之紫荆、倒马二关与昌镇的居庸关并列为守卫京师的“内三关”,共筑控扼京师的天然“屏障”。

《四镇三关志》所载真保镇疆域“东自紫荆关沿河口,连昌镇镇边城界,西抵故关鹿口,接山西平定州界,延袤七百八十里”。以永定河为界,东岸分属昌镇,西岸分属真保镇管辖。真保镇长城多处于河北山西两省交界处。

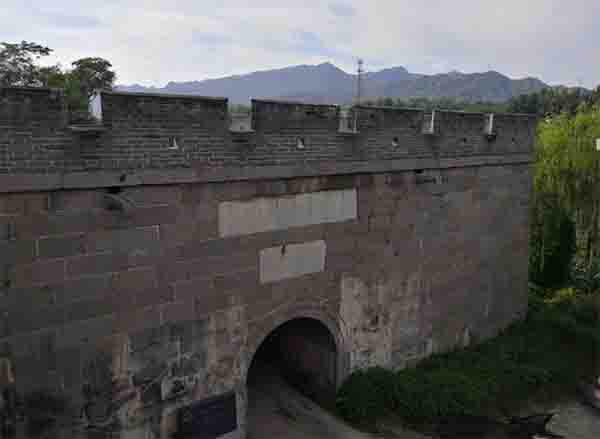

今紫荆关长城以明代遗存为主。现存的紫荆关关城,平缓处多以花岗岩条石砌筑,筑于坡地的段落则依旧呈紫荆关体例,下以花岗岩条石为座,上砌青砖封顶并遍砌垛口。关城四面原各有一门,其中南、北二门为交通孔道;北门保存较好,两重额清晰可辨,上题“河山带砺”,下题“紫荆关”,落款“万历丁亥年夏”“聊城傅光宅书”。

紫荆关南门与北门遥相呼应,有三道,第一道在今坡下村的山谷中,尚存遗址,过第一道门向北山势陡峭,有古道称十八盘,全长约10千米,盘旋身上。到山顶是二道门,也称南天门,原有石匾横书“畿南第一雄关”,今匾与门俱无。南天门之后是第三道门,此门经过维修,雄姿犹存,门额上题“荆塞金城”,落款上写“万历十七年紫荆关后备按察使刘秉星”等字样,一侧有水门,均可通行。

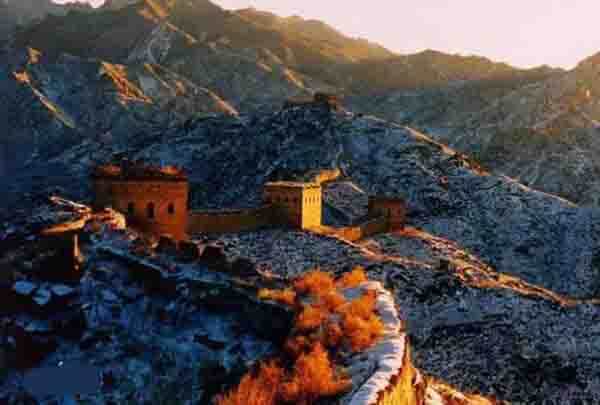

如果说紫荆关长城是真保镇长城上最重要关口的话,入选第一批国家级长城重要点段的乌龙沟长城则是保存最完好的一段。乌龙沟位于涞源县,乌龙沟长城平均海拔12—米,蜿蜒于丛山之上,其东侧与紫荆关长城相连。乌龙沟关为明长城真保镇重要关隘,史称“乌龙雄塞”。乌龙沟关堡城始建于明嘉靖二十六年(1547),明万历年间增修了乌龙沟关城并加筑瓮城。

乌龙沟长城全长20多千米,各段敌楼、边境或完整,或断壁残垣,较好地保留了长城的自然状态,被称为河北境内最美古长城。整段长城基本都是用石头砌成,敌楼用青砖砌成。这样的敌楼共有66座,至今还保存完整的就有40多座。乌龙沟长城内侧山下建有乌龙沟关城,关城全部用条石砌筑。现城门城墙均保存较好,南、西城门均有瓮城环护,瓮城门额各嵌一匾。南瓮城匾阴刻横书“翊荆门”,西瓮城匾阴刻横书“镇朔门”。

跟乌龙沟长城遥遥相对的就是白石口长城,它西起插箭岭,东到白石口关,矗立在巍峨高耸的白石山上。白石山是涞源的最高山,海拔2000多米。白石口关又叫“云谷重关”。据《畿辅通志》载,白石口“明嘉靖三十年(1551)筑城,在关城里设守卫”。白石口关是明长城真保镇重要关隘,关口原有三道城门,现只剩南门。

白石口长城西边的插箭岭和东边的白石口关,是长城上的两个重要关城。两个关城之间有允8000米的长城。这段长城保存得非常好,有三分之二墙体基本完整,有些地段城上的垛口还很完好,40多座敌楼有30多座保存基本完好。白石口长城基本由毛石砌筑。长城一段一段利用山险,在两个山险之间的垭口修建城墙来封堵住可以翻越的地方。

“内三关”中,除居庸关属昌镇管辖,紫荆关和倒马关均属真保镇长城的管辖范围。倒马关,位于河北唐县西北60千米的倒马关乡倒马关村,处于一条古老的通道---灵丘道上。灵丘道北起平城(今山西大同东北),南越恒山,自灵丘以下,略循今唐河谷道出太行山,南抵中山(今河北定县),是当时山西高原北部通向华北平原的交通要道,倒马关就是这条道路上的重要关隘。相传宋杨六郎骑马至此而跌倒,所以称“倒马关”。

倒马关始置于战国,现存倒马关城始建于明景泰三年(1452),后于成化元年(1465)又进行一次大规模的维修。整座关城平面呈东西长方形,分为上下两城。关城建筑设计独特,依峭壁,傍深涧,一半在沟谷,一半在山上,整座关城依地势而建,唐河水由西、北、东三面环绕关城而流。山、水、城在这里相得益彰,互为险阻。现倒马关城,东门、北门已毁,路口两侧尚存部分砖砌残墙,瓮城石券门洞尚存

被列入第一批国家级长城重要点段的明长城茨沟营段是明真保镇倒马关路下属的一座驻军营城。明中后期,在茨沟营及附近修筑了大量的长城。因这些长城的砖砌敌楼上镶嵌着门额,上书“茨字XX号”,数字编号按照顺序连贯成一线,今天习惯称呼这段长城为“茨字号长城”。

“茨字号长城”1号和2号敌台在今山西省灵丘县大地村附近山顶的狼牙口。这里与河北省涞源县交界,迄今关门券洞及石匾“狼牙险道”题字完好,两边的石砌长墙也基本完好,附近山头上各有1座空心敌楼,即为“茨字号”的开端。狼牙口下辖12个隘口,各处有敌台把守,编号数字依次排下来,长城也向着西南方向朝太行山里延伸。与狼牙口地位对等的茨沟下辖22个隘口,也都各自有砖砌空心敌台把守,到茨沟营后“茨字号”结束。