明长城太原镇:紫塞隆隆障北环

在军事地理层面,太原镇的战略位置极其重要。自古以来,太原就是兵家必争之地,北方的游牧族群取雁门、下太原,很快就能控制华北。靖康元年(1126),金人取太原,西路军得以由此南下断汴梁援兵,北宋覆亡。金兴定三年(1219)木华黎取太原,金的华北防御体系瓦解。洪武元年(1368),明军徐达取太原,整个华北形势便安稳下来,北元退为塞外政权。在乱世,得太原即有望控制华北,进可南向争霸,退可以固守自保。

在明代,山西镇的设立是九边中最晚的。这和明朝的边防线变迁和边军战力变化有密切的关系。在明初,明军更多是主动进攻或者积极防御,如受封山西的晋王朱棢多次统率大兵出塞作战。明朝边防线也在阴山、河套一带,距离雁门、宁武关有数百里之遥。

在边防线内迁后,随着蒙古游牧部落逐步进入河套地区,黑线河套的攻防,双方持续了很多年。 正统以来,东胜、开平俱失,偏头关、雁门关、宁武关也就再次成了战略重地。

在这期间,太原北面相继加强边防建设。宣德四年(1429),明朝在黄河西岸高地增修烟墩五所。烟墩主要是用于警报、传递信息,给河东守卫部队增加准备时间,降低蒙古部落行动的突然性。正统三年(1438),又修建河曲城。以后的岁月里,镇守官员从修筑墩堡到增加兵员,逐步完善三关一带的守备体系。宁武关在成化年间修筑子城、在弘治年间扩展城池,正德年间建堡于西山。

在军事工程上,嘉靖二十年(1541),巡抚刘臬在雁门关招募军夫修筑边墙330里,都御史本钰自大安口至平型筑边墙90里,在偏头关修筑边墙26千米、敌台40余座为屏蔽。嘉靖二十三年(1544),巡抚曾铣于三关要害修建望台226座。

其后,太原镇将多数土堡改筑为砖墙。嘉靖三十一年(1552),太原镇在偏关、老营堡增设堡垒4座,万历三年(1575),又在老牛湾周围增加空心敌台15座,修筑敌台216座。到万历中期,全镇共有城堡、隘口、墩台3711处。

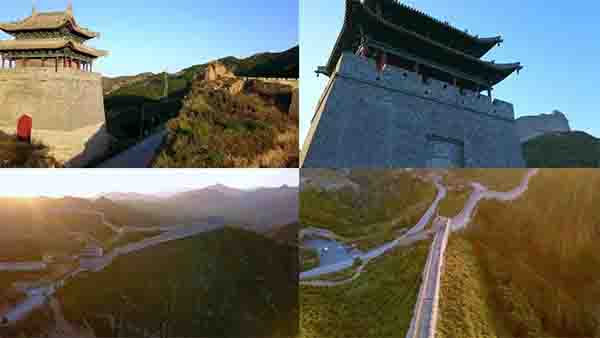

到嘉靖后期,太原镇防卫体系基本固定下来,雁平、偏关、宁武三个兵备道,东路、北楼口、中路、西路、河曲营五参将防区,构成了山西北部较为严密的防御体系。太原镇也称山西镇,管辖的长城,西起保德、河曲的黄河岸边,从偏关、老营堡、宁武关、雁门关、平型关、龙泉关、故关而达黄榆岭,全长800余千米。因为此镇在大同、宣府两镇长城之内,所以又把这一线长城称作内长城。

此线长城多石墙。 在山西朔州山阴县境内有段长城,据说八达岭长城修复就参考的这里,这就是广武明长城。如果不是长城爱好者,对这段长城会很陌生。结果,2016年的一场大风让这里获得了巨大的关注。

10月3日晚,明长城标志性景观、被广大旅游爱好者称为“月亮门”的残存长城敌楼(山阴广武明长城10号敌台)被大风吹塌,只剩下一根砖柱。“月亮门”学名十号敌台“穿心楼”,是广武明长城最美的遗存之一。事件引起了网友的关注,一些媒体也纷纷报道。同时,一些网友也又亲切地给它起了一个威武的名字,叫作“将军柱”。

山西省文物部门很快对残存的墙体进行修复和加固,并组织专家展开论证,探讨进一步的修复措施。在老虎景观的文化标志属性基础上,确定在保护遗存墙体的基础上,对坍塌的部分进行复原式重建,保留人们心中曾经最美好的记忆。经过紧张科学的施工,2020年敌楼修复完成,月亮门再次出现在我们面前。

广武明长城建于万历年间,有今天雁门关景区西6千米处,在明代属于雁门关。《代州志》载:“明万历二十三年(1595)巡抚要景元筑雁门关边墙,绵十五里,坚固精好,外护雁门,内巩省会,敌不敢窥焉。”这里所说的边墙就是勾注山北口,也就是今天的代县白草口到山阴县新广武村一带的内长城,是雁门关北面的前哨阵地。现在广武段长城全长34.6千米,属于长城世界文化遗产。

在“十三五”期间,山西省长城保护工程重点推进老营、韩庄、旧关、雁门关、新广武、白草口、十二连城等长城重点段落及重点片区的保护、修缮和利用工作。经过政府和民众的共同努力,这几年,关于内长城的研究和保护都在向积极的方向发展。

山西的内长城很值得徒步旅行,沿途参观一次。当然自行设计路线也很好玩,比如俺答南下路线,从清水营、宁武关,一路进入山西腹地;或者大臣巡边路线,从大同到代州,再看看三关,进入陕北地界。如果再事先准备点塞上的诗词沿路品读,更有历史感。