明长城延绥镇:龙体之上最坚硬的脊梁骨

延绥镇也称榆林镇。纵向看,处在农牧交替带的延绥,在草原民族进入河套地区后,这里就成了关中的门户,这也是定都关中的历代王朝要将边防线推到那么九原;横向看,延绥在明王朝放弃东胜等卫所后,重要性逐步提高,随着黄河营堡墩台防线的瓦解,蒙古部落进入河套,延绥就成了边关首冲,和宣大、蓟辽一样,直面冲突,正式登上了历史的舞台。

明朝初年,在洪武二年(1369)设延安卫,年底设置绥德卫,榆林地区此时只是榆林庄,同附近府谷等寨共同拱卫延绥。随着明朝从阴山一带南撤,小股蒙古部落经常南下骚扰。宣德五年(1430),河套南缘最早修筑的城堡---灰沟堡、皇甫川堡、楼子寨堡已经建成。在正统时期,由西向东依次设立定边营、宁塞营、靖边营。这期间,镇守都督王祯修筑榆林城,建沿边城堡24个。随着蒙古部落大举进入河套,榆林地带开始了更大规模的边防工程建设。

成化六年(1470),榆林城再次扩建,明廷设置榆林卫。成化七年,延绥巡抚余子俊花费三个月的时间,完成修筑东起清水营(今陕西 省榆林市府谷县西北),西至定边营延至花马池(今宁夏回族自治区盐池县西),全长1700余里的长城。同时,在沿线增设大城堡11个、墩台15座、小墩78座、崖寨工事890个。成化九年,余子俊将延绥镇治移至榆林,后来也就有了榆林镇的说法,陕西北部的重心到了榆林。

在沿边工程修筑的同时,道路体系也在完善,主要有两部分:一是长城边堡之间的干道完成,方便沿边军需物资的发放和兵力调度;二是榆林卫到西安府的驿路,共18站,通过这条线路,关中物资可以源源不断地运输到边疆。从榆林到西安跨区域的道路修建,很难是地方政府的主动行为,至少是为了重大军事行动或者出于沿边安全考虑的中枢决策。

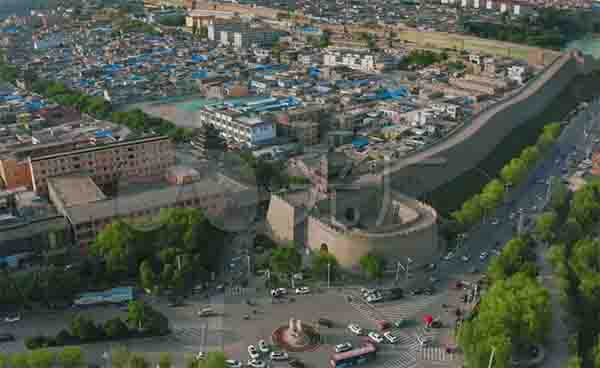

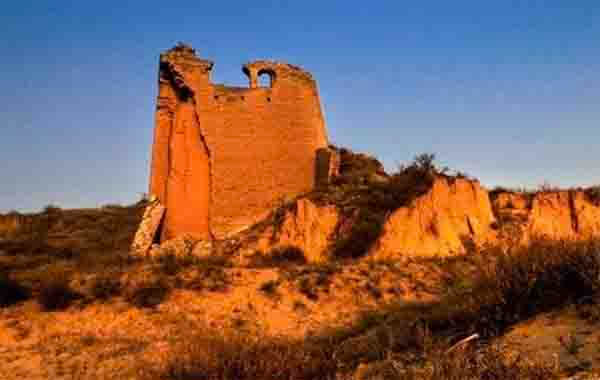

有人说“如果把万里长城看作是一条长长的巨龙仰卧在中华大地上,东有龙头山海关,西有龙尾嘉峪关,那么地处中央的镇北台就是龙体之上一块最坚硬的脊梁骨”。今天我们去榆林,登镇北台远望,东南方向是历尽沧桑的榆林古城;西北方向是塞外风光,大漠苍茫,无数山峁和沙丘环抱着绿洲,秦长城烽火台遗迹和起起伏伏的黄土丘陵历历在目。

镇北台位于榆林市北约5千米的红山之上,有“万里长城第一台之称”,修建于万历三十五年(1607),当时的巡抚涂宗浚为确保蒙汉互市的红山市安全,建设了这座明长城最大的军事瞭望台。红山市属于明廷掌握的互市口岸,按照各边的惯例和属地管理责任,一般都会在互市场所外,修筑较大的台堡或者瞭望台,用来监管交易与观察敌情,镇北台就是红山市外的看守者。

镇北台主体建筑呈正方形,总高度为28.5米,大约有十层楼高,第一层台基座,北面长82米,南面长76米,东西各长64米,周长320米,进深12米,城墙上设垛口,东墙南侧有城门;第二层高16.6米,周长130米,进深5米。从南台墙的券洞中可以上三层,券洞横额有石刻“向明”;第三层高4.1米,周长88米,进深3米。台东外砌石可登四层;第四层高4.4米,周长35.4米,顶层台面面积为255平方米。

台东北连接款贡城,是蒙汉官员进行交流、举行纳贡仪式的场所;台西南800米有易马城,是最初双方马市交易和清代民间贸易的地方。红山市在隆庆和议后,官市与民市一块进行,各方买卖甚多。