明长城大同镇:北方锁钥,京师藩屏

明朝的“九边”并不是一碗水端平,彼此的地位因其面临的国防压力有着显著区别,而身居首位时间最长的,便是宣大山西三镇,大同则成为这三镇防御的核心,因为宣大总督驻地即在大同镇的阳和城(今山西阳高)。纵观整个中国历史,大同曾数次扮演过极其重要的角色。北魏首都平城,辽、金两代的西京,以及明代的国家级战略要地,古人一次又一次选择在这里布局,其背后自然有着共同的逻辑---那就是大同特殊的地理位置。

在狭窄但险峻的恒山山脉与绵延不绝的阴山山脉之间,是山西最大的盆地---大同盆地,大同即位于大同盆地西北部边缘的谷口处,扼住阴山南北交通的要道。在中国历史上,阴山山脉往往扮演着中原王朝与草原游牧民族分界线的角色,这也就意味着大同城扮演着内地与草原交流与关隘的双重角色。

对中原王朝来说,出大同城向北,便是阴山群峰,而过大同城往南、往东,便是一马平川的大同盆地,再无险可守,游牧民族的铁蹄可直指雁门关下,或自东由桑干河谷地长驱直入至华北平原。对于任何占据山西高原,面对北方草原的政权来说,大同都是兵家必争之地。

在整个明初的七八十年间,明朝对于蒙古是占据战略优势的。明攻蒙守,这种情势下,明廷当然不需要斥巨资在边境修筑一条永固防线,而是设置较为密集的卫所城堡,控制战略要地即可。 山西行都司的衙门,就在大同。作为辽京的大同城本就是陪都西京,规模已经蔚为大观。

入明之后,由于明朝热衷于增筑重要城市,再加上朱元璋的第十三子代王朱桂也封在大同,因此大同城获得了一次彻底重建的机会。洪武五年(1372),大同城在原辽京西京的基础上重新扩建,并对土墙予以包砖。建成后的大同城周长13里,城墙高13米,宽16米。城墙之外,是宽10米、深5米的护城壕环绕。

土木之变使明廷认识到,旧有的防御体系设计已经完全不适用于新的国防态势,漏洞百出的大同镇边防系统更应该首先得到完善。于是,处景泰朝(1450-1457)开始,一直到嘉靖朝后期,明朝用了百年时间,在大同镇兴筑起一条东起镇口台(今属山西天镇)、西至丫角山(今属山西偏关),东西直线距离长330余千米,城堡、墩台相互连接、漫无边际的庞大边防体系。

大同镇的长城有两处建设高潮。第一次是在成化、弘治时期。原因在于,这一时期的蒙古领袖达延汗进犯的主要方向由陕西转为大同,因此提升大同的防御水平迫在眉睫。在成化初年,大同率先形成了一条长500余里的边墙,并大量增筑墩台等附属防御设施。成化二十年(1484),余子俊任宣大总督,亲自主持在宣、大边界大兴土木,最终在弘治年间形成了635里长的边墙。

大同镇长城的第二次建设高潮---嘉靖中后期,其规模远远超过第一次,确定了我们今日所能见证的大同段长城遗迹的模样。自嘉靖二十年(1541)开始,统一东部蒙古的俺答汗展开了对明朝宣、大、蓟三镇长达30年的高强度攻势,而直面俺答封地的大同首当其冲。令明人引以为傲的万里长城面对蒙古铁骑也是漏洞百出,山西段长城曾被俺答打成了漏斗。

一时间,大同周边的防务有土崩鱼烂之态。值此之时,又一位杰出军事家挺身而出,拯救了危局---广东潮州人翁万达。嘉靖二十三年(1544)就任宣大总督后,翁万达首先机面对的烂摊子,就是不要让防线像漏斗一样,蒙古人可以像回家一样随便穿进来。建立一套行之有效的防御体系,就成了当务之急。

此时,大同镇早先的边墙是土墙,已经残破不堪,翁万达和三同总兵周尚文、大同巡抚詹荣三人,通力协作,最终建成了今天所存的大同长城的主体。 除了边墙外,嘉靖二十年代的这一次修边浪潮,还包括7座城堡、154座墩台等附属设施,今天在山西右玉县三十二长城所能看到的墩台相接不止的景象,就是这次建设的写照。

大同镇边墙的墙体以土墙和石墙为主,虽然在隆庆朝后有部分包砖,但远远不能涵盖全部墙体;墙的类型以单边墙为主,顶端狭窄,无法通行,仅限于阻拦作用。

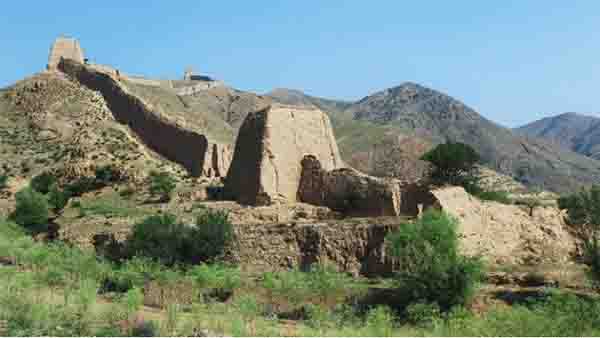

基于上述原因,再加上岁月侵蚀和周边居民取砖石筑房,导致目前大同长城几乎没有包砖遗存,基本呈现出的景象就是一道土墙。虽然视觉效果远不如北京附近的砖石长城那般雄伟,不过与阴山崎岖的地形相结合,再加上林立的墩台,看到残留长城,我们还可以想见当年大同镇长城的壮阔景象。

在2020年国家文物局公布的54处第一批国家级明长城重要点段中,大同镇就占5处,分别是明长城李二口段、明长城镇边堡段、明长城宁鲁堡一八台子段、明长城凉城县右玉县二边段、明长城申沟段。当然,这些重点点段远非大同境内所存长城的全貌。根据近年来的文物普查统计,明代大同镇辖区内现存的明外长城遗址尚有469千米长。也就是说,大同明长城的绝大多数都以或完整或残缺的方式至少幸存了下来。

镇边堡位于今山西大同市北略偏西30余千米的阳高县镇边堡村,作为内五堡之一,始建于嘉靖十八年,初建为土墙,又在万历十一年(1583)包砖。镇边堡东西长400米,南北500米,城高约13米,是一座相当坚固的中型城堡。镇边堡所领边墙有约21里,墩台36座,构成了镇边堡段长城。